この記事に辿り着いたあなたなら「フレームワーク思考とは何か?」あるいは「フレームワークを使った思考法を身につけたい」と考えていることだろう。

このブログ「Mission Driven Brand」は、外資系コンサルティングと広告代理店のキャリアを持つ筆者が、ビジネスの「できない、わからない」を解決するブログだ。

フレームワーク思考とは、思考の枠組みを利用して、より適切に、かつスピーディーに結論を生み出す思考法を指す。

巷に溢れる「フレームワーク本」はそれなりに有益だ。一方で「フレームワークの本を読んでも、ビジネスで使いこなせるならない」という声もよく聞く。

そのような人たちに共通するのは、

- フレームワークは組み合わせて使うもの

であることを知らないことだ。

フレームワークは、使い方を誤れば「単なる穴埋め問題」になりがちだ。しかし「自由自在に組み合わせて使う」ことができるようになれば、あなたにとって一生ものの「スキル」になる。

もしあなたがフレームワークを「穴埋め問題」で終わらせたくないなら、この記事を最後までお読みいただきたい。内容は以下の通りだ、

- フレームワークとは何か?

- フレームワークがもたらす5つのメリットとは?

- フレームワークを組み合わせて使う「頭の使い方」とは?

- フレームワークと論理展開を組み合わせる具体手法とは?

- 必須で覚えておきたいフレームワーク6選

情報や知識は「目に見えるもの」だ。そして短時間で簡単に手に入る。しかし短時間で得られる競争力は、短時間で真似される競争力でしかない。

一方で「フレームワーク思考」などの「思考力」は「目に見えないもの」であり、いったん身につければ、簡単には真似できない長期的な競争力になる。ぜひ今回の解説を、あなたの「持続可能な競争力」に結び付けて欲しい。

また、この記事の最後には、記事内で紹介した図版のスライド資料を用意しているので、ぜひ活用頂きたい。

- ★このブログから書籍化!ロジックツリーに必要な「視点力」と「論理力」を手に入れる

- フレームワークとは何か?フレームワークの意味を定義する

- フレームワーク思考の勘所とは?:フレームワークを使った思考法

- フレームワーク6選:必須で覚えておきたいフレームワーク6選

- このブログから書籍化した本4冊

- 解説記事とおすすめ書籍

- 終わりに

- フレームワーク思考とは|フレームワーク思考の勘所とフレームワーク6選|スライド資料

★このブログから書籍化!ロジックツリーに必要な「視点力」と「論理力」を手に入れる

外資系コンサルティングファームにいた経験から、ロジックツリーはコンサルティング実務で最もよく使うフレームワークだと断言できる。

一方で、ロジックツリーは他のフレームワークと比べてケタ違いに使いこなすのが難しいフレームワークでもある。

PEST分析や3C分析などのフレームワークはあらかじめ「〇〇について考える」という「視点」が提供されているが、ロジックツリーの場合、目の前にあるのは「ツリー状の空欄」だけ。「何について考えるのか?」という視点自体を、自分の頭の中で生み出さなければならない。

このように、ロジックツリーが難易度の高いフレームワークであるにも関わらず、多くのロジカルシンキング本やフレームワーク本では「数あるフレームワークの1つ」として片手間に紹介されているだけで、豆知識として身についても、実践で使いこなせるようにはならない。

ロジックツリーは「ロジック」という言葉が含まれていることから「論理的思考」の文脈で語られがちだ。しかし、ロジックツリーをうまく使いこなす上で最も重要なポイントは、

- そもそも、何について考えるべきなのか?

- どのような「視点(切り口)」でツリー状に分解していくべきなのか?

などの「視点」のほうであり「視点力」を身に付けなければ、ロジックツリーを自由自在に扱えるようにならない。

本書はロジックツリーに特化した書籍として「視点力+論理力」の使いこなし方も含めて徹底解説している。

本書を手に取っていただければ、あなたは「論理力」だけでなく「視点力」を活かして「次々に創造的な仮説を生み出す力」を手に入れることができるようになるはずだ。

フレームワークとは何か?フレームワークの意味を定義する

フレームワークとは?

まず初めに「フレームワークとは何か?」について簡単に解説しよう。フレームワークとは「頭の中を整理し、物事を考えやすくするための枠組み」のこと指す。

- 頭の中を整理し、物事を考えやすくするための枠組み

例えば「世の中の変化を調べて欲しい」と言われても「世の中」という概念は漠然としすぎて、考える取っ掛かりが掴みずらいはずだ。しかし「世の中」を、

- 政治の変化

- 経済の変化

- 社会の変化

- 技術の変化

という4つの枠組みに整理することができれば「まずは政治の変化について調べてみよう」「次に経済の変化について調べてみよう」など、考える上での取っ掛かりを掴みやすくなる。

このように、フレームワークとは「頭の中を整理し、物事を考えやすくするための枠組み」のことを指し、多くの経営学者やコンサルタントが「このような枠組みで物事を捉えるとうまく行きやすい」とまとめたものだ。

フレームワークがもたらす5つのメリットとは?

例え「フレームワークとは何か?」が理解できたとしても「フレームワークがもたらすメリット」が理解できていなければ、最大限に使いこなせるようにはならない。

よって、ここからは「フレームワークがもたらす5つのメリット」について解説していこう。フレームワークを使いこなすメリットは、大きくわけて5つある。

- 全体を定義できる

- 考える取っ掛かりを与えてくれる

- モレやダブリを防いでくれる

- 周囲の人と共通認識が持てる

- 業務の生産性が上がる

フレームワークのメリット-1:全体を定義できる

フレームワークのメリットの1つ目は「全体を定義してくれる」ことだ。

前述した通り、もしあなたが上司から「世の中の流れを情報収集しといて」と頼まれたらどうするだろうか?「世の中」といってもその範囲は広く「どこからどこまでを“世の中”として捉えればいいのか?」と途方に暮れてしまうだろう。

しかし、もしあなたが「PEST」というフレームワークを知っていれば、自社のビジネスに関連のある、

- 政治の動き(Politics)

- 経済の動き(Economy)

- 社会の動き(Society)

- 技術の動き(Technology)

を押さえておけばOKと、全体を定義することができる。

このように、フレームワークをうまく活用すれば「どこから、どこまで」という範囲が明確になるので、業務の生産性は大きく向上するはずだ。

フレームワークのメリット-2:考える取っ掛かりを与えてくれる

フレームワークのメリットの2つ目は「考える取っ掛かりを与えてくれる」ことだ。

例えば上司から「売れる新商品のアイデアを考えてくれ」と頼まれたとき、あなたは何を取っ掛かりにアイデアを考えるだろうか?

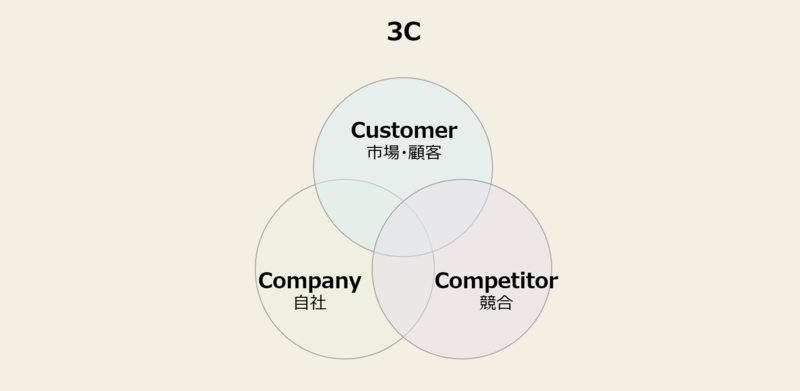

ビジネスの世界には「3C」というフレームワークが存在する。「3C」とは「市場・顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)の頭文字を取ったものだ。

もしあなたが「3C」を知っていれば、

- Customer(市場・顧客):市場や顧客のニーズを満たす新商品とは?

- Competitor(競合):競合商品がまだニーズを満たしていない新商品とは?

- Company(自社):自社の強みを活かせる新商品とは?

など、売れる新商品を考える上での「取っ掛かり」を掴むことができる。

このように、フレームワークをうまく活用することができれば「取っ掛かり」を利用してスピーディーに物事を考えられるようになるはずだ。

フレームワークのメリット-3:モレやダブリを防いでくれる

フレームワークのメリットの3つ目は、情報を集めたり、物事を考える際に「モレやダブリを防げる」ことだ。

このブログをお読みのあなたなら、もしかしたらMECEという言葉を聞いたことがあるだろう。MECEとはMutually Exclusive and Collectively Exhaustiveの頭文字を取った略称で「モレなくダブリなく」という意味になる。

もし情報収集や分析に「モレ」があれば、あなたは成果につながる重要な要素を見落としてしまうかもしれない。一方で「ダブリ」があれば、同じような作業が重複してしまうので、仕事の生産性を落とすことになる。

しかし、多くのフレームワークは、あらかじめMECEに作られているので、フレームワークに沿って情報収集や分析を行えば「重要な要素の見落とし」や「似たような作業の重複」を防ぐことが可能だ。

フレームワークのメリット-4:周囲の人と共通認識が持てる

フレームワークをうまく使えば、周囲の人と共通認識が持ちやすくなる。

なぜなら前述した通り、フレームワークとは多くの経営学者やコンサルタントが「このような枠組みで物事を捉えるとうまく行きやすい」とまとめたものであり、今や一般化しているからだ。

例えば、会議での板書やワークショップなどで、フレームワークを示しながらディスカッションをすれば、全員の目線が揃いやすくなり、共通認識を持ちやすくなる。

フレームワークのメリット-5:業務の生産性が上がる

フレームワークを使いこなす最大のメリットは、思考のスピードが上がることだ。

フレームワークは「全体」を定義してくれるので「それ以外の余計なこと」を考える手間を省くことができる。そして「考えるきっかけ」を与えてくれるので「そもそも何を考えるべきか?」を考える時間も短縮できるはずだ。

さらに「モレやダブリを防いでくれる」ので、重要な要素を見落として手戻りが発生したり、重複した無駄な作業の発生を防いでくれる。

また、フレームワークに沿ってチームメンバーとディスカッションすることができれば、全員の目線と足並みを揃えやすくなるはずだ。

このように、様々な局面でフレームワークを活かし切ることで、業務の生産性は劇的に上がる。

フレームワーク思考の勘所とは?:フレームワークを使った思考法

冒頭で、フレームワークを使いこなせない原因は以下の2つである、と紹介した。

- フレームワークは「複数のフレームワークを組み合わせて使うもの」であることを知らない。

- フレームワークは「論理展開と組み合わせて使うもの」であることを知らない。

上記を念頭に置きながら、いよいよここからは「フレームワークを使った頭の使い方」について「情報収集」と「提案」を例に解説していこう。

フレームワーク思考-1:「情報収集」にフレームワークを使う

まずは「情報収集×フレームワーク」について解説しよう。話を分かりやすくするために「市場機会を発見するための情報収集」にテーマを絞って解説しよう。

情報収集×フレームワーク-1:まずはロジックツリーを選ぶ

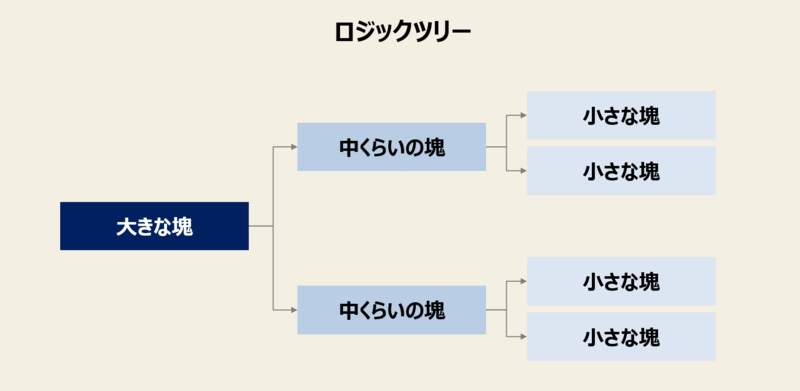

情報収集をする上で極めて有益なフレームワークが「ロジックツリー」だ。

一般に、情報収集する際には「市場機会の発見」などの「テーマ」が与えられるはずだ。しかし「市場機会の発見」と言われても塊が大きすぎて、具体的にどのような情報を収集してよいかがわからず、途方に暮れてしまいがちだ。

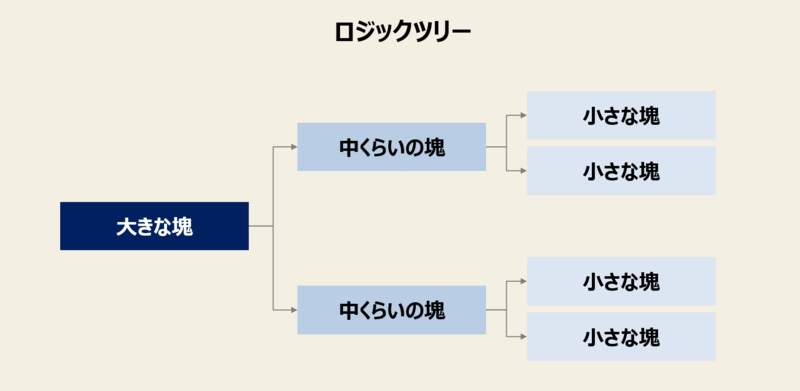

このような時に「市場機会の発見」のような「大きな塊」ではとっつきづらいテーマを「中くらいの塊」→「小さな塊」に分解し、より詳細化することでとっつきやすくしていくのがロジックツリーだ。

一般に、ロジックツリーの解説では以下の2つが重要とされる。

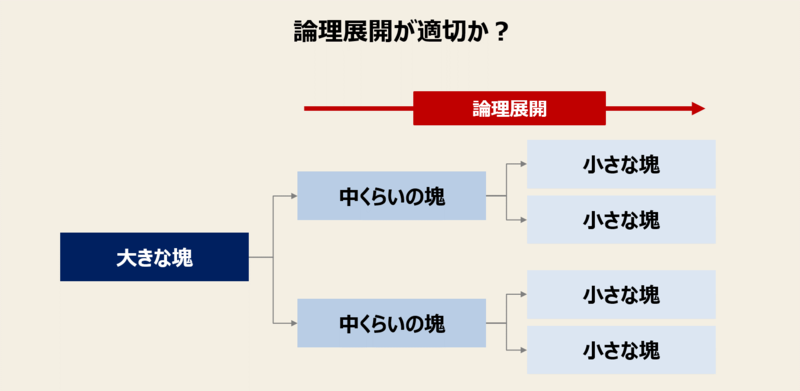

- 「大きな塊→中くらいの塊→小さな塊」に分岐させていく際の論理展開が適切かどうか?

- 「中くらいの塊同士」「小さな塊同士」がMECE(モレなくダブリのない状態)かどうか?

しかし誤解を恐れずにいえば、この2つは初期の検討段階では大して重要ではない。

なぜなら、いったん仮のロジックツリーを完成させた後に、足したり引いたり整合性をチェックしたりなど、後からいくらでも検証・修正ができるからだ。

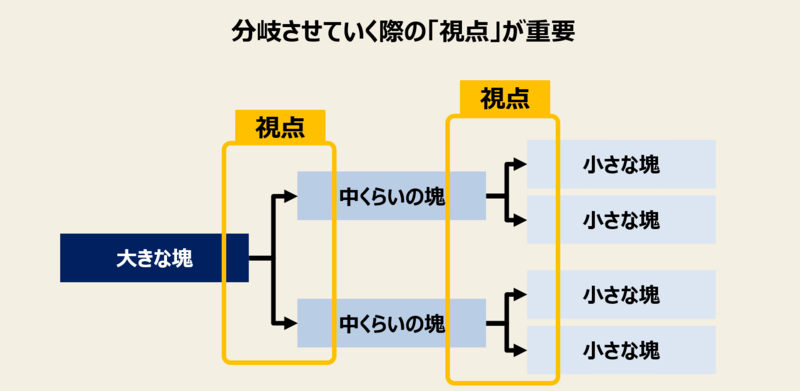

ロジックツリーで最も重要なのは「そもそもどのような視点で」ロジックツリーを「大きな塊→中くらいの塊→小さな塊」に分岐させていくか?だ。

なぜなら、もしロジックツリーを分岐させていく際の「視点」が思い浮かばなければ、そもそもロジックツリーを完成させることができないからだ。

情報収集×フレームワーク-2:別のフレームワークを組み合わせる

それでは、ロジックツリーを分岐させていく際の「視点」を考えるには、どうすればいいだろうか?この記事の冒頭で、

- フレームワークを使いこなせない人は「複数のフレームワークを組み合わせて使う」方法を知らない。

と指摘した。

「フレームワークを学んでいるが、使いこなせない」人の多くは、様々なフレームワークを「単体で覚え」「単体で使うもの」と思い込み「うまく組み合わせて使う」という発想をしていない。

今回のケースの場合「ロジックツリー」だけを眺めてうんうん頭をうならせても「市場機会の発見」の答えは出せない。

しかし、もしあなたが「ロジックツリーを分岐させていく視点にもフレームワーク使う」という発想に思いが至れば、格段にフレームワークを使いこなせるようになる。

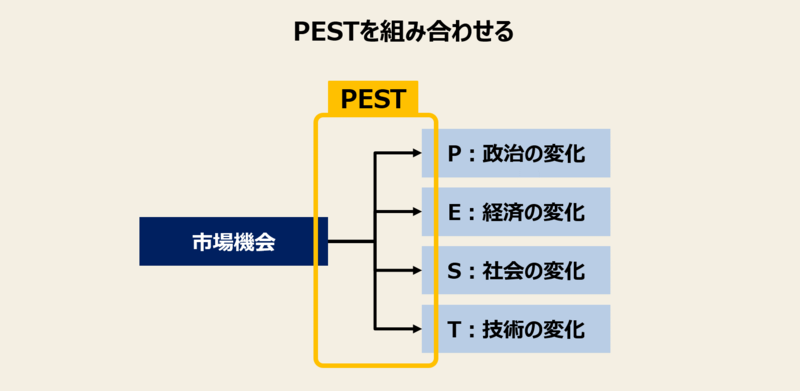

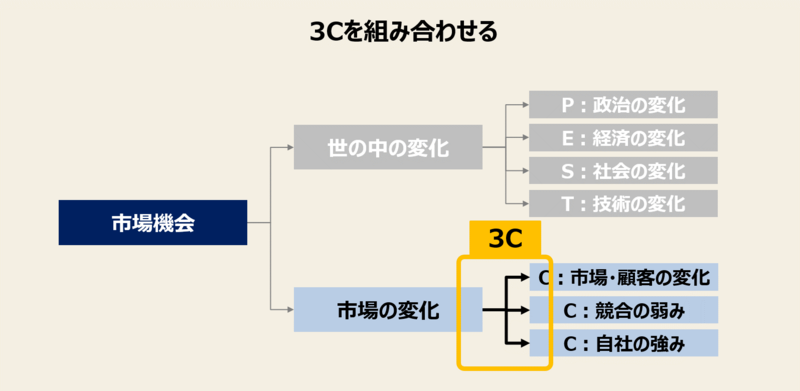

情報収集×フレームワーク-2:ロジックツリーとPESTを組み合わせる

それでは「ロジックツリー」に、どのようなフレームワークを組み合わせれば「市場機会の発見」に至るだろうか?

例えは「ロジックツリー」に「PEST」を組み合わせれば、あなたは「市場機会の発見」という塊の大きなテーマに対して、

- 政治の変化(Politics)から生じる市場機会

- 経済の変化(Economy)から生じる市場機会

- 社会の変化(Society)から生じる市場機会

- 技術の変化(Technology)から生じる機会

という「視点」で中くらいの塊をつくり、情報収集がしやすくなる。

また「ロジックツリー」に「3C」を組み合わせれば、

- 市場・顧客の変化(Customer)から生じる市場機会

- 競合(Competitor)の弱みから生じる市場機会

- 自社(Company)の強みから生じる市場機会

という視点で中くらいの塊をつくることで、情報収集がしやすくなるはずだ。

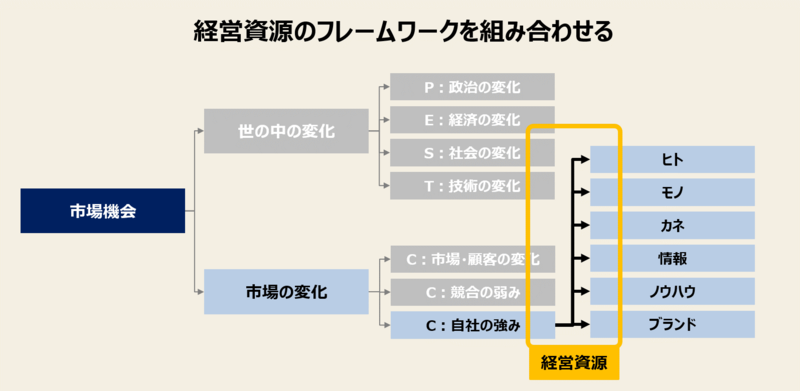

さらに「自社(Company)の強み」という「中くらいの塊」に対して「まだ塊が大きいな」と感じたら、さらに「経営資源のフレームワーク」を組み合わせて、

- 「ヒト」の側面から見た自社の強み

- 「モノ」の側面から見た自社の強み

- 「カネ」側面から見た自社の強み

- 「情報」の側面から見た自社の強み

- 「ノウハウ」の側面から見た自社の強み

- 「ブランド」の側面から見た自社の強み」

などの「小さな塊」に分岐させていこう。こうすれば「何について情報収集をすればいいか?」が、より明確になるはずだ。

このように「情報収集×ロジックツリー」は、ロジックツリー単体で考えるのではなく「分岐させる際の視点」に他のフレームワークを組み合わせることで、より生産性の高い情報収集が可能になる。

フレームワーク思考-2:「提案」にフレームワークを使う

続いては「提案×フレームワーク」について解説しよう。こちらも話を分かりやすくするために「カジュアルギフト市場の参入に向けた提案」にテーマを絞って説明しよう。

提案×フレームワーク-1:まずはピラミッドストラクチャーを選ぶ

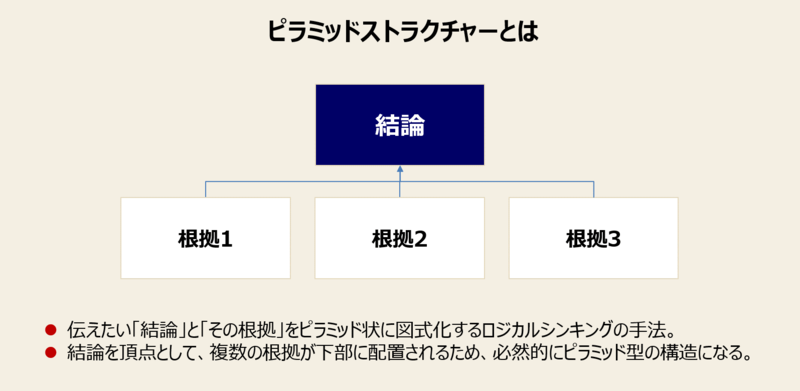

何らかの提案をする上で、極めて有益なフレームワークが「ピラミッドストラクチャー」だ。

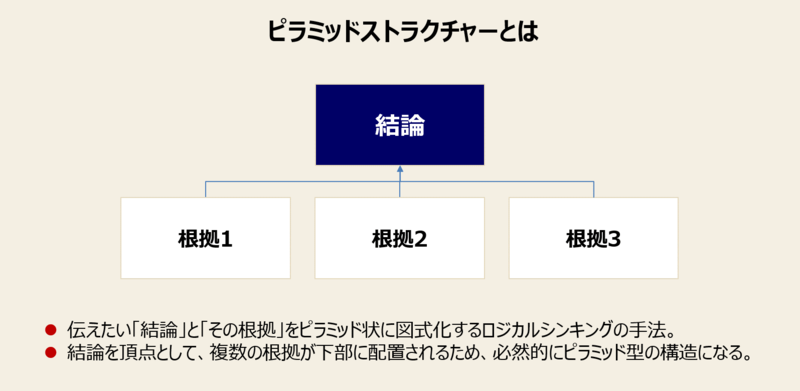

ピラミッドストラクチャーとは、あなた自身が伝えたい「提案」と「その根拠」をピラミッド状に図式化するフレームワークだ。別名「ピラミッド構造」あるいは「ピラミッド原則」とも呼ばれる。

ピラミッドストラクチャーは、 コンサルタントの育成や報告・文章能力の向上を目的に、マッキンゼーによって開発されたものだ。今では世界中のコンサルティングファームや企業、大学などに採用され、論理的に提案や報告をする際の基本スキルとして普及している。

ある結論が「論理的に正しい」ことを説明するためには、それを証明する複数の根拠が必要になる。これを図で表現すると、結論を頂点として複数の根拠が下部に配置されることになるため、必然的にピラミッド構造になる。これが「ピラミッドストラクチャー」と呼ばれるゆえんだ。

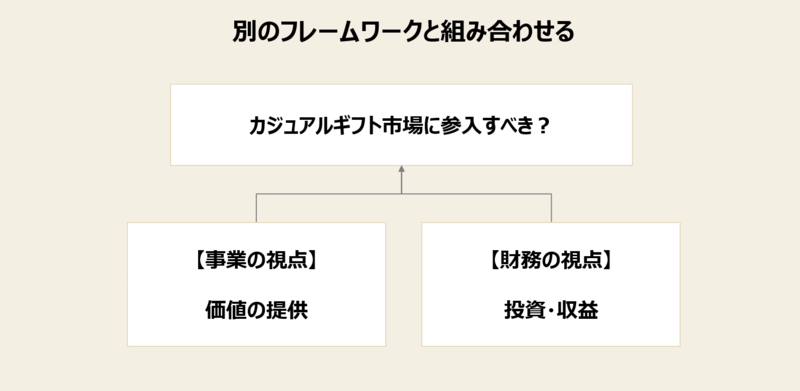

提案×フレームワーク-2:別のフレームワークを組み合わせる

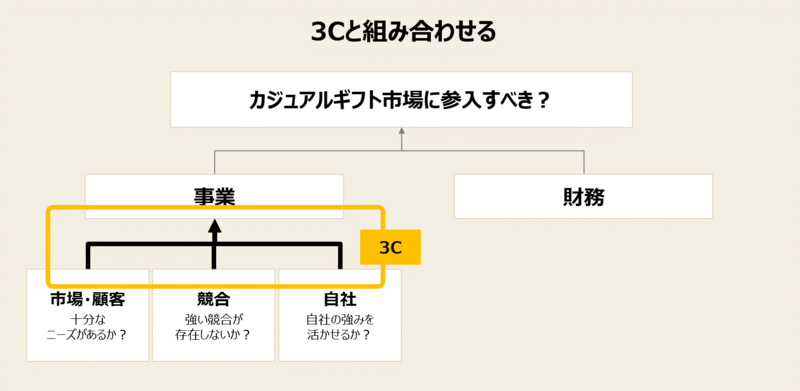

ここでも、先ほどと同様に「ピラミッドストラクチャー」と「別のフレームワーク」を組み合わせて、ピラミッドストラクチャーの骨格を作ってみよう。

どのようなビジネスも「価値の提供の視点(事業)」と「投資・収益の視点(財務)」の2つの視点で成り立っている。これをピラミッドストラクチャーで表すと以下の図の通りとなる。

ここでは「価値の提供:事業」に着目してみよう。

「価値の提供:事業」とは「自社の強みを活かして、競合より上手く市場ニーズを満たすこと」であることから、ピラミッドストラクチャーに組み合わせるべきフレームワークは「3C」が妥当だ。すると、カジュアルギフト市場への参入を提案するには、

- 市場・顧客:カジュアルギフト市場は十分なニーズがあるか?

- 競合:カジュアルギフト市場に強い競合が存在しないか?

- 自社:カジュアルギフト市場は自社の強みが生かせるか?

という3つの「視点」で事実の裏付けが必要であることに気が付けるはずだ。

提案×フレームワーク-3:「論理展開」を組み合わせる

更に、今度はピラミッドストラクチャー×3Cにに「論理展開」を組み合わせていこう。

あらゆる「提案」は、未来に向けてなされる。そうである以上、どのような「提案」も「このようなときは(現在)→こうなるはず(未来)」という論理展開が必要になる。

この記事の冒頭で、

- フレームワークを使いこなせない人は「論理展開と組み合わせて使うもの」であることを知らない。

と指摘したが、フレームワークに論理展開を組み合わせることができなければ、単なる事実の羅列に留まってしまい「未来に向けた有益な提案」を導き出すことができない。

そこでぜひマスターして欲しいのが、フレームワークに「帰納法」「演繹法」などの「論理展開」を組み合わせる頭の使い方だ。

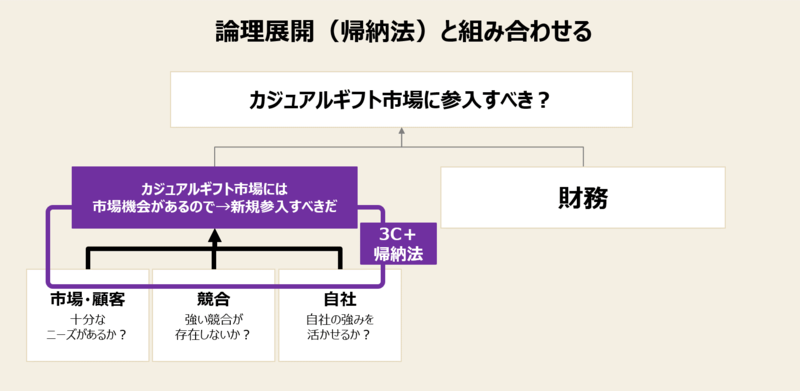

帰納法とは、複数の実例から共通点を導き出して結論を導き出す論理展開手法を指す。

帰納法の頭の使い方は、

- 情報Aという事実がある

- 情報Bという事実がある

- 情報Cという事実がある

- 情報A・B・Cの共通点を元に結論づける

という筋道を辿る。先ほどの「カジュアルギフト市場」の例に当てはまれば、以下のような頭の使い方の筋道だ。

- 情報A(市場・顧客):

カジュアルギフト市場は十分なニーズがある - 情報B(競合):

カジュアルギフト市場に強い競合が存在しない - 情報C(自社):

カジュアルギフト市場は自社の強みが生かせる - 共通点を元にした結論:

カジュアルギフト市場には市場機会があるので→新規参入すべきだ

このように、

- カジュアルギフト市場は十分なニーズがある

- カジュアルギフト市場に強い競合が存在しない

- カジュアルギフト市場は自社の強みが生かせる

など、個別に見れば「単なる情報の羅列」に過ぎないが「帰納法」という論理展開を加えたことで「カジュアルギフト市場には市場機会があるので→新規参入すべきだ」という「提案」に変わったことがご理解いただけただろうか?

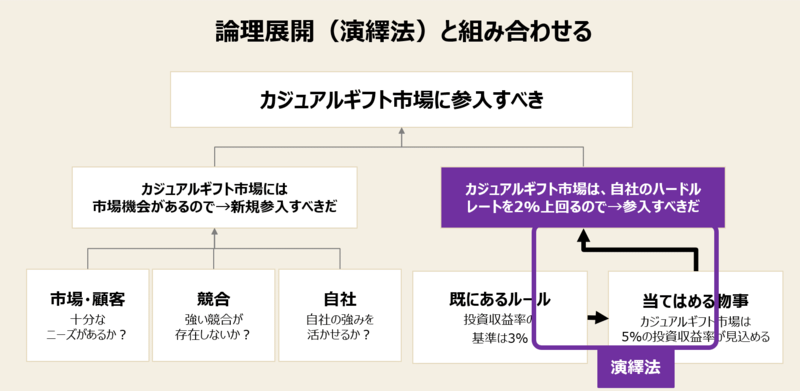

続いては「投資・収益の視点(財務)」についても考えてみよう。先ほどの「カジュアルギフト市場」の例では、

- ピラミッドストラクチャー+3C+帰納法

という組み合わせで「事業側」を検証し「カジュアルギフト市場には市場機会があるので→新規参入すべき」と結論づけた。

一方で、あらゆるビジネスはお金に帰結する以上「財務側」つまり「資金を投じて、それを上回る利益を上げられるかどうか」の検証が必要だ。

その際に有益なのが、もう1つの論理展開である「演繹法」だ。演繹法とは「すでにあるルールに当てはめて結論を出す」論理展開手法を指す。

演繹法の頭の使い方は、

- 既に決められたルールが存在し

- そのルールに目の前の物事を当てはめて

- ルールに合致しているかどうかで結論を出す

という筋道を辿る。例えば「カジュアルギフト市場に参入する」という提案に対して、

- 既にあるルール:

自社が設定しているハードルレート(投資収益率の基準)は3%だ - 目の前の物事:

カジュアルギフト市場は、5%の投資収益率が見込める - ルールに合致しているかどうかによる結論:

カジュアルギフト市場はハードルレートを2%上回るので→参入すべきだ

という頭の使い方の筋道となる。

このように、

- 自社が設定しているハードルレート(投資収益率の基準)は3%である

- カジュアルギフト市場は、5%の投資収益率が見込める

など、個別に見れば「単なる情報の羅列」に過ぎないが「演繹法」という論理展開を加えたことで「ハードルレートを2%上回るので→参入すべき」という「提案」に変わったことがご理解いただけるはずだ。

このように、フレームワークは「単体で覚え」「単体で使うもの」と捉えていては使いこなせるようにならない。フレームワークは、

- 複数のフレームワークを組み合わせて使う

- 「このようなときは(現在)→こうなるはず(未来)」という論理を加えて使う

ことができて、初めて使いこなせるようになる。

フレームワーク6選:必須で覚えておきたいフレームワーク6選

この記事の最後に、筆者がおすすめするフレームワークを6個紹介しよう。

ここまでの記事で解説した通り、フレームワークは「覚える」を越えて、あなたの頭の中で「自由自在に使いこなせる」ようにならないと意味がない。

ビジネスフレームワークは数え挙げればキリがないが、今回紹介するフレームワークは、どれも「本質的で」「応用範囲が広い」フレームワークだ。よって、まずはこの6つを「様々な局面で」「自由自在に」使いこなせるようになって欲しい。

フレームワーク6選-1:ロジックツリー

数あるフレームワークの中でも、最も汎用性が高いのが、この記事でも紹介した「ロジックツリー」だ。

ロジックツリーは「大きな塊」を「中くらいの塊」「小さい塊」に分解することで詳細化・具体化できるので「曖昧だな」「とっつきずらいな」という状態に出くわしたときには、他のフレームワークと組み合わせて使いこなして欲しいフレームワークだ。

ロジックツリーは、

- 問題を発見しやすくなる

- 問題の原因を特定しやすくなる

- 問題の解決策を考えやすくなる

- アクションの優先順位をつけやすくなる

- チームを動かしやすくなる

など、使う局面によって様々なメリットが存在する。もしロジックツリーの詳しい内容が知りたければ、下記の記事を参考にしてもらいたい。

フレームワーク6選-2:ピラミッドストラクチャー

ピラミッドストラクチャーも、ロジックツリーに次いで汎用性が高いフレームワークだ。

ピラミッドストラクチャーとは、あなた自身が伝えたい「結論」と「その根拠」をピラミッド状に図式化するフレームワークだ。別名「ピラミッド構造」あるいは「ピラミッド原則」とも呼ばれる。

ピラミッドストラクチャーは、

- あなたの提案や報告が相手に伝わりやすくなる

- あなたの主張の説得力が増す

- 会議がスムーズに進む

- 物事を本質的に考えられるようになる

など、使う局面によって様々なメリットがある。もしピラミッドストラクチャーの詳しい内容が知りたければ、下記の記事を参考にしてもらいたい。

フレームワーク6選-3:PEST

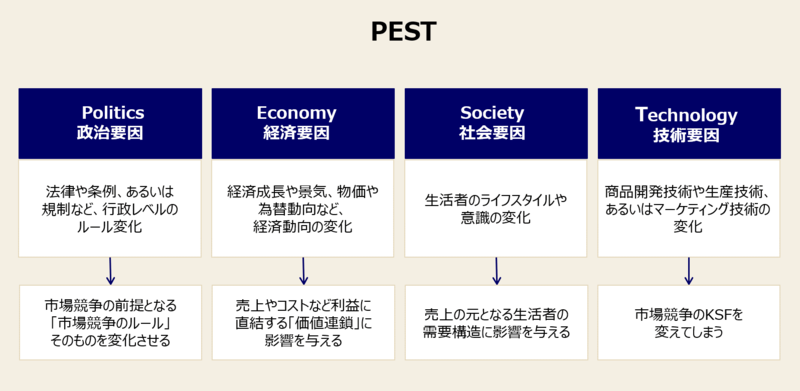

「PEST」とは、マーケティングの父と言われるフィリップ・コトラー教授が、世の中の流れを分析する手法として提唱したフレームワークだ。

PEST分析の「PEST」とは、Politics、Economy、Society、Technologyそれぞれの頭文字を取ったものだ。

- Politics(政治的要因)

- Economy(経済的要因)

- Society(社会的要因)

- Technology(技術的要因)

PEST分析とは、世の中の流れを4つの切り口に分け、ビジネスの機会と課題を分析することだ。

コトラー教授が「調査をせずに市場参入を試みるのは、目が見えないのに市場参入をしようとするようなものだ」と述べているように、PEST分析はあらゆるビジネスの意思決定のインプットとなるため、非常に重要な分析だ。

PEST分析の分析項目であるPESTは、それぞれ以下のような性質を持っている。

- P(政治的要因):

市場競争の前提となる「市場競争のルール」そのものを変化させる。 - E(経済的要因):

売上やコストなど利益に直結する「価値連鎖」に影響を与える。 - S(社会的要因):

売上の元となる生活者の需要構造に影響を与える - T(技術的要因):

市場競争のKSFを変えてしまう。

これらを見ると、PESTはあなたのビジネスの「根底」に影響を与えかねないインパクトを持った要素ばかりであり、決しておろそかにすべきでないということがご理解いただけるだろう。

もしPESTの詳しい内容が知りたければ、下記の記事を参考にしてもらいたい。

フレームワーク6選-4:3C

「3C」とは、自社商品やサービスを取り巻くミクロ環境である

- Customer(市場・顧客)

- Competitor(競合)

- Company(自社)

の3つの頭文字を取ったフレームワークだ。

この「3C」を考案したのは、元マッキンゼー&カンパニーのコンサルタントで、現在ではビジネスブレイクスルー大学の学長である大前研一氏だ。1984年に出版された「ストラテジック・マインド―変革期の企業戦略論」によって広く知られるようになった。

また、同じマッキンゼー&カンパニーのコンサルタントだった伊藤良二氏も以下のように述べている。

コンサルタントの世界では、次から次へと新しいフレームワークが紹介されているが、私の経験では3C以上にシンプルかつ万能なフレームワークはない。

3Cで解けない戦略課題解決はないといってもいいぐらいである。

-「戦略課題」解決 21のルール

上記の文章をお読みいただければ、いかに「3C」が重要なフレームワークかをご理解いただけるはずだ。

ビジネスとは、突き詰めて言えば「自社の強みを活かして競合企業を上回る魅力を作り、ニーズを満たす企業活動」だ。

ここで勘の良いあなたなら、上記の文章の中に「3C」の要素がすべて含まれていることに気が付いたはずだ。

- 「自社の強みを活かして」←Company(自社)の強み・弱み

- 「競合企業を上回る魅力で」←Competitor(競合)の強み・弱み

- 「ニーズを満たす」←Customer(市場・顧客)のニーズ

上記をご覧になれば、3Cとはビジネスの本質そのものであることがおわかりいただけるだろう。もし3Cの詳しい内容が知りたければ、下記の記事を参考にしてもらいたい。

フレームワーク6選-5:STP

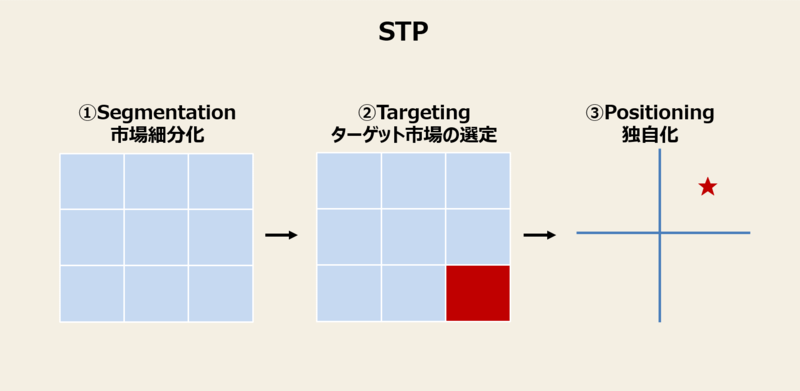

「STP」とは、

- Segmentation(市場細分化)

- Targeting(ターゲット市場の選定)

- Positioning(独自化)

の3つの頭文字を取ったフレームワークだ。

ビジネスとは、突き詰めればニーズがある市場の中で「独占状態」をつくるための戦いだ。なぜならニーズが存在する市場で「独占状態」をつくることができれば、競合と比較されることなく「自社商品しか選びようがない」状態をつくれるからだ。その結果、収益を最大化できる。

STPは、

- Segmentation(市場細分化):

様々な切り口で市場を細かく分ける - Targeting(ターゲット市場の選定)

細分化した市場の中で、競合が弱く、かつ自社の強みが活かせる市場を選ぶ - Positioning(独自化):

その市場の中で、自社でしか担えない「役割」を確立する

というステップを辿る。つまり「自社商品しか選びようがない」状態を目指すための戦略立案フレームワークこそが「STP」だ。

もしSTPの詳しい内容が知りたければ、下記の記事を参考にしてもらいたい。

フレームワーク6選-6:ベネフィットラダー

あらゆるビジネスは「価値(提供できる喜び・嬉しさ)」を生み出すことができて初めて、収益を得ることができる。だとすれば「どのようなことが価値となりうるか?」を見極める力は、ビジネスの根幹を左右するといっても過言ではない。

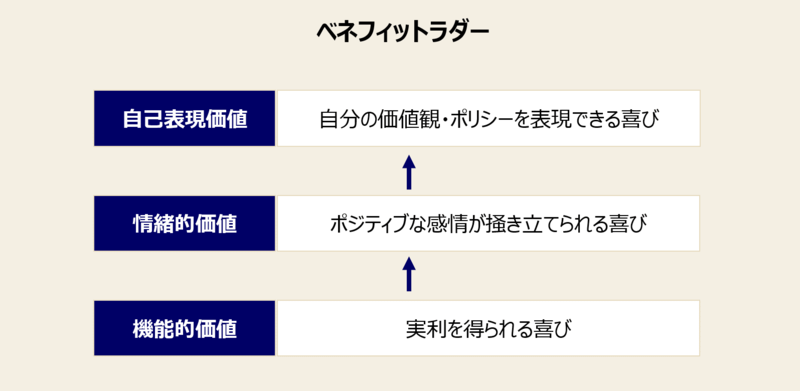

ベネフィットラダーは、以下の3つの要素にわけることができる。

- 機能的価値:実利を得られる喜び

- 情緒的価値:ポジティブな感情が掻き立てられる喜び

- 自己表現価値:自分の価値観・ポリシーを表現できる喜び

この3つの要素は、以下の図のように下から階段状に満たされていく性質があることから「ラダー(はしご)」という名前が付けられている。

「存在価値」という言葉があるように、あらゆる物事は「価値(提供できる喜び・嬉しさ)」がなければ存在しえない。

もしあなたが「価値」について詳しい内容が知りたければ、下記の記事を参考にしてもらいたい。

このブログから書籍化した本4冊

★このブログから書籍化!可視化依存社会に「本質を見抜く力」を手に入れる

インターネットの普及は、情報の流れを根本的に変え、変化のスピードを加速させた。

さらに生成AIの出現により大量のコンテンツが吐き出され、情報濁流はより速く、大きく、圧倒的になっていくはずだ。その先にあるのは、可視化された情報に振り回され「目に見えない本質」や「長期的な視点」が見逃されていく「可視化依存社会」だ。

KPIや数値データなどの「目に見える」情報に注意が奪われ「目に見えない」質的な側面や、背景にあるストーリーは軽視されていく。

コスパ意識を重視する風潮が一層強まる中で「考える」「暗中模索する」「試行錯誤する」といったプロセスは「無駄なもの」として煙たがられ、本質を探る姿勢は薄れていく。

短期的な結果を求めるあまり、問題の本質に向き合う時間を確保できず、解決策は表面的なものになる。短期目標が優先され、長期的な戦略は後回しにされる。

「可視化依存社会」とは、表面的な情報や短期的な指標ばかりに目が行き、深い洞察を見逃してしまう社会だ。

そんな可視化依存社会に突入するからこそ、必須となるスキルが「本質を見抜く力」だ。別の言い方をすれば、見えないものを見抜き、物事の核心に辿り着くスキルともいえる。

「本質を見抜く力」を身に付けることができれば、表面的なものに振り回されず、その本質を捉え、シンプルに捉えることができるようになる。迷いやリスクに悩まされる時間が減り、決断に自信を持てるようにもなるはずだ。

「真の価値」は、見えないものにこそ宿る。それを見抜く力こそが「本質を見抜く力」だ。

本書では「可視化依存社会」を生き抜くために、本質を見抜く力を磨く具体的なアプローチを紹介する。

★このブログから書籍化!「シャープな仮説を生み出す頭の使い方」を徹底解説

あらゆるビジネスは「仮説」こそが成否を握る。

なぜなら、仮説を生み出せなければ次の一手を見出しようがなく、検証のしようもなくなるからだ。つまり、ビジネスの成長は止まってしまうことになる。

しかし仮説思考の書籍の多くは、仮説思考の重要性は説くものの、肝心の「仮説思考の身につけ方」になると、

- 「センスが必要」

- 「経験の積み重ねが物を言う」

など「それを言ったらお終いよ」という結論で終わらせている書籍が多い。

しかし本書は「仮説思考に必要な頭の使い方の手順」を、豊富な事例とともに徹底解説している。よって、その手順通りに頭を使えば「センス」や「長年の経験」に頼ることなく、誰でも優れた仮説を導き出せるようになる。

おかげさまで本書は5版を重ね「読者が選ぶビジネス書グランプリ2021」にノミネートいただいた。NewsPicksやNIKKEI STYLE、lifehackerなど多くのメディアで取り上げていただき、中国や台湾、香港でも出版が決定している。

さらにAmazonレビューでも、

- 「ここ数年の仮説思考系の書籍で久々のヒット」

- 「自分オリジナルの武器にしていけそうな良書」

- 「一生もののスキルになるのは間違いない」

など有難い言葉を頂戴している。

もしあなたがシャープな仮説を導き出せるようになりたいなら、ぜひ本書を手にとってみて欲しい。

★このブログから書籍化!人材難を突破する「パーパスブランディングの教科書」

「求人広告を出しても、年々応募者が減っている」「 内定を出しても、条件面で大手や競合に競り負け、辞退が相次ぐ」「従業員のエンゲージメントが上がず、離職が相次ぐ」…。

あなたの会社も、このような状況に陥ってはいないだろうか?

人材難の時代に突入したいま、採用難や組織の停滞は一時的な問題ではない。日本の労働人口は減少し続けており、先送りすれば状況は悪化する一方だ。待遇改善や制度改革といった「小手先の対策」だけでは、もはや限界に達している。

本書は、こうした課題に対する根本的な解決策として、「パーパスブランディング」を解説した書籍だ。パーパスブランディングは「自社の社会的存在価値」や「創り上げたい社会像」を明確にし、それを社内外に伝えることで、指名で選ばれる存在にしていく取り組みを指す。

本書の執筆陣は、ある時は広告代理店のストラテジックプランナーとして、またある時は外資系コンサルティングファームのコンサルタントとして、数多くの企業が採用・組織・ブランディングの現場で苦しむ姿を見てきた。

そこで痛感したのは、「パーパス」や「ブランディング」という言葉が、ふわっとした理念や耳当たりの良いスローガンにとどまり、実効性を伴わないケースがあまりにも多いという現実だ。

「理論」がなければ、パーパスブランディングは体系化できず再現性を生まない。「実践」がなければ、企業に成果をもたらすことはできない。

本書は、その両者をつなぐ“教科書”として、採用・組織・経営・マーケティングに横断的な効果をもたらすパーパスブランディングの実行手順を示している。その内容は以下の通りだ。

- パーパスブランディングとは何か?

- 今なぜパーパスブランディングなのか?

- Brand PRISM ― パーパス策定・再解釈のフレームワーク

- ビジュアルアイデンティティ

- インナーブランディング

- パーパス採用ブランディング

- ESG・サステナビリティ統合

- アウターブランディング

もし、あなたがこれらに課題を感じているなら、ぜひAmazonのページで本書の目次をチェックしていただきたい。

また、kindle Unlimitedを契約されている方は無償で手に入れることができるので、気軽に手に取っていただきたい。

★このブログから書籍化!ブランディングを学びたい方へ「ブランディングの教科書」

「ブランディング」は捉えどころがなく、なかなか一歩を踏み出せない。あなたはこのような状況に陥ってはいないだろうか?

本書の執筆陣は、ある時は広告代理店のストラテジックプランナーとして、ある時は、外資系コンサルティングファームのコンサルタントとして、クライアントの実務担当者が悪戦苦闘する姿を見てきた。

「ブランディング」は、その本質を理解しないまま実行に移そうとすると、的を射ない小手先の手法を延々と繰り出すことになりがちだ。結果、やみくもに予算を消化したまま、成果が出ない事態に陥ってしまう…。

そのような事態を1件でも減らしたい。そう考えたのが本書を執筆した理由だ。

ブランディングの本は、どれも「ブランドのらしさ」「ブランドの世界観」など「ふわっと」した話になりがちだ。そして「ふわっ」とした話になればなるほど抽象的かつ曖昧な概念論になってしまい、企業組織の中で通すことが難しくなる。

本書は、外資系コンサルティングファームと広告会社で培った「生の知見」をふんだんに盛り込みつつ、つい「抽象論」に陥りがちな「ブランディング」に対して「論理的な納得性」と「直感的な腹落ち感」の両面を追求した書籍だ。

本書のタイトルは「ブランディングの教科書-ブランド戦略の理論と実践」だ。

「理論」が理解できなければ、ブランディングを体系化できず、ビジネスに再現性を生むことができない。そして「実践」が理解できなければ、ビジネスに成果をもたらすことができない。

本書は、ブランディングの理論と実践をつなぐ「ブランディングの教科書」として、ブランド戦略の再現性と成果を目指した書籍だ。

おかげさまで、本書はAmazon kindle売れ筋ランキング「消費者主義」ジャンルでベストセラー1位を獲得し、Amazonレビューでも、

- 「ふわっとしたブランディングの本が多い中で、異彩を放っている」

- 「事例も多いので実践のイメージが湧きやすい」

- 「海外企業の事例ばかりが紹介されている輸入本だとピンとこない、という方にお薦め」

など、ありがたい言葉を頂いている。

- クッキー規制によりデジタルマーケティングでCTRやCVRが頭打ち。CPAは下がるどころか、少しずつ上昇傾向ですらある。

- 矢継ぎ早に新商品を繰り出してもすぐに競合に追い付かれ、差別化ができない。商品開発サイクルは更に早まり、自転車操業状態になっている。

- 「自社にはブランディングが必要だ」と理解はしているが、概念が抽象的過ぎて、どう周囲を巻き込んでいいかがわからない。

もし、あなたがこれらに当てはまるなら、ぜひAmazonのページで本書の目次をチェックしていただきたい。つい感覚論になりがちな「ブランディング」に対して、

- なぜ、そうなのか?

- どう、ビジネスに役立つのか?

- 何をすればいいのか?

を徹底して解説しているので、あなたのお役に立てるはずだ。

また、kindle Unlimitedを契約されている方は無償で手に入れることができるので、気軽に手に取っていただきたい。

解説記事とおすすめ書籍

おすすめ記事

★思考力が身につくおすすめ記事

★ビジネススキルが身につくおすすめ記事

★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ記事

おすすめ書籍

★17のビジネス分野別おすすめ書籍

★思考力が身につくおすすめ書籍

★ビジネススキルが身につくおすすめ書籍

★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ書籍

終わりに

今後も、折に触れて「あなたをブランドにする思考法」の解説を続けていくつもりだ。

しかし多忙につき、このブログは不定期の更新となる。

それでも、このブログに主旨に共感し、何かしらのヒントを得たいと思ってもらえるなら、ぜひこのブログに読者登録やTwitter、facebook登録をしてほしい。

k_birdがブログを更新した際には、あなたに通知が届くはずだ。