このページに辿り着いたあなたなら「イシューとは何か?」あるいは「イシュードリブン思考を身につけたい」と考えていることだろう。

このブログ「Mission Driven Brand」は、外資系コンサルティングと広告代理店のキャリアを持つ筆者が、ビジネスの「できない、わからない」を解決するブログだ。

イシューとは「白黒つけるべき重要な問題」のことを指す。

もしあなたがビジネスパーソンなら、以下のような状況に陥ったことはないだろうか?

- 「何かを考えなきゃいけないことはわかってる。でも、何を考えていいかすらわからない」

もしあなたが当てはまるなら、今あなたに必要なのは、論理的思考やクリティカルシンキングではない。「そもそも何を考えるべきか?」を見抜く「イシュードリブン思考」だ。

今回は「イシューとは何か?」そして「イシュードリブン思考を身につける方法」について解説する。その内容は以下の通りだ。

- イシューとは何か?

- イシューの例とは?

- イシュードリブン思考を身につける3つのメリットとは?

- イシュードリブン思考を鍛える5つの方法とは?

- 良いイシューの選択基準とは?

情報や知識は「目に見えるもの」だ。そして短時間で簡単に手に入る。しかし短時間で得られる競争力は、短時間で真似される競争力でしかない。

一方で「イシュードリブン思考」などの「思考力」は「目に見えないもの」であり、いったん身につければ、簡単には真似できない長期的な競争力になる。ぜひ今回の解説を、あなたの「持続可能な競争力」に結び付けて欲しい。

また、この記事の最後には、記事内で紹介した図版のスライド資料を用意しているので、ぜひ活用頂きたい。

- ★このブログから書籍化!可視化依存社会に「本質を見抜く力」を手に入れる

- イシューとは?イシューの意味を定義する

- イシューの例と重要性

- イシュードリブン思考を身につけるメリット

- イシュードリブン思考の鍛え方と例

- 良いイシューの選択基準

- イシューの本|おすすめ書籍2冊

- このブログから書籍化した本4冊

- その他の解説記事とおすすめ書籍

- 終わりに

- イシューとは|イシューの例とイシュードリブン思考の鍛え方|図版スライド

★このブログから書籍化!可視化依存社会に「本質を見抜く力」を手に入れる

インターネットの普及は、情報の流れを根本的に変え、変化のスピードを加速させた。

さらに生成AIの出現により大量のコンテンツが吐き出され、情報濁流はより速く、大きく、圧倒的になっていくはずだ。その先にあるのは、可視化された情報に振り回され「目に見えない本質」や「長期的な視点」が見逃されていく「可視化依存社会」だ。

KPIや数値データなどの「目に見える」情報に注意が奪われ「目に見えない」質的な側面や、背景にあるストーリーは軽視されていく。

コスパ意識を重視する風潮が一層強まる中で「考える」「暗中模索する」「試行錯誤する」といったプロセスは「無駄なもの」として煙たがられ、本質を探る姿勢は薄れていく。

短期的な結果を求めるあまり、問題の本質に向き合う時間を確保できず、解決策は表面的なものになる。短期目標が優先され、長期的な戦略は後回しにされる。

「可視化依存社会」とは、表面的な情報や短期的な指標ばかりに目が行き、深い洞察を見逃してしまう社会だ。

そんな可視化依存社会に突入するからこそ、必須となるスキルが「本質を見抜く力」だ。別の言い方をすれば、見えないものを見抜き、物事の核心に辿り着くスキルともいえる。

「本質を見抜く力」を身に付けることができれば、表面的なものに振り回されず、その本質を捉え、シンプルに捉えることができるようになる。迷いやリスクに悩まされる時間が減り、決断に自信を持てるようにもなるはずだ。

「真の価値」は、見えないものにこそ宿る。それを見抜く力こそが「本質を見抜く力」だ。

本書では「可視化依存社会」を生き抜くために、本質を見抜く力を磨く具体的なアプローチを紹介する。

イシューとは?イシューの意味を定義する

イシューとは-1:大辞林による定義

まずは「イシューとは何か?」の解説から始めよう。大辞林で「イシュー」を引くと、以下のように記載されている。

- 発行。発行物。発行部数。

- 論点。争点。

ビジネスの世界で扱う「イシュー」とは、上記の2つ目に記載されている「論点・争点」だ。しかし「論点」「争点」といわれても端的すぎて、ビジネスに応用しにくいのが難点と言えるだろう。

イシューとは-2:わかりやすい「イシュー」の定義

「イシュー」は日本語では直訳しにくい言葉だ。よって、イシューの「真意」を理解するためには「英英辞典」が参考なる。「イシュー」とは、英英辞典によると下記の通りだ。

- a subject or problem that is often discussed or argued about, especially a social or political matter that affects the interests of a lot of people

(多くの人々の利益に影響する社会的・政治的問題において、議論されたり論じられたりすることが多い事柄・問題)

こうして英英辞典の「ニュアンス」まで含めて考えると「イシュー」とは、

- 多くの人々の利益に影響する、極めて重要性が高い「論点」

- 議論されたり、論じられたりする「争点」

であることがわかる。これを筆者なりにわかりやすく定義し直すと以下の通りとなる。

イシューの例と重要性

イシューとは「白黒つけるべき重要な問題」のことを指す。このイシューについては、経営学の父との異名を持つピーター・ドラッカーが興味深い発言を残している。

- 「経営における最も重大な過ちは、間違った答えを出すことではなく、間違った問題に答えることだ」

イシューを間違うということは、白黒つけるべき重要な問題を間違うことだ。そして、解くべき問題を間違えれば、解いた答えも当然間違うことになる。だとすれば、物事を考える際に最も重要なのは「問題を正しく解くこと」以上に「白黒つけるべき重要な問題は何か?を見極めること」だ。

例えば、あなたの会社が売上の低迷に悩んでいるとしよう。リーダーであるあなたは以下のようなイシュー(=白黒つけるべき重要な問題)を設定したとする。

- 「どうしたら、売上を回復させることができるのか?」

このようなイシューを設定したあなたは、チームメンバーに「売上を回復させるアイデア」を指示することになるはずだ。

しかしぞくぞくと挙がってきたアイデアを前に、あなたは途方に暮れることになる。なぜなら、あなたの中に「どのアイデアを選択すべきか?」の基準がなく、優先順位がつけられないからだ。その結果「なんとなく良さそうなこのアイデア」という選び方となってしまい、その成果は不確かなものとなる。

しかし、もし仮に以下のようなイシュー(=白黒つけるべき重要な問題)を設定したらどうだろうか?

- 「売上が低迷している原因は何か?」

もしこのようなイシューを設定すれば、あなたはチームメンバーに「売上低迷の原因究明」を指示することになる。すると、やがて売上低迷の根本原因が明らかになるはずだ。そうすれば「売上低迷の根本原因を解決できるアイデアはどれか?」という基準でアイデアを選ぶことができるようになる。根本原因に対して対策を打つのだから、確かな成果が見込めるだろう。

このように「白黒つけるべき重要な問題の特定(=イシューの特定)」は、ビジネスの方向性に大きな影響を与え、時に命運すら左右する。よって、物事を考えたり意思決定を下す際には、拙速に「答え」を求めるのではなく「イシュー(=白黒つけるべき重要な問題)は何か?」を見極めることが必要だ。

重要なことなので繰り返すが、間違ったイシューは、間違った問題解決を生む。

ビジネスで重要なのは問題を解決することだ。しかしそれは、正しい問題を解いている場合に限られるので注意が必要だ。

イシュードリブン思考を身につけるメリット

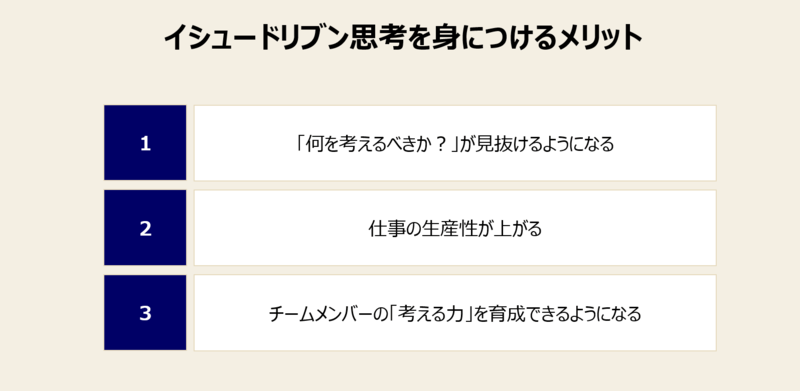

続いてはイシュードリブン思考を身につけるメリットについて解説しよう。イシュードリブン思考を身につけるメリットは大きくわけて3つある。

- 「何を考えるべきか?」が見抜けるようになる

- 仕事の生産性が上がる

- チームメンバーの「考える力」を育成できるようになる

以下、一つずつ解説していこう。

イシュードリブン思考を身につけるメリット-1:「何を考えるべきか?」が見抜けるようになる

冒頭でも解説した通り「何かを考えなきゃいけないことはわかっているが、何を考えていいかがわからない」という状況に陥るのはよくあることだ。

しかし「白黒つけるべき重要な問題」を見抜くことができれば、あなたは様々な問題に優先順位をつけられるようになり「何を考えるべきか?」に迷わなくて済むようになる。

イシュードリブン思考を身につけるメリット-2:仕事の生産性が上がる

仕事の生産性を上げるために最も重要なことは「やらないことを決めること」だ。

「すべてを一生懸命頑張る」のは美徳だが、あなたに与えられた時間は有限だ。そして有限な時間の中で高い成果をあげるには、取り組むべき問題を「白黒つけるべき重要な問題」に絞って「白黒つける価値が低い問題は捨てる」のが最も効率的な方法だ。

あなたがビジネスパーソンなら「パレートの法則(20:80の法則)」は見聞きしたことがあるはずだ。成果の80%は、わずか20%のインプットからもたらされる。その20%を見極めるのがイシュードリブン思考だ。

イシュードリブン思考を身につけるメリット-3:チームメンバーの「考える力」を育成できる

イシュードリブン思考を身につけることができれば「イシューの与え方」を工夫することでチームメンバーの「考える力」を育成することができる。

例えば、先ほどの「売上の低迷」に直面した際の「イシューの与え方」について考えてみよう。

イシューの与え方-1:仮説型のイシューを与える

「仮説型のイシューを与える」とは「イシューと仮説をセットにして示すこと」を指す。例えば「売上低迷の原因は営業力か?」という問いは、

- 何を考えるべきか?:「売上低迷の原因は何か?」というイシュー

- どう考えるべきか?:「売上低迷の原因は営業力か?」という仮説

がセットになって示されている。

まだチームメンバーがジュニアクラスの場合は、いきなり「売上低迷の原因は何か?」というイシューを与えても、何をどこから手を付けていいかがわからない状態になる。

そこで「イシュー」だけでなく「売上低迷の原因は営業力か?」という「仮説」とセットにして示せば、そのメンバーは「何をどう考えるべきか?」が明確になるため、次のアクションに移しやすくなる。

イシューの与え方-2:比較検証型のイシューを与える

チームメンバーが「仮説型のイシュー」に慣れてきたら、次は「比較検証型のイシュー」を与えるのが効果的だ。例えば先ほどの「売上の低迷」の例では、

- 売上低迷の原因は営業力か?

- 売上低迷の原因は商品力か?

- 売上低迷の原因はその他にあるのか?

と選択肢を並べて示すのが比較検証型のイシューだ。

人は「比較の視点」が入ると上位概念に目を向け、上位概念から比較対象を位置付けることができるようになる。このケースの場合「売上低迷の原因は何か?」が上位概念であり、その比較対象が「営業力か」「商品力か」「その他か」だ。

そして上位概念に目が向くようになると、比較対象は「営業力」や「商品力」以外にもあるのでは?と気づけるようになり「チャネル力」や「宣伝力」など、比較対象を増やして考えることができるようになる。

これは別の言い方をすれば「売上低迷の原因はチャネル力か?」「売上低迷の原因は宣伝力か?」など「仮説型のイシュー」を生み出したのとイコールだ。

このように「比較検証型のイシュー」を与えていけば、チームメンバーは自然と上位概念を考える力が身につき「イシュードリブン思考」や「仮説思考」が磨かれていく。

イシューの与え方-3:自由型のイシューを与える

チームメンバーが「比較検証型のイシュー」に慣れてきたら、最後は「自由型のイシュー」を与えると成長を促進しやすくなる。

「自由型のイシュー」とは、先ほどの例では「売上低迷の原因は何か?」にあたる。いわば「仮説ゼロの状態」で与えるイシューだ。

「自由型のイシューを与える」ということは、チームメンバーに裁量を与え、自分の頭で考えさせるということになる。

ここまでくれば、チームメンバーは「あなたからイシューや仮説を与えられる」よりも「自分でイシューや仮説を生み出す」ことにやりがいを感じているはずだ。

その結果「自分でイシューを特定し」「イシューに対する仮説を立て」「その仮説を検証して結論を出す」という問題解決の一連の流れを自走できる人材に育っていく。

イシュードリブン思考の鍛え方と例

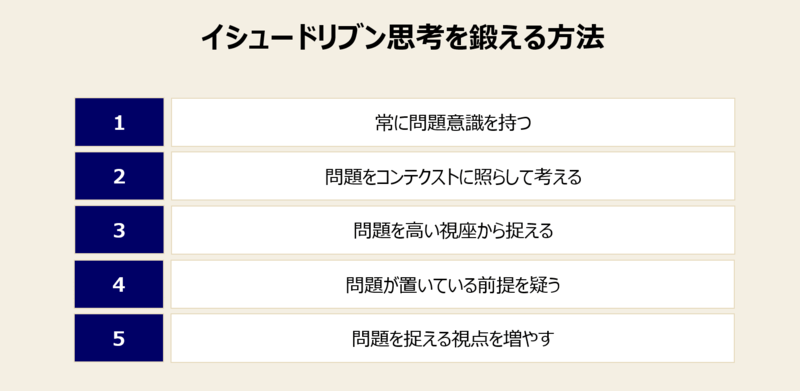

いよいよここからは、イシュードリブン思考を鍛える方法について、例を交えて解説していこう。イシュードリブン思考を鍛える要素は、大きくわけて5つある。

- 常に問題意識を持つ

- 問題をコンテクストに照らして考える

- 問題を高い視座から捉える

- 問題が置いている前提を疑う

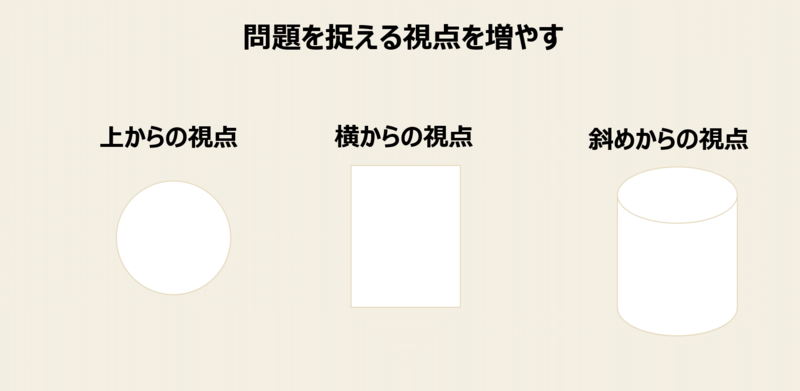

- 問題を捉える視点を増やす

以下、一つ一つ解説していこう。

イシュードリブン思考の鍛え方-1:常に問題意識を持つ

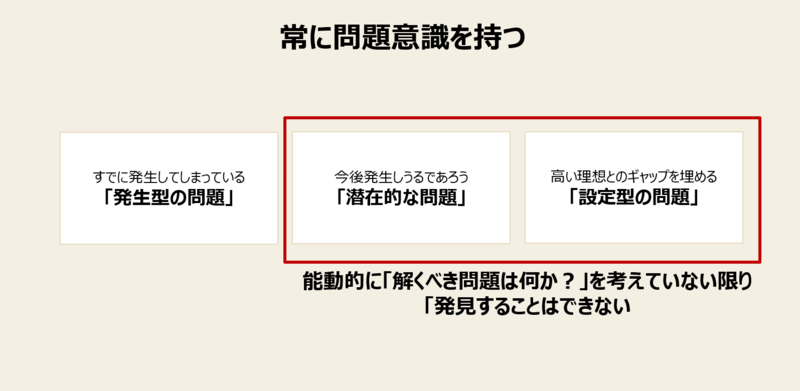

イシュー特定力の差は、問題意識の差といっても過言ではない。

常に「白黒つけるべき重要な問題は何か?」を考えている人と「ただ与えられた問題の答えを探すだけ」の人とでは、イシュードリブン思考に大きな差がついてしまう。なぜなら「問題」には、

- すでに発生してしまっている「発生型の問題」

- 今後発生しうるであろう「潜在的な問題」

- 高い理想とのギャップを埋める「設定型の問題」

の3種類の問題があり、能動的に「解くべき問題は何か?」を考えていない限り「2.今後発生しうるであろう潜在的な問題」 や「3.高い理想とのギャップを埋める設定型の問題」を発見することはできないからだ。

現場のビジネスパーソンとなれば、経営に関わるような大きなイシュー設定に関わる機会は少ない。しかしだからこそ、常日頃から「白黒つけるべき重要な問題は何か?」を考え続けることができれば、5年後10年後に大きな差となって表れてくる。

イシュードリブン思考の鍛え方-2:問題をコンテクストに照らして考える

物事には、必ず「目に見えるもの」と「その背景にあるコンテクスト」がセットになって存在している。そして「背景にあるコンテクスト」次第で「目に見えるもの」の意味合いが変わることがある。

例えば、あなたは上司から「売上を上げる」というミッションを与えられたとしよう。もし「売上を上げる」というミッションの背景(=コンテクスト)に「売上が低下し続けている」という事実があるなら、あなたがまず最初に設定すべきイシューは「なぜ売上が低迷し続けているのか?」となる。

一方で、もし「売上を上げる」というミッションの背景(=コンテクスト)に「売上が上がり続けている」という事実があるなら「売上の拡大を加速させるには何が必要か?」が重要なイシューとなるはずだ。

このように、同じ「売上を上げる」というミッションでも、その背景にあるコンテクスト次第で設定すべきイシューは変わる。

もしあなたがイシュードリブン思考を身につけたいなら「目に見えるもの」だけで考えるのではなく「その背景にあるコンテクスト」に照らして考える習慣をつけよう。

イシュードリブン思考の鍛え方-3:問題の視座を上げる

イシュードリブン思考を鍛える方法の3つ目は、あなたの視座を上げることだ。

仮にあなたがふりかけメーカーのマーケティング担当者だったと仮定して、売上の低迷に悩まされているとしよう。

もしあなたが「ふりかけ市場の市場競争に勝つには?」というイシューを立てたとしたら、競合ふりかけブランドをリストアップした上で「競合ブランドAに勝つには?」「競合ブランドBに勝つには?…」などのサブイシューに分解し、詳細な競合比較分析を行うことになるはずだ。

しかしもしあなたが市場を「ふりかけ市場」から一つ上の視座で捉え「ご飯の上に乗せるもの市場」と捉えた場合、どうなるだろうか?

競合は「ふりかけブランド」だけでなく「納豆」や「卵(かけご飯)」なども視野に入ってくる。これは別の言い方をすれば「納豆に勝つには?」「卵かけご飯に勝つには?」という新たなイシューを生み出したことと同じだ。

さらにもう一つ上の視座で捉え「ご飯に混ぜるもの市場」と捉えた場合はどうだろうか?さらに「炊き込みご飯」や「おにぎり」などが競合として視野に入ることになる。

ここまで視座を上げれば「競合ふりかけブランドに勝つには?」だけでなく「おにぎり用に使ってもらうには?」など、より幅の広い可能性(=イシュー)を検討することが可能になる。

このように、もしあなたが視座を上げてイシューを設定することができれば、比較対象を増やし、問題解決の可能性を広げていくことが可能になる。

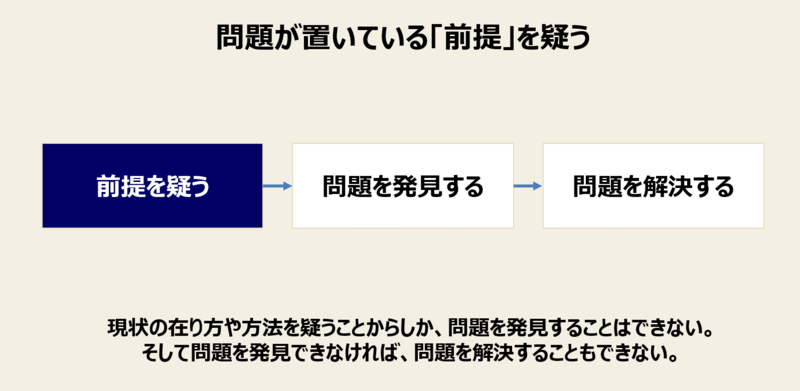

イシュードリブン思考の鍛え方-4:問題が置いている前提を疑う

もしあなたがビルオーナーで、テナントから「エレベーターの待ち時間が長い」というクレームに悩まされていたとしよう。あなたはどのようなイシューを設定するだろうか?

考えやすいのは「どうしたらエレベーターの待ち時間を減らせるか?」というイシューだ。しかしこのイシューを設定した場合、その解決策は平均待ち時間を制御するAIをエレベーターに導入し、最適化技術を通して待ち時間を減らす、など大きな設備投資を伴うことになる。

しかし、このイシューの前提を疑ってみよう。

「どうしたらエレベーターの待ち時間を減らせるか?」というイシューは「エレベーターに工夫を加えること」という前提を置いている。しかしこの前提を疑う視点を持てれば、真の問題は「エレベーターを待っている時間が無意味に感じること」という人の感じ方の問題であることに気づく。そうすれば「エレベーターの待ち時間を意味があるものにするには?」という別のイシューを立てることが可能になる。

事実「エレベーターの横に鏡を置く」という大きな設備投資を伴わない施策で、エレベーターの待ち時間を「身だしなみを整える有意義な時間」に変え、クレームを大きく減らした例が存在する。

このように、問題が置いている前提を疑うクリティカルシンキングをマスターできれば、より適切なイシューを設定することが可能になる。

イシュードリブン思考の鍛え方-5:問題を捉える視点を増やす

視点とは「今、自分がどこに焦点を当てて物事を見ているか?」という着眼点のことであり、いわば「目のつけどころ」だ。

もしあなたが視点を増やすことができれば、人とは異なる視点でイシューを設定することが可能になる。例えば、

- 「現象」だけでなく「その現象を引き起こしている原因」にも目を向けてみる

- 「量」だけでなく「質」の視点で捉えてみる

- 「違い」だけでなく「類似性」に着目してみる

- 「モノ」だけでなく「モノ同士の関係」を捉えてみる

などだ。

もしあなたが「自由自在に視点を切り替える力」を身につけることができれば、様々な物事に対して人よりも多様な側面に気づけるようになる。そうすれば、これまで見過ごしがちだったイシューに光を当て、新たな可能性を広げていくことが可能になる。

良いイシューの選択基準

最後に、良いイシューの選択基準について触れておこう。良いイシューの選択基準は、大きくわけて3つ存在する。

- 本質的か?

- インパクトが大きいか?

- 解けるか?

良いイシューの選択基準-1:本質的か?

良いイシューの選択基準の1つ目は「本質的なイシューかどうか」だ。

例えば「売上低迷の原因は?」の問いに対して、あなたの部下が以下のようなサブイシューに分解したと仮定しよう。

- 販売数量が減っているのか?

- 販売単価が下がっているのか?

- 購入頻度が減っているのか?

売上は「数量×単価×頻度」で決まることから、あなたの部下が設定したイシューは正しい。しかしこれでは、より戦略的な見地から見た「市場性」や「競争優位性」の視点が入らない。だとすれば、

- 市場規模が縮小しているのか?|市場の視点

- 自社商品の競争優位性が失われているのか?|シェアの視点

というイシューもありうる。そして前者のイシューの場合、解決策は営業活動の施策レベルに留まってしまうが、後者のイシューの場合は戦略レベルの根本的な見直しも視野に入るはずだ。

このように、良いイシューの選択基準とは、答えが出ることでその先の方向性に大きく影響を与える「本質的なイシュー」だ。

良いイシューの選択基準-2:インパクトが大きいか?

多くの企業では、数え切れないほど多くの問題を抱えている。これはあなたの企業も同様のはずだ。

しかし、それらの問題全てを解決しようと思っても、時間もなければ人も足りない。そのような制約状況の中で成果を上げるには、いかに成果のインパクトが大きいイシューを選び取るかが重要だ。

良いイシューの選択基準-3:解けるか?

例えどんなに重要だったとしても、与えられた制約条件(予算・期限など)では答えを出せないイシューは数多くある。そして、現有リソースでは答えが出せないイシューには時間を割かないことが重要だ。

逆を言えば、答えを出せる範囲で最もインパクトのある問いこそが「良いイシュー」であるといえる。

思考能力が高い人によくありがちなのは、より本質的に物事を考えて追求した結果、解決には天文学的な時間がかかったり、社会レベルで構造改革が起きない限り解決できないイシューを設定してしまうことが。

より本質的に物事を考えるのは素晴らしいことだが、それは「現有リソースの範囲内で解決できる」という前提付きだ。

イシューの本|おすすめ書籍2冊

締めくくりに、あなたにおすすめできる「イシューの本」を紹介しよう。選定した基準は下記の通りだ。以下のどれかに当てはまるものをピックアップした。

- k_birdが実際に読み、単純に「素晴らしかった」と思えるイシュー関連本。

- 実際に戦略立案実務や事例共有に役立っているイシュー関連書籍。

- 長年に渡って読み継がれており、時代を越えても変わらない「本質」や「原理」が見出せるイシュー関連本。

もちろん、すべて「なぜ読むべきなのか?」という解説付きだ。

イシューの本おすすめ書籍-1:イシューからはじめよ―知的生産の「シンプルな本質」

間違った前提は、間違った結論を生む。

本書が主張しているのは、問題を解く前に、そもそも「何が問題なのか?」を見極めることの重要性だ。

このブログをお読みのあなたなら、ロジカルシンキングの重要性は理解しているはずだ。しかしどんなに優れた「論理」も、そもそもの「前提」が間違っていれば、間違った論理なる。

ロジカルシンキングの本は、どれも「既に正しい前提は見極められている」ことを想定してロジックツリーやピラミッドストラクチャーを解説しているものも多い。しかし重要なので繰り返すが、間違った前提は間違った答えしか生まない。

本書を読めば、正しい前提を見極め、その前提に対し、質の高い解を出していく方法論が得られるはずだ。

イシューの本おすすめ書籍-2:仮説思考 BCG流 問題発見・解決の発想法

あなたは「なぜ、ビジネスには仮説が必要なのか?」を周囲に説明できるだろうか?

どれだけ多くの情報を集めたとしても、ビジネスにおいて100%の正解など存在しない。なぜなら、あらゆるビジネスは未来に対してなされることであり、未来のことなど誰も100%予測することは不可能だからだ。

「仮説思考」とは、情報が不十分だったり、分析が進んでいない段階でも、問題解決を図る上で自分なりの「仮の答え」を持つという考え方だ。

「仮の答え」が持てれば「仮の答えが正しいか否か」にスコープを絞って情報収集や分析を行えるようになる。その結果、問題解決の生産性が高まり、意思決定のスピードも格段に早まる。

あらゆる物事は、結局は「やってみなければわからない」以上、成功の確率を上げていくためには、素早く仮説の検証と意思決定を行い、実行フェーズで愚直に改善していくほうが現実的だ。

しかしだからと言って、当初の仮説が甘ければ成果はおぼつかない。

本書では「どうすれば早く良い仮説を立てられるか」「仮説が正しいかどうかを、どう検証すればいいのか」などを、実際のビジネスの現場でよく出会うような事例を基に解説してくれているベストセラー書籍だ。

情報が多ければ多いほど、よい問題解決ができるはず。そんな先入観をもつビジネスパーソンにこそ、必読の一冊だ。

このブログから書籍化した本4冊

★このブログから書籍化!「シャープな仮説を生み出す頭の使い方」を徹底解説

あらゆるビジネスは「仮説」こそが成否を握る。

なぜなら、仮説を生み出せなければ次の一手を見出しようがなく、検証のしようもなくなるからだ。つまり、ビジネスの成長は止まってしまうことになる。

しかし仮説思考の書籍の多くは、仮説思考の重要性は説くものの、肝心の「仮説思考の身につけ方」になると、

- 「センスが必要」

- 「経験の積み重ねが物を言う」

など「それを言ったらお終いよ」という結論で終わらせている書籍が多い。

しかし本書は「仮説思考に必要な頭の使い方の手順」を、豊富な事例とともに徹底解説している。よって、その手順通りに頭を使えば「センス」や「長年の経験」に頼ることなく、誰でも優れた仮説を導き出せるようになる。

おかげさまで本書は5版を重ね「読者が選ぶビジネス書グランプリ2021」にノミネートいただいた。NewsPicksやNIKKEI STYLE、lifehackerなど多くのメディアで取り上げていただき、中国や台湾、香港でも出版が決定している。

さらにAmazonレビューでも、

- 「ここ数年の仮説思考系の書籍で久々のヒット」

- 「自分オリジナルの武器にしていけそうな良書」

- 「一生もののスキルになるのは間違いない」

など有難い言葉を頂戴している。

もしあなたがシャープな仮説を導き出せるようになりたいなら、ぜひ本書を手にとってみて欲しい。

★このブログから書籍化!ロジックツリーに必要な「視点力」と「論理力」を手に入れる

外資系コンサルティングファームにいた経験から、ロジックツリーはコンサルティング実務で最もよく使うフレームワークだと断言できる。

一方で、ロジックツリーは他のフレームワークと比べてケタ違いに使いこなすのが難しいフレームワークでもある。

PEST分析や3C分析などのフレームワークはあらかじめ「〇〇について考える」という「視点」が提供されているが、ロジックツリーの場合、目の前にあるのは「ツリー状の空欄」だけ。「何について考えるのか?」という視点自体を、自分の頭の中で生み出さなければならない。

このように、ロジックツリーが難易度の高いフレームワークであるにも関わらず、多くのロジカルシンキング本やフレームワーク本では「数あるフレームワークの1つ」として片手間に紹介されているだけで、豆知識として身についても、実践で使いこなせるようにはならない。

ロジックツリーは「ロジック」という言葉が含まれていることから「論理的思考」の文脈で語られがちだ。しかし、ロジックツリーをうまく使いこなす上で最も重要なポイントは、

- そもそも、何について考えるべきなのか?

- どのような「視点(切り口)」でツリー状に分解していくべきなのか?

などの「視点」のほうであり「視点力」を身に付けなければ、ロジックツリーを自由自在に扱えるようにならない。

本書はロジックツリーに特化した書籍として「視点力+論理力」の使いこなし方も含めて徹底解説している。

本書を手に取っていただければ、あなたは「論理力」だけでなく「視点力」を活かして「次々に創造的な仮説を生み出す力」を手に入れることができるようになるはずだ。

★このブログから書籍化!人材難を突破する「パーパスブランディングの教科書」

「求人広告を出しても、年々応募者が減っている」「 内定を出しても、条件面で大手や競合に競り負け、辞退が相次ぐ」「従業員のエンゲージメントが上がず、離職が相次ぐ」…。

あなたの会社も、このような状況に陥ってはいないだろうか?

人材難の時代に突入したいま、採用難や組織の停滞は一時的な問題ではない。日本の労働人口は減少し続けており、先送りすれば状況は悪化する一方だ。待遇改善や制度改革といった「小手先の対策」だけでは、もはや限界に達している。

本書は、こうした課題に対する根本的な解決策として、「パーパスブランディング」を解説した書籍だ。パーパスブランディングは「自社の社会的存在価値」や「創り上げたい社会像」を明確にし、それを社内外に伝えることで、指名で選ばれる存在にしていく取り組みを指す。

本書の執筆陣は、ある時は広告代理店のストラテジックプランナーとして、またある時は外資系コンサルティングファームのコンサルタントとして、数多くの企業が採用・組織・ブランディングの現場で苦しむ姿を見てきた。

そこで痛感したのは、「パーパス」や「ブランディング」という言葉が、ふわっとした理念や耳当たりの良いスローガンにとどまり、実効性を伴わないケースがあまりにも多いという現実だ。

「理論」がなければ、パーパスブランディングは体系化できず再現性を生まない。「実践」がなければ、企業に成果をもたらすことはできない。

本書は、その両者をつなぐ“教科書”として、採用・組織・経営・マーケティングに横断的な効果をもたらすパーパスブランディングの実行手順を示している。その内容は以下の通りだ。

- パーパスブランディングとは何か?

- 今なぜパーパスブランディングなのか?

- Brand PRISM ― パーパス策定・再解釈のフレームワーク

- ビジュアルアイデンティティ

- インナーブランディング

- パーパス採用ブランディング

- ESG・サステナビリティ統合

- アウターブランディング

もし、あなたがこれらに課題を感じているなら、ぜひAmazonのページで本書の目次をチェックしていただきたい。

また、kindle Unlimitedを契約されている方は無償で手に入れることができるので、気軽に手に取っていただきたい。

★このブログから書籍化!ブランディングを学びたい方へ「ブランディングの教科書」

「ブランディング」は捉えどころがなく、なかなか一歩を踏み出せない。あなたはこのような状況に陥ってはいないだろうか?

本書の執筆陣は、ある時は広告代理店のストラテジックプランナーとして、ある時は、外資系コンサルティングファームのコンサルタントとして、クライアントの実務担当者が悪戦苦闘する姿を見てきた。

「ブランディング」は、その本質を理解しないまま実行に移そうとすると、的を射ない小手先の手法を延々と繰り出すことになりがちだ。結果、やみくもに予算を消化したまま、成果が出ない事態に陥ってしまう…。

そのような事態を1件でも減らしたい。そう考えたのが本書を執筆した理由だ。

ブランディングの本は、どれも「ブランドのらしさ」「ブランドの世界観」など「ふわっと」した話になりがちだ。そして「ふわっ」とした話になればなるほど抽象的かつ曖昧な概念論になってしまい、企業組織の中で通すことが難しくなる。

本書は、外資系コンサルティングファームと広告会社で培った「生の知見」をふんだんに盛り込みつつ、つい「抽象論」に陥りがちな「ブランディング」に対して「論理的な納得性」と「直感的な腹落ち感」の両面を追求した書籍だ。

本書のタイトルは「ブランディングの教科書-ブランド戦略の理論と実践」だ。

「理論」が理解できなければ、ブランディングを体系化できず、ビジネスに再現性を生むことができない。そして「実践」が理解できなければ、ビジネスに成果をもたらすことができない。

本書は、ブランディングの理論と実践をつなぐ「ブランディングの教科書」として、ブランド戦略の再現性と成果を目指した書籍だ。

おかげさまで、本書はAmazon kindle売れ筋ランキング「消費者主義」ジャンルでベストセラー1位を獲得し、Amazonレビューでも、

- 「ふわっとしたブランディングの本が多い中で、異彩を放っている」

- 「事例も多いので実践のイメージが湧きやすい」

- 「海外企業の事例ばかりが紹介されている輸入本だとピンとこない、という方にお薦め」

など、ありがたい言葉を頂いている。

- クッキー規制によりデジタルマーケティングでCTRやCVRが頭打ち。CPAは下がるどころか、少しずつ上昇傾向ですらある。

- 矢継ぎ早に新商品を繰り出してもすぐに競合に追い付かれ、差別化ができない。商品開発サイクルは更に早まり、自転車操業状態になっている。

- 「自社にはブランディングが必要だ」と理解はしているが、概念が抽象的過ぎて、どう周囲を巻き込んでいいかがわからない。

もし、あなたがこれらに当てはまるなら、ぜひAmazonのページで本書の目次をチェックしていただきたい。つい感覚論になりがちな「ブランディング」に対して、

- なぜ、そうなのか?

- どう、ビジネスに役立つのか?

- 何をすればいいのか?

を徹底して解説しているので、あなたのお役に立てるはずだ。

また、kindle Unlimitedを契約されている方は無償で手に入れることができるので、気軽に手に取っていただきたい。

その他の解説記事とおすすめ書籍

おすすめ記事

★思考力が身につくおすすめ記事

★ビジネススキルが身につくおすすめ記事

★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ記事

おすすめ書籍

★17のビジネス分野別おすすめ書籍

★思考力が身につくおすすめ書籍

★ビジネススキルが身につくおすすめ書籍

★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ書籍

終わりに

今後も、折に触れて「あなたをブランドにする思考法」の解説を続けていくつもりだ。

しかし多忙につき、このブログは不定期の更新となる。

それでも、このブログに主旨に共感し、何かしらのヒントを得たいと思ってもらえるなら、ぜひこのブログに読者登録やTwitter、facebook登録をしてほしい。

k_birdがブログを更新した際には、あなたに通知が届くはずだ。