この記事に辿り着いたあなたなら「演繹法とは何か?」あるいは「演繹的思考を身につけたい」と考えていることだろう。

このブログ「Mission Driven Brand」は、外資系コンサルティングと広告代理店のキャリアを持つ筆者が、ビジネスの「できない、わからない」を解決するブログだ。

演繹法(えんえきほう)とは、すでにあるルールに当てはめて結論を出す論理展開手法を指す。

演繹法は、ロジカルシンキングをマスターする上で欠かすことのできない論理展開手法であり、巷に溢れる「ロジカルシンキングの本」をひも解けば、必ずと言っていいほど紹介されている思考法だ。

しかし、ロジカルシンキングを学ぶ上で最もつまずきやすいのも演繹法ともいえる。

なぜなら、演繹法の意味を理解できたとしても「具体的な頭の使い方の手順」や「活用局面」が理解できていなければ、実務で使いこなせるようにはならないからだ。

よって、今回は「演繹法」について、以下の内容を解説する。

- 演繹法とは何か

- 演繹法の頭の使い方の具体例

- 演繹法の活かし方

- 演繹法を逆説的に使う方法

- 演繹法を鍛える方法

- 演繹法と帰納法の合わせ技

もしあなたが演繹法を「理解する」だけでなく「ビジネスに活かしたい」と考えるなら、この記事を最後までお読みいただきたい。

また、この記事の最後には、記事内で紹介した図版のスライド資料を用意しているので、ぜひ復習時に活用頂きたい。

- ★「シャープな仮説を生み出す頭の使い方」を徹底解説

- 演繹法とは何か?

- 演繹法の頭の使い方の具体例

- 演繹法の活かし方

- 演繹法の応用技

- 演繹法を鍛える方法

- 演繹法と帰納法の合わせ技

- 演繹法・帰納法関連の本|おすすめ書籍3冊

- このブログから書籍化した本4冊

- その他の解説記事とおすすめ書籍

- 終わりに

- 演繹法とは|演繹的思考の例と推論の手順を図解解説|スライド資料

★「シャープな仮説を生み出す頭の使い方」を徹底解説

本論に入る前に、僭越ながら拙著「推論の技術」を紹介させていただこう。

あらゆるビジネスは「仮説」こそが成否を握る。

なぜなら、仮説を生み出せなければ次の一手を見出しようがなく、検証のしようもなくなるからだ。つまり、ビジネスの成長は止まってしまうことになる。

しかし仮説思考の書籍の多くは、仮説思考の重要性は説くものの、肝心の「仮説思考の身につけ方」になると、

- 「センスが必要」

- 「経験の積み重ねが物を言う」

など「それを言ったらお終いよ」という結論で終わらせている書籍が多い。

しかし本書は「仮説思考に必要な頭の使い方の手順」である「演繹法」「帰納法」「アブダクション」について、豊富な事例とともに徹底解説している。よって、その手順通りに頭を使えば「センス」や「長年の経験」に頼ることなく、誰でも優れた仮説を導き出せるようになる。

おかげさまで本書は6版を重ね「読者が選ぶビジネス書グランプリ2021」にノミネートいただいた。NewsPicksやNIKKEI STYLE、lifehackerなど多くのメディアで取り上げていただき、中国や台湾、香港でも出版が決定している。

さらにAmazonレビューでも、

- 「ここ数年の仮説思考系の書籍で久々のヒット」

- 「自分オリジナルの武器にしていけそうな良書」

- 「一生もののスキルになるのは間違いない」

など有難い言葉を頂戴している。

もしあなたがシャープな仮説を導き出せるようになりたいなら、ぜひ本書を手にとってみて欲しい。

演繹法とは何か?

演繹とは?-1:演繹の意味

演繹法の「演(えん)」には「押し広める・説く」という意味があり「繹(えき)」には「糸口を引き出す」という意味がある。

- 「演」:押し広める・説く

- 「繹」:糸口を引き出す

つまり「演繹(えんえき)」とは「広く説かれている法則(演)から、糸口を引き出す(繹)」ことを指す。

演繹法とは?-2:演繹法の意味

これらを踏まえると、演繹法とは「すでにあるルールに当てはめて結論を出す」頭の使い方であることがわかる。別名「演繹的思考」「演繹的推論」とも呼ばれる。

演繹法の頭の使い方の具体例

演繹法をわかりやすく理解するために、例を交えて解説しよう。例えば以下のような例が演繹法の頭の使い方の典型例だ。

上記のように、演繹法には

- 既に決められたルールが存在し

- そのルールに物事を当てはめてみて

- ルールに合致しているかどうかで結論を出す

という頭の使い方を辿る。

ここまでお読みになればお気づきの通り、演繹法は「すでにルールが存在し、かつ、正しいこと」を前提にしている。逆を言えば「すでにあるルール」自体が間違っていれば、導き出す結論も間違ってしまうのがデメリットだ。

よって、演繹法で物事を考える際には「すでにあるルールは正しいのか?」と疑うクリティカルシンキングも意識しておこう。

演繹法の活かし方

演繹法とは「すでにあるルールに当てはめて結論を出す頭の使い方」であると解説した。

ここまでお読みになって鋭いあなたならお気づきかもしれないが、演繹法を使いこなす上で重要なポイントとなるのが「すでにあるルール」自体の正しさだ。

演繹法は「すでにあるルールに当てはめて結論を出す」という頭の使い方である以上「ルール」自体に間違いがあると、間違ったルールに当てはめてしまうことになるので、結論も間違ってしまうことになる。

だとすれば、演繹法を使いこなすためには、あらかじめビジネスの現場で「正しい」とされるルールを知っておく必要がある。

今回はその中でも、特にビジネスの現場で活用しやすい「4つのルール」を紹介しよう。

演繹法に当てはめやすい「4つのルール」

演繹法に使えるルール-1:因果関係

演繹法に当てはめやすいルールの1つ目は「因果関係」だ。

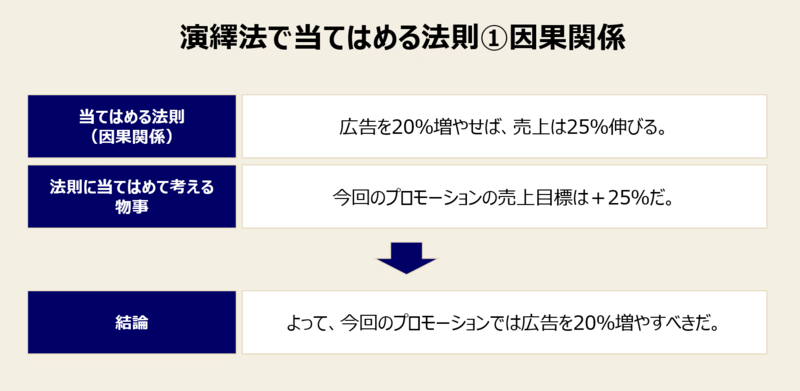

もし仮に、過去のデータから「広告を20%増やせば→売上が25%上がる」という因果関係が見出されたとしよう。すると演繹法を活用した頭の使い方は、以下の例のようになる。

この例のように、

- すでにある因果関係(ルール):広告を20%増やせば→売上は25%伸びる

- 当てはめる物事:今回のプロモーションの売上目標は+25%だ

- 結論:よって、広告を20%増やすべきだ(そうすれば売上は+25%に伸びる)

という思考プロセスを辿れば、演繹法は「なぜ広告を20%増やすべきか?」という「提案の根拠」に活用できる。

演繹法に使えるルール-2:基準

演繹法に当てはめやすいルールの2つ目は「基準」だ。

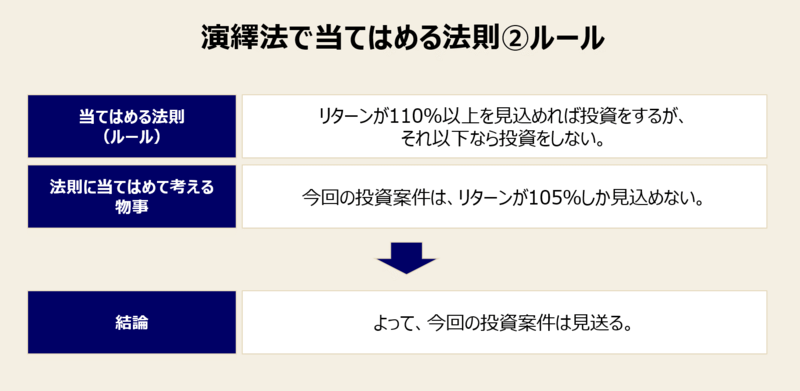

もし仮に、あなたの会社の投資基準として「リターンが110%以上を見込めれば投資をするが、それ以下なら投資をしない」という「基準」が存在していたとしよう。すると、演繹法を活用した頭の使い方は以下の通りとなる。

この例のように、

- すでにある基準(ルール):リターンが110%以上を見込めれば→投資をする

- 当てはめる物事:今回の投資案件は、リターンが105%しか見込めない

- 結論:よって、今回の投資案件は見送る

という思考プロセスを辿れば、演繹法は「判断」「意思決定」に活用できる。

演繹法に使えるルール-3:方針

演繹法に当てはめると便利なルールの3つ目は「方針」だ。

もしあなたの会社で「女性らしさを表現できる敏感肌用化粧水を開発する」という方針が存在していたとしよう。すると、演繹法を活用した頭の使い方は以下のようになる。

この例のように、

- すでにある方針(ルール):女性らしさを表現できる敏感肌用化粧水は→売れる

- 当てはめる物事:試作品に対して、女性の9割が「女性らしさを感じる」と答えた

- 結論:よって、この試作品を商品化すべきだ

という思考プロセスを辿れば、演繹法は「評価」に活用できる。

演繹法に使えるルール-4:価値観

演繹法に当てはめると便利なルールの4つ目は「価値観」だ。

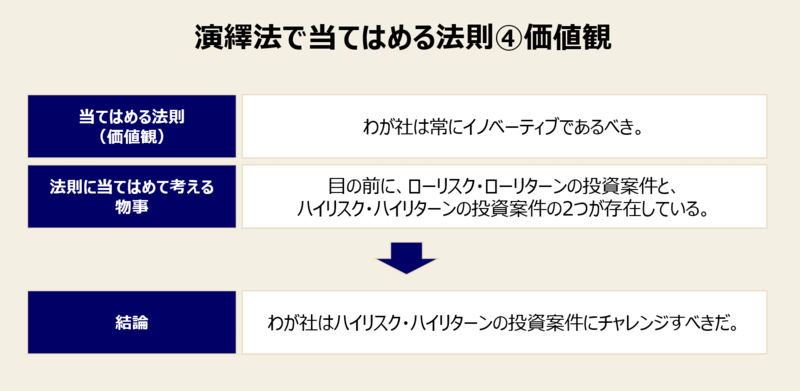

もしあなたの会社で「常にイノベーティブであるべき」という価値観が存在していたとしよう。すると、演繹法を活用した頭の使い方は以下の例のようになる。

この例のように、

- すでにある価値観(ルール):我が社は常にイノベーティブであるべきだ

- 当てはめる物事:ローリスクローリターンの投資か?ハイリスクハイリターンの投資か?

- 結論:ハイリスクハイリターンな投資に挑戦すべき

という思考プロセスを辿れば、こちらも「意思決定」に活用できる。

演繹法の応用技

ここまで見てきたように、演繹法の頭の使い方は、

- すでにあるルールを元に=前提

- ルールに当てはめて物事を考え=推論

- 結論を出す=結論

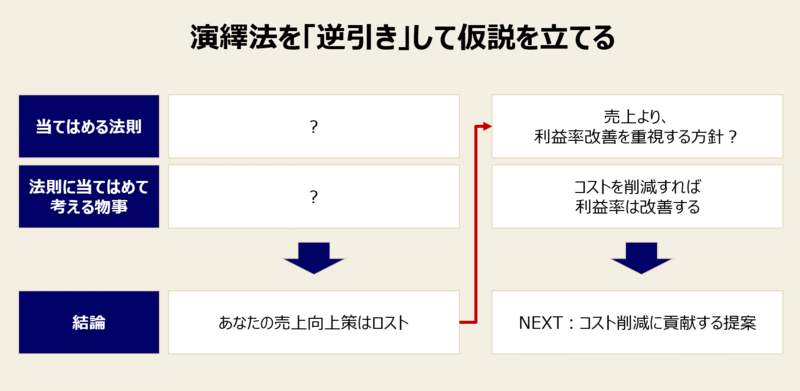

という「前提→推論→結論」の関係で成り立っていることがわかる。もしあなたがこの関係を理解し、演繹法を「逆引き」で応用することができるようになれば、あなたは優れた「仮説思考」を手に入れることができる。

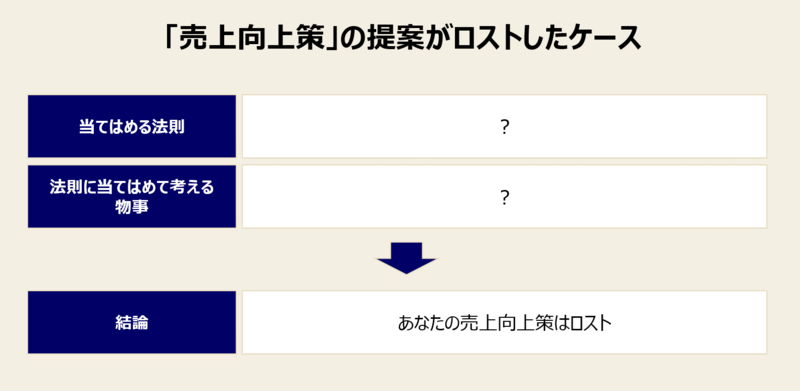

例えば、あなたが法人向けの営業担当者だったとしよう。

あなたは、顧客企業に対して売上向上策の提案を行ったが、残念ながら失注したとする。これを演繹法の頭の使い方に当てはめると以下の図の通りとなる。

ここで、先ほどの「演繹法に使える4つのルール」を思い出してほしい。

- 因果関係

- 基準

- 方針

- 価値観

もしかしたら、あなたの提案は、

- あなたの提案を採用すれば→顧客企業の売上が上がる

という「因果関係」が弱かったのかもしれない。

あるいは、顧客企業側になんらかの投資基準があり(予算や決裁権限など)、あなたの提案内容と顧客企業の投資基準が合致しなかったのかもしれない。

また、顧客企業側に何らかの方針があり(例えば売上より利益率を重視するなど)あなたの提案内容と方針が合致しなかったのかもしれない。

更には、顧客企業に独自のカルチャーがあり、あなたの提案内容と顧客企業のカルチャーが合致しなかったのかもしれない。

このように、もしあなたが演繹法をマスターし、その応用編として「逆引き」で使いこなすことができれば「なぜ、そうなったのか?」という背景を見通し、原因に対する仮説を立て、問題解決につなげることができるようになる。

演繹法を鍛える方法

ここまでお読みになれば、演繹法はビジネスの様々な局面で活用できることがご理解いただけたはずだ。

そこで続いては、日常業務の中で演繹法を鍛える方法について解説しよう。

演繹法は、誰でも身につけることができる「思考技術」だ。そして「技術」である以上、そこには再現性が存在する。つまり「方法と手順」を身につければ「誰でも」「例外なく」演繹法を身につけることが可能だ。

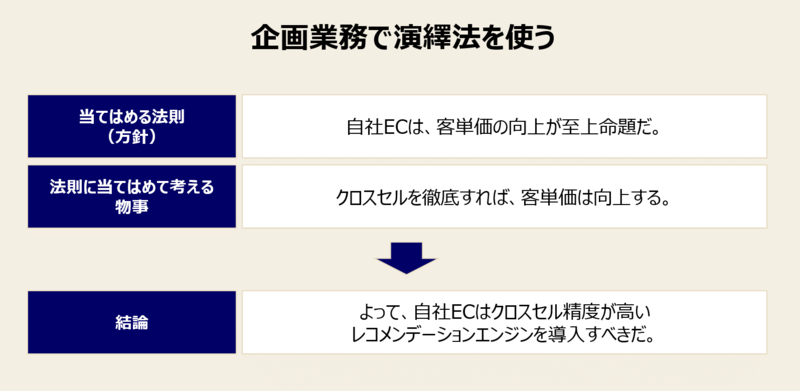

演繹法を鍛える方法-1:企画業務で演繹法を使う

あなたがビジネスパーソンなら、業務改善や企画提案など、なんらかの形で「企画業務」を行っていることだろう。

あらゆる企画業務はなんらかの「方針」が存在し、その方針に基づいた形でアクションプランが実施される。よって「法則やルールに当てはめて結論を出す」という頭の使い方である「演繹法」を活かしやすい業務といえる。

例えば、以下の図解のような要領だ。

もしあなたが企画業務にたずさわっているのなら、自覚的に演繹的思考を取り入れてみよう。

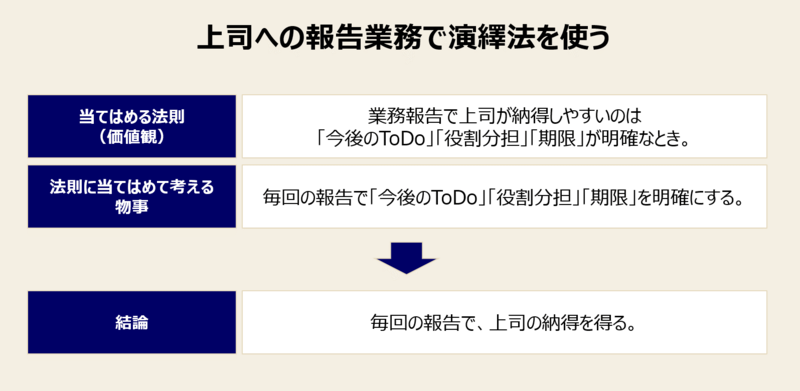

演繹法を鍛える方法-2:上司への報告業務で演繹法を使う

例えあなたが企画業務にたずさわっていなくても、演繹法をトレーニングする局面は存在する。それは「日々の口頭報告」や「報告書」の局面だ。

あなたがビジネスパーソンなら、必ず「上司」がいるはずだ。そして節目節目のタイミングで「上司に報告する機会」が存在していることだろう。

しかしあなたは日々の上司への報告の中で「報告がうまくいくかどうかの基準」を考えているだろうか?もし考えていなかったら、これを機会に「報告がうまくいく基準」を念頭に置きながら上司に報告する習慣をつけよう。例えば以下の図のような要領だ。

ぜひ「日々のメール」や「上司への報告の機会」をうまく味方につけて、演繹法を高める習慣を身につけて欲しい。

演繹法と帰納法の合わせ技

最後に、演繹法と帰納法の組み合わせについて触れておこう。

帰納法は「複数の実例を挙げ」「実例をもとに共通点を見出し」「共通点を根拠に結論づける」という頭の使い方であることから「方針そのもの」を導き出す際に役に立つ思考法であることがわかる。

一方で演繹法は「決められた方針が存在し」「その方針に物事を当てはめ」「決められた方針に合致しているかどうかで結論を出す」という頭の使い方であることから「方針に沿ったアクションプラン」を導き出す際に有益だ。

よって、演繹法と帰納法を組み合わせる際には

- 帰納法で「方針」を考え

- 演繹法で「方針」に沿ったアクションプランを考える

という使い方が適切だ。

演繹法・帰納法関連の本|おすすめ書籍3冊

締めくくりに、あなたにおすすめできる「演繹法・帰納法を鍛える本」を紹介しよう。選定した基準は下記の通りだ。以下のどれかに当てはまるものをピックアップした。

- k_birdが実際に読み、単純に「素晴らしかった」と思える本。

- 実際に戦略立案実務や事例共有に役立っている関連書籍。

- 長年に渡って読み継がれており、時代を越えても変わらない「本質」や「原理」が見出せる関連本。

もちろん、すべて「なぜ読むべきなのか?」という解説付きだ。

演繹法・帰納法おすすめ書籍-1:ロジカルシンキング

本書は、ロジカルシンキングを学ぼうと思ったら誰もが通るベストセラーであり「ロジカルシンキングの名著」だ。

著者である照屋氏はマッキンゼーのエディターとして活動した経験を持っており、マッキンゼーを一躍有名にした書籍としても知られる。

本書は「ピラミッドストラクチャー」や「MECE」「So What?/Why So?」など、今では当たり前のように使われるビジネスパーソンの「基本作法」を、日本に普及させた名著と言ってよい。

この書籍は多くのビジネスパーソンにとって「ロジカルシンキングの登竜門」的位置づけと言って良いだろう。もし、あなたが「理解」を越えて「ロジカルシンキングを使いこなしたい」なら、ぜひ一読を勧めたい必読書だ。

演繹法・帰納法おすすめ書籍-2:入門 考える技術・書く技術――日本人のロジカルシンキング実践法

ロジカルシンキングは、あなたの頭の中にあるだけでは意味がない。

ビジネスの現場では、レポーティングや業務メール、あるいは提案書など「自分の考え」を文章に落とす局面は多い。

本書は、ベストセラーとなったバーバラ・ミントの「考える技術・書く技術」の翻訳者が著した、日本人向けのロジカルライティングの書籍だ。

ロジカルライティングは、ロジカルシンキングと異なり、常に「相手」を想定しなければならない。

本書の特筆すべき点は、ロジカルシンキングを「相手に合わせて」「文章に落とす」実行可能な方法論を、徹底的にわかりやすく解説してくれていることだ。

ビジネスとは、突き詰めれば人と人との間にある営みだ。

しかし「自分が伝えたいことをロジカルに伝える」ことはできても「相手が知りたいことロジカルに伝える」ことができる人は、そう多くない。

もし本書を手に取れば、あなたは「ロジカルシンキングを相手に伝わる形に変換する」スキルを身に付けることができるはずだ。

演繹法・帰納法おすすめ書籍-3:賢さをつくる

ロジカルシンキングには限界が存在する。それは推論を考える際の「切り口」の限界だ。

ロジカルシンキングを行う際には「ロジックツリー」というツールを多用する。

ロジックツリーは、目の前にある「問題現象」を要素分解することで根本課題を見抜いたり、あるいは「問題解決」の打ち手の選択肢を広げていくときに使われることが多い。

しかし「要素分解」も「選択肢の拡大」も、その「どのような概念を切り口とするか?」で結論は変わる。そうなると、いかに「筋のよい概念(切り口)」を見出せるかが重要なカギとなるが「筋のよい概念(切り口)」は論理では導き出せない。

本書は「具体」と「抽象」の往復運動を「頭の良さ」と定義した上で、

- 個別的(具体)⇔全体的(抽象)

- 短期的(具体)⇔長期的(抽象)

- 実用的(具体)⇔本質的(抽象)

- 五感的(具体)⇔概念的(抽象)

- 現実的(具体)⇔精神的(抽象)

- 一面的(具体)⇔多面的(抽象)

- 手段(具体)⇔目的(抽象)

- 問題解決力(具体)⇔問題設定力(抽象)

など、具体と抽象を対比させながら「概念化=コンセプチュアルスキル」の重要性と伸ばし方を解説している書籍だ。

ロジカルシンキングは、物事を論理的に深掘りしてくタイプの思考法だ。しかしそれに加えて本書が提示する「具体と抽象を往復する思考法」を身につけることができれば「自由自在に概念を操る」ことが可能になる。

もしあなたが「筋の良いロジックツリーを創れるようになりたい」と思うなら、ぜひ一読をお薦めする。

このブログから書籍化した本4冊

★「シャープな仮説を生み出す頭の使い方」を徹底解説

冒頭でも紹介したが、再度ここでも紹介させていただこう。

本書は、この記事で解説する「演繹法」に加え「帰納法」や近年クローズアップされつつある論理展開「アブダクション」についても解説した書籍だ。

このブログをお読みのあなたなら、すでに仮説思考の重要性はご存じのことだろう。

仮説思考は大きく分けて、以下の3通りの使い方が存在する。

- 法則化:

複数の事実から共通性を発見し、法則化する【帰納的思考】 - 問題解決:

目の前の問題に「法則」を当てはめ「その背景にある原因は何か?」に対する仮説を立てる【アブダクション】 - 戦略立案:

現状に「法則」を当てはめ「先々、どのようなことが起こり得るか?」に対する仮説を立てる【演繹的思考】

このように「演繹的思考」「帰納的思考」「アブダクション」の応用範囲は広く、極めて役立つな思考法だが、一方で「どのように組み合わせたら、優れた仮説が立てられるのか?」という「運用能力」が試される思考法でもある。

本書は、各思考法の解説に留まらず「3つの思考法の組み合わせ方」にも焦点を当て、運用まで持っていけるように解説しているのが特徴だ。

誤解を恐れずに言えば、あらゆるビジネスは仮説が成否を握る。なぜなら、仮説を生み出せなければ次の一手を打ち出しようがなくなるからだ。その結果、そこでビジネスの成長は止まってしまうことになる。

そして、優れた仮説を生み出すには「演繹法」「帰納法」「アブダクション」の運用能力は必要不可欠だ。

おかげさまで本書は6版を重ね「読者が選ぶビジネス書グランプリ2021」にノミネートいただいた。NewsPicksやNIKKEI STYLE、lifehackerなど多くのメディアで取り上げていただき、中国や台湾、香港でも出版が決定している。

さらにAmazonレビューでも、

- 「ここ数年の仮説思考系の書籍で久々のヒット」

- 「自分オリジナルの武器にしていけそうな良書」

- 「一生もののスキルになるのは間違いない」

など有難い言葉を頂戴している。

もしあなたがシャープな仮説を導き出せるようになりたいなら、ぜひ本書を手にとってみて欲しい。

★ロジカルシンキングでは学べない「視点力」と「法則力」を身につける※無料のオーディオブック特典付

人は誰しも「視点」を通してしか物事を考えることができない。

別の言い方をすれば「そもそも何を考えるべきか?」という論点(=イシュー)は、視点が決めてしまうともいえる。

また、どんなに適切な視点を置いたとしても「ああなれば→こうなるだろう」という「予測のパターン(=法則)」が頭の中になければ、確かな仮説を導き出すことはできない。

本書はビジネス書から「視点」と「法則」を発見し、思考の質とスピードを上げていく独学術を解説した書籍だ。

1つの「視点」しか持てない人は、1つの論点しか設定することができない。当然、導き出せる仮説も1つだけだ。

しかし5つの「視点」を持てれば、5つの論点を設定できるようになる。その結果、5つの仮説を導き出すことができるようになるはずだ。

もしあなたが自由自在に「視点」を操ることができるようになれば、物事の多様な側面に気づき、次々と「新たな可能性」を拓くことができるようになる。

また、数多くの「法則」をストックしていけば、様々な現象に「法則」を当てはめることで「筋の良い仮説」を瞬時に導き出すことが可能になるはずだ。

おかげさまで、本書はThe21や日経、STUDY HACKERなど多くのメディアに取り上げていただき、発売3か月で海外の翻訳出版も決定した。Amazonレビューでも、

- 視点力や仮説思考、抽象化スキルが身に付く良書

- これまでの読書術の常識を次々と塗り替えている目からウロコの本

- まさに「モノの見方を変える方程式」

など、ありがたい言葉を頂戴している。

もしあなたが「フレームワーク」だけでは得られない「視点力」と「思考スピード」を身につけたいなら、ぜひ本書で紹介する読書法を実践して欲しい。

★8ジャンル57個の仕事術で「実践力」を身につける

どのようなビジネスも、実践が伴わなければ成果は出ない。しかし、いざ「実践力」を身につけようとしても、その分野は、

- 時間管理術

- 段取り術

- コミュニケーション術

- 資料作成術

- 会議術

- 学び術

- 思考術

- 発想術

など多分野に渡り、最低8冊分の読書時間と書籍代がかかってしまうのが難点だ。

しかし、本書「超効率ハック」は、8つの分野の仕事術の「重要ポイントだけ」を抜き出し、ギュッと1冊に凝縮した書籍だ。もちろん、思考術に関しても重要ポイントを解説している。

さらに、本書は「訓練や習慣化が必要な作業テクニック」ではなく「行動を変えるための頭の使い方」の解説に力を入れているため「頭のスイッチを切り替える」だけですぐに実践できるのも特色だ。

おかげさまで、本書を題材にしたSchooのオンライン授業では「思考法ジャンル」で人気ランキング1位を頂いた(139講座中)。また、lifehackerやOggiなど数多くのメディアで取り上げていただき、Kindleでは「オペレーションズ部門」でベストセラー1位を獲得している。

Amazonレビューでも、

- 「思考と行動の質を上げるヒントが盛りだくさん」

- 「読んでみると、頑張りどころを間違えてたことに気付かされる」

- 「仕事が速い人はこれをやってたんだな、ということがよくわかった」

など、ありがたい言葉を頂戴しており嬉しい限りだ。

もしあなたが「短時間で網羅的に仕事術を学びたい」「根本から仕事の生産性を高めたい」と感じているのなら、ぜひ手に取ってみて欲しい。

★ブランディングの理論と実践をつなぐ「ブランディングの教科書」

本書は、筆者の専門である「ブランディング」について解説した書籍だ。

ブランディングは、ややもすれば「デザインの話」「広告の話」「世界観の話」など、掴みどころのない抽象論に陥りがちだ。

しかしブランディングは「ブランド戦略」という言葉があるように、企業の成否を大きく左右する戦略のひとつだ。そして投資が伴う以上、一定の合理性と説明責任が求められる。決して、売上や利益から逃げてはならないのだ。

本書は、つい「感覚論」に陥りがちな「ブランディング」に対して「論理的な納得性」と「直感的な腹落ち感」の両面を追求した書籍だ。

「論理」が理解できなければ、ブランディングを体系的に理解することできず、再現性を生むことができない。

そして「直感的な腹落ち感」がなければ、ブランディングを実務に落とせず、成果をもたらすことができない。

本書は、広告代理店&外資系コンサルティングファームで培った「生の知見」と「体系的な解説」を通して、ブランディングの理論を実践へとつなげて解説している。

おかげさまで、本書はAmazon kindle売れ筋ランキング「消費者主義」ジャンルでベストセラー入りを果たし、Amazonレビューでも、

- 「ふわっとしたブランディングの本が多い中で、異彩を放っている」

- 「事例も多いので実践のイメージが湧きやすい」

- 「海外企業の事例ばかりが紹介されている輸入本だとピンとこない、という方にお薦め」

など、ありがたい言葉をちょうだいしている。

もし本書を手にとって頂ければ、ブランディングの専門用語はもちろん、実践の手順や実務の勘所が、一通り学べるはずだ。

その他の解説記事とおすすめ書籍

おすすめ記事

★思考力が身につくおすすめ記事

★ビジネススキルが身につくおすすめ記事

★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ記事

おすすめ書籍

★17のビジネス分野別おすすめ書籍

★思考力が身につくおすすめ書籍

★ビジネススキルが身につくおすすめ書籍

★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ書籍

終わりに

今後も、折に触れて「あなたをブランドにする思考法」の解説を続けていくつもりだ。

しかし多忙につき、このブログは不定期の更新となる。

それでも、このブログに主旨に共感し、何かしらのヒントを得たいと思ってもらえるなら、ぜひこのブログに読者登録やTwitter、facebook登録をしてほしい。

k_birdがブログを更新した際には、あなたに通知が届くはずだ。