このブログをお読みになっているあなたなら「ビジネス書の選び方を知りたい」と考えていることだろう。

このブログ「Mission Driven Brand」は、外資系コンサルティングと広告代理店のキャリアを持つ筆者が、ビジネスの「できない、わからない」を解決するブログだ。

ビジネス書に限らず、多くの書籍は「お金を払って読んでからでないと、内容やレベルがわからない」典型的な経験財だ。したがって、よほど注意深く選ばない限り、多かれ少なかれ「思っていた内容と違った」「自分が求めているレベルと違った」などの「ミスマッチ」が起きてしまう。

よって、今回の記事では「ミスマッチを防ぐビジネス書の選び方」をお伝えしていこう。

また、この記事の最後には、記事内で紹介した図版のスライド資料を用意しているので、ぜひ復習時に活用頂きたい。

★ロジカルシンキングでは学べない「視点力」と「法則力」を身につける※無料のオーディオブック特典付

本論に入る前に、僭越ながら拙著「読書の方程式」を紹介させていただこう。

例え同じ本を読んだとしても、そこから得られる「学びの量」は、人によって何倍も変わる。そして、人は学びを通してしか成長できない以上、その差はやがて、あなたの職業人生すら大きく変えてしまうはずだ。

同じ本を読んでいるはずなのに、人によって「得られる学びの量」が何倍も変わってしまう。この差は、何から生まれるのだろうか?

それは、1冊の本から「知識」を得ようとするか「知識の"運用能力"」を得ようとするかの差だ。

多くの読書術の本は「多読」「速読」など「いかに効率的に知識を得るか?」をテーマにしている。しかし、どんなに効率的に知識を得たとしても、ただそれだけでは「知識の暗記」止まりになる。得られる学びはごくわずかだ。

一方で、読書を通して「知識の"運用能力"」を身につけることができれば「たった1つの知識」を複数の分野に応用し、何倍もの成果を生み出すことが可能になる。

本書「読書の方程式」は、ビジネス書を通して「どう知識の"運用能力"を身につけるか?」を解説した書籍だ。そのポイントは、ビジネス書から学び取る「視点」「法則」そして「抽象化」にある。

おかげさまで、本書は日経やThe21、STUDY HACKERなど多くのメディアに取り上げていただき、発売3か月で海外の翻訳出版も決定した。Amazonレビューでも、

- 「こんな風に自分を成長させる読み方があったのか!」

- 「読書術の本では、これまでで最も良い本」

- 「読書の概念が変わった」

など、ありがたい言葉を頂戴している。

もしあなたが「知識の"運用能力"」を身につけ、1つの事実から得られる「学びの量」を何倍にもしたいなら、ぜひ本書で紹介する読書法を実践して欲しい。

- ★ロジカルシンキングでは学べない「視点力」と「法則力」を身につける※無料のオーディオブック特典付

- ビジネス書の選び方

- ビジネス書を選ぶ際のWhyの視点:「何のためにビジネス書を読むのか?」を明確にする

- ビジネス書を選ぶ際のWhatの視点:何について書かれたビジネス書を読むのか?

- ビジネス書を選ぶ際のHowの視点:どのようにビジネス書を選べばいいか?

- オンライン書店で本を選ぶ際の5つのステップ

- このブログから書籍化した本4冊

- その他の解説記事とおすすめ書籍

- 終わりに

- ビジネス書の選び方|ミスマッチを防ぐビジネス本の選書術|スライド資料

ビジネス書の選び方

ビジネス書を読むことは「手段」であって「目的」ではない。

もし「ビジネス書を読むこと」自体を目的にしてしまうと「何に役立てるためにビジネス書を読むのか?」が不明確なまま、ビジネス書を読み進めてしまうことになる。すると当たり前の結果だが「役に立たなかった」という状態に陥ってしまいがちだ。

また「何に役立てるか?」が不明確であるということは「何をテーマにしたビジネス書を読むべきなのか?」もまた不明確になってしまう。すると、

- どのようなビジネス書を読めばいいのか?

- どのレベルのビジネス書を読めばいいのか?

も不明確になってしまうので、その結果「いま、自分に必要なビジネス書じゃなかった」「自分のレベルと合わなかった」などのミスマッチが起きてしまう。

さらに、3番目の「Howの視点」つまり「どのようにビジネス書を選べばいいか?」を知らないと「ビジネス書のタイトルやキャッチコピーに騙された」「タイトル詐欺だった」という最悪の状態に陥ってしまう。

ここでぜひ覚えておいて欲しいのは「出版社はボランティアでビジネス書を出版しているわけではない」という点だ。

出版社も商売である以上「出版文化」という志は持ちつつも、当然、利益は考える。だとすれば、読者側からすれば「ビジネス書は商品である」ということを十分に織り込んだ上で「ビジネス書選び」をする必要がある。

では、いったい、どのような基準でビジネス書を選べばいいのだろうか?

ビジネス書を選ぶ際のWhyの視点:「何のためにビジネス書を読むのか?」を明確にする

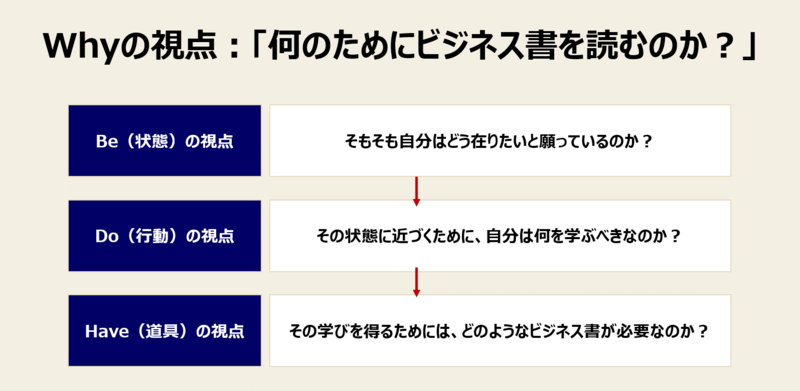

「Why:何のためにビジネス書を読むのか?」を明確にするには、次の3つの視点を上から順番に辿っていくことが有効だ。

- Be(状態)の視点:

→そもそも自分はどのようになりたいと願っているのか? - Do(行動)の視点:

→その状態に近づくために、自分は何を学ぶべきなのか? - Have(道具)の視点:

→その学びを得るためには、どのようなビジネス書が必要なのか?

例えば、あなたがグラフィックデザイナーだったとしよう。

あなたはグラフィックデザインを極めることで、ゆくゆくは日本で5本の指に入るグラフィックデザイナーになりたいのか(Be)?それとも、デザインとマーケティングを掛け合わせることで、マーケティングがわかるクリエイティブディレクターとしての道を進みたいのか(Be)?で、あなたが学ぶべき内容(Do)は変わるはずだ。

もしあなたが「日本を代表するグラフィックデザイナー」になりたい(Be)のなら、卓越したグラフィックデザイナーになるために必要な要素を洗い出し(Do)グラフィックデザイナーとして自分が足りてない部分を補ってくれるビジネス書を探す(Have)のが有効となる。

一方で、もしあなたが「デザインとマーケティングを掛け合わせたクリエイティブディレクターになりたい(Be)」のなら、デザインとマーケティングを掛け合わせる上で必要な要素を洗い出し(Do)その結果、デザインとマーケティングの両方が重要である「ブランディング」に着目し、ブランディングの知識やノウハウが手に入るビジネス書を探す(Have)ことになるかもしれない。

このように、

- Be(状態)の視点:

→そもそも自分はどのようになりたいと願っているのか? - Do(行動)の視点:

→その状態に近づくために、自分は何を学ぶべきなのか? - Have(道具)の視点:

→その学びを得るためには、どのようなビジネス書が必要なのか?

という3つの視点を順番に辿ることができれば、あなたは「何に役立てるためにビジネス書を読むのか?」を明確にすることができるようになるはずだ。

ビジネス書を選ぶ際のWhatの視点:何について書かれたビジネス書を読むのか?

「Why:何のためにビジネス書を読むのか?」を明確にできたら、続いては「What:何について書かれたビジネス書を読むのか?」を明確にするステップだ。

「何について書かれたビジネス書を読むのか?」を明確にするには、

- 「全体」と「部分」の視点

が極めて重要になる。

ここで話をわかりやすくするために、再度、先ほどのグラフィックデザイナーの話で説明を続けよう。グラフィックデザイナーであるあなたは、自分なりに「Be-Do-Have」を考えた結果、

- Be:

→デザインとマーケティングを掛け合わせたクリエイティブディレクターになりたい - Do:

→そのために、デザインとマーケティングを掛け合わせる上で必要な要素を洗い出した結果 - Have:

→ブランディングの知識やノウハウが手に入るビジネス書を探したい

という結論に至ったとしよう。もしここで「ブランディング」に対して、

- 「全体」と「部分」の視点

を取り入れることができれば「ブランディングというジャンル全体の中に、個別の専門ジャンルが存在しているのかもしれない」という可能性に思いが至るはずだ。

実際に調べてみると「ブランディング」には、

- 全体:ブランディング

- ブランディングの中にある個別の専門ジャンル:

- ブランド戦略

- ブランドマーケティング

- 企業ブランディング

- ブランドデザイン

- ブランドマネジメント

などのジャンルがあることがわかるはずだ。

もしあなたが「デザインには長けていても、ブランディングに関しては全くの門外漢」だったとしたら、いきなり個別のジャンルに立ち入っても「ブランディング全体の中での位置づけ」がわからなくなるため、かえって混乱してしまうかもしれない。

だとしたら、多少は回り道になっても、まずは「ブランディング全般」を解説しているビジネス書を選び、ブランディングの大まかな概要を掴んだ後で、個別のジャンルのビジネス書を読んで補強していく、という流れのほうが確実かもしれない。

一方で、すでにあなたがブランディングの大まかな概要を理解できているなら、個別のジャンルの中で「自分が疎いジャンル」のビジネス書を選び、知識やノウハウを補強していけば問題ないだろう。

そうすれば、あなたのBeである「デザインとマーケティングを掛け合わせたクリエイティブディレクター」に近づくことができるはずだ。

ビジネス書を選ぶ際のHowの視点:どのようにビジネス書を選べばいいか?

「What:何について書かれたビジネス書を読むのか?」を明確にできたら、続いては「How:どのようにビジネス書を選べばいいか?」を理解し、実際のビジネス書を選ぶステップに移ろう。

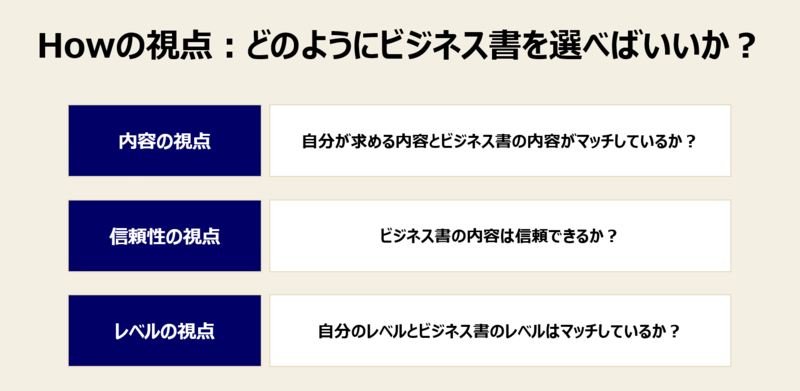

実際にビジネス書を選ぶときに必要な視点は、大きく分けて3つだ。

- 内容の視点:

→自分が求める内容とビジネス書の内容がマッチしているか? - 信頼性の視点:

→ビジネス書の内容は信頼できるか? - レベルの視点:

→自分のレベルとビジネス書のレベルはマッチしているか?

内容の視点

まずはじめにチェックしたいのは「内容の視点」つまり「自分が求める内容とビジネス書の内容がマッチしているか?」だ。

ビジネス書に限らず、多くの書籍は「お金を払った後でしか内容や品質がわからない」典型的な「経験財」だ。したがって、よほど注意深く選ばない限り、多かれ少なかれ期待と内容の「ミスマッチ」が起きてしまう。

このミスマッチを防ぐために重要なのは「ビジネス書のタイトルや装丁・帯に惑わされない」ことだ。

あなたの想像通り、ビジネス書の中身は著者が書いている。しかしあまり知られていないことだが、ビジネス書のタイトルや装丁、帯は出版社が決めている。著者に最終決定権がないのが通常だ。

一般の感覚からすると「何で?」と思うかもしれないが、これには理由がある。

著者は、いったん原稿を書き上げてしまえば、ノーリスクで印税が入ってくる。例えば「初版6,000部を刷る」と決まったら、例え100部しか売れなかったとしても「6,000部刷った分」の印税が入る。

一方で、出版社は事情が異なる。

出版社は6,000部刷って全国の書店に配本したとしても、100部しか売れなければ5,900部は返本として返ってくる。つまり、得られる収益は売れた100部分だけで、残りの5,900部の制作費は赤字となって、出版社が被ることになるのだ。

したがって、出版社からすれば「出版文化の担い手である」とう矜持はありつつも、一方で「商品として売れるか?売れないか?」は極めて重要だ。出版社の皆さんも、霞を食べて生きていけるわけではないのだから、出版文化の担い手であり続けるためにも「書籍が売れる」ことは必要不可欠となる。

このような理由から、書籍販売に直結していく「タイトル」「装丁」「帯」は出版社の責任として担い、検討に検討を重ねることになる。しかしこれが行き過ぎると、大きな副作用を生み出す。それが「釣りタイトル」だ。

「売らんかな」が行き過ぎてしまうと、書店で目を引くために、例えそのビジネス書に描かれた本質や、著者が伝えたかったことから外れても「手に取ってもらえそうな釣りタイトル」をつけてしまうことがある。その結果、ビジネス書を読む側からすれば、時に「思ってたのと違った」「タイトルに騙された」となってしまうのだ。

このことを防ぐためには「タイトルや装丁、帯は参考にしない」ことだ。

では「自分が求める内容とビジネス書の内容がマッチしているか?」を確かめるためには、何を参考にすれば良いのだろうか?

まず1つ目は「目次」だ。

目次は「本文の章をまとめたもの」なので、ざっと目次を確認することで、ビジネス書に描かれているおおよその内容を把握することができる。

しかし、編集者は「読者は目次を参考にビジネス書を選ぶ」ことも織り込み済だ。よって、原稿の校正段階で目次をキャッチ―なものに仕立ててくる場合がある。

そこでぜひおすすめしたいのは、書店での立ち読み段階で、ビジネス書の「はじめに」や「まえがき」のパートを読んでみることだ。

親切なビジネス書になると「はじめに」や「まえがき」の中に「本書の構成」というパートを用意している。例えば、拙著「問題解決力を高める推論の技術」の場合「本書の構成」には次の文章が描かれています。

本書の構成

第一章では、本書における「推論力とは何か?」を定義し、推論力を身につけるべき五つの理由について解説する。

この章をお読みになれば「推論力」はビジネスパーソンに必須となるさまざまなスキルの「中核」に存在し、かつ、これからの時代に求められる希少性の高いスキルであることがご理解いただけるはずだ。

第二章では「優れた洞察を生み出す推論法」である帰納法について解説する。

帰納法といえばロジカルシンキングを学ぶ上で必須の論理展開とされるが、巷の解説の多くは「論理展開の方法」にしか触れられていない。しかし、真の意味で帰納法をマスターするなら「論理展開の方法」だけでなく、「頭の使い方の手順」や「どのような局面で実務に活かせるのか?」を理解し、習慣化することが極めて重要になる。

よって本書では「帰納法の頭の使い方」を丁寧にひもとく。また、単に帰納法の説明だけでなく、帰納法の限界を逆手にとって応用することで、これまでの常識とは異なる新しい可能性を見いだす方法についても解説する。(以下、省略)

「はじめに」や「まえがき」の中に書かれた「本書の構成」というパートは、すでにそのビジネス書の本文であることから「編集者がキャッチ―に仕立てる」ことはほとんどない。

言い換えれば、一番ストレートに「何が書いてあるか」がわかる部分なので、もしあなたが「ミスマッチ」を防ぐために慎重を期すなら、ビジネス書の「目次」だけでなく「はじめに」の部分に記載されている「本書の構成」も参考にしよう。

信頼性の視点

続いては「信頼性の視点」についての説明に移ろう。

内容に対する信頼性を確認するために、ぜひチェックして欲しいのは「著者の経歴」だ。ぜひ、あなたが読もうとしているジャンルについて「実績がある著者なのかどうか?」を確認しよう。

例えば、あなたが読もうとしているビジネス書がマーケティング系のビジネス書であれば「マーケティング分野での実務経験があるか?」「マーケティングの研究分野でアカデミックな実績があるか?」は、内容の信頼性を確認する上で参考になるだろう。

近年ではソーシャルメディアが浸透し、ぞくぞくと「Twitter有名人」「著名YouTuber」などソーシャルメディア出身の有名人が生まれている。このような有名人はフォロワー数やチャンネル登録者数がケタ違いに多いため、出版社がいわゆる「信者買い」を当てにして執筆依頼をしているケースがある。

もちろんすべてのソーシャルメディア有名人が悪いわけではないが、中には「専門外のことを書かされている」と思えるようなビジネス書もないではないので、もし著者がソーシャルメディア有名人の場合は、事前に「どのような内容のコンテンツを発信している人なのか?」をチェックしておくことをおすすめする。

レベルの視点

続いては「レベルの視点」だ。

どんなにあなたが求めている内容とビジネス書の内容がマッチしていても、そしてどんなにビジネス書の内容の信頼性が高くても、あなたが求めているレベルとビジネス書のレベルにミスマッチがあれば「最後まで読み切れなかった」「自分の身にならなかった」で終わってしまう。

そこでビジネス書を選ぶときには、次の4つをチェックしよう。

- 「専門用語」の多さ

- 「難解な用語」の多さ

- 「論理展開」の一貫性のなさ

- 「抽象度のレベル」の高さ

「専門用語」の多さ

もし選ぼうとしているビジネス書をチェックしてみて、あなたが知らない専門用語が多ければ、そのビジネス書は今のあなたにとって早すぎる。

よって、まずは専門用語の意味からやさしく説明してくれている初心者向けのビジネス書を選んだほうが無難だろう。

「難解な用語」の多さ

「難解な用語」が多いビジネス書も同様だ。

特にアカデミックな世界の著者に多いが「学問上の言葉の定義の厳密さ」を優先するあまり、論文のように難しい言葉を多用しているビジネス書が存在する。こちらも、はじめは避けたほうが無難だろう。

もう少しやさしいビジネス書を読み、ある程度の知識や考え方が身に付いた段階で「理論的・体系的に整理する」ために読むのが有効だ。

「論理展開」の一貫性のなさ

また「論理展開の一貫性のなさ」も事前にチェックしておこう。

特に複数の著者がオムニバス形式で書いているビジネス書は注意が必要だ。オムニバス形式のビジネス書は、著者ごとに「言葉の定義」や「論理」が微妙に異なるため、同じビジネス用語を使っていても、そのビジネス用語の解釈が微妙に異なる、みたいなことが生じがちだ。

知識が浅い段階で「論理が一貫してないビジネス書」を読んでしまうと「結局、何がどうなっているんだろう?」と、返って混乱してしまうことになる。

よって、必ずしも論理の一貫性が保たれていないビジネス書は「自分なりの論理」を形作った後に、視野を広げる段階で読むようにしよう。

「抽象度のレベル」の高さ

最後のチェック項目は「抽象度のレベルの高さ」だ。

「抽象度のレベル」とは「概念化の度合い」のことを指す。つまり「抽象度のレベルが高い」ということは「概念的なまま話が進む」という意味だ。

このブログをお読みの方の大半はビジネスパーソンのはずだ。

だとすれば、あなたにとって重要なのは「考え方(概念)」と「実例(具体)」の往復であり、まずは抽象レベルが高いビジネス書は避けて、考え方と実例がバランスよく描かれているビジネス書を選んだほうが良いだろう。

「抽象度のレベル」を把握するには、ビジネス書の真ん中付近を開いて、2-3ページほど立ち読みしてみるのが有効だ。それでおおよその「抽象度のレベル」はつかめるはずです。

なぜ「ビジネス書の真ん中付近」なのかというと、多くの場合、ビジネス書の前半は「なぜ、このビジネス書に描かれているテーマが重要なのか?」という「意義」が描かれることが多い。しかし「意義」は本筋の内容を読み進めてもらうための「導入」でしかないので、そこを読んでも「本筋の内容のレベル感」はわからない。

一方で、ビジネス書の後半は重要度が低く、場合によっては必要な文字数を埋めるための「余談」になってしまっているビジネス書も散見される。これらのことを踏まえると、ビジネス書の後半を読んだとしても、やはり「本筋の内容のレベル感」はわからないだろう。

このように考えていくと、ビジネス書で著者が最も伝えたい「本筋の内容」は「ビジネス書の真ん中付近」に記載されていることがわかる。よって「ビジネス書の抽象度のレベル」を把握するには、ビジネス書の真ん中付近を試し読みしてみるのがベストなのだ。

オンライン書店で本を選ぶ際の5つのステップ

ここまでは、

- Whyの視点:「何のためにビジネス書を読むのか?」を明確にする

- Whatの視点:「何について書かれたビジネス書を読むのか?」を明確にする

- Howの視点:「どのようにビジネス書を選べばいいか?」を理解する

という3つの視点で「役立つビジネス書の選び方」をお伝えしてきた。

これらの選び方は「”目次”をチェックする」「”はじめに”の中の”本書の構成”チェックする」など、どちらかと言えば「街の書店で、立ち読みができる」ことを前提とした選び方だ。

しかしオンライン書店の場合は、必ずしも「目次」や「はじめに」をあらかじめチェックできるとは限らない。

よって、ここからはオンライン書店派の読者のために、筆者がよくやっている「amazonでのビジネス書の選び方」をお伝えしよう。

オンライン書店派の方の多くは「ロジカルシンキングの本が欲しい」と思ったら、amazonの検索窓に「ロジカルシンキング」とキーワードを打ち込んでビジネス書を探すのではないだろうか?

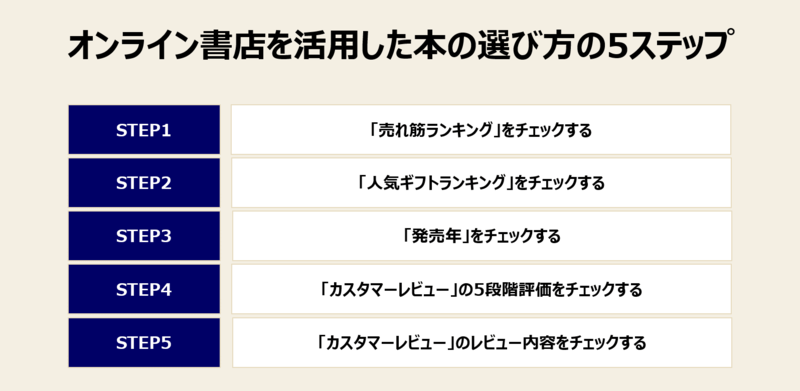

しかし筆者の場合は、次のようなステップでビジネス書を選ぶことが多い。

- ステップ1:「売れ筋ランキング」をチェックする

- ステップ2:「人気ギフトランキング」をチェックする

- ステップ3:「発売年」をチェックする

- ステップ4:「カスタマーレビュー」の5段階評価をチェックする

- ステップ5:「カスタマーレビュー」のレビュー内容をチェックする

以下、この5つのステップを説明していきましょう。

ステップ1:「売れ筋ランキング」をチェックする

筆者の場合、まずチェックするのが「ジャンル別のamazonランキング」だ。

例えば「ロジカルシンキング」の場合、amazonランキングを辿っていくと、次のように「ロジカルシンキングジャンル」の売れ筋ランキングに辿り着くことができる。

このページでは、ロジカルシンキングに関する書籍が「売れ筋順」に並んでいるので、まずは「どの本が売れているのか?」をチェックしておこう。

ステップ2:「人気ギフトランキング」をチェックする

しかしamazonの売れ筋ランキングは、そのまま鵜呑みにできない。なぜなら、必ずしも「売れている本=あなたにとっての良書」とは限らないからだ。

例えば、Twitter有名人やYouTuber、あるいは多くの会員を擁するサロンオーナーの方々が出しているビジネス書などは、いわゆる「信者買い」に支えられてランキング上位に来ている場合がある。

また、amazonの売れ筋ランキングは一時間ごとに更新されるので「たまたまその一時間に、瞬間風速で売れた」場合も上位にランキングされる場合がある。

そこで筆者は「売れ筋ランキング」だけでなく「人気ギフトランキング」にも目を通すようにしている。

amazonの「人気ギフトランキング」は、そのビジネス書がどれくらい「amazonのギフト設定で売れたか?」を集計し、ランキングしたものだ。こちらは一日ごとに更新されている。

筆者の経験上、amazonの「人気ギフトランキング」で上位にランキングされている書籍は、良書である確率が極めて高い。なぜなら、そのビジネス書が「ギフトとして売れている」ということは、

- わざわざ自分がお金を払ってでも、他人に薦めたいビジネス書

であることを意味するからだ。

「ビジネス書を人に薦める」という行為自体、少なからず薦めた本人には責任が伴うものだ。それに加えて「自腹を切ってでも」となれば、そのビジネス書が良書であることの真実味は、かなり高いと言えるだろう。

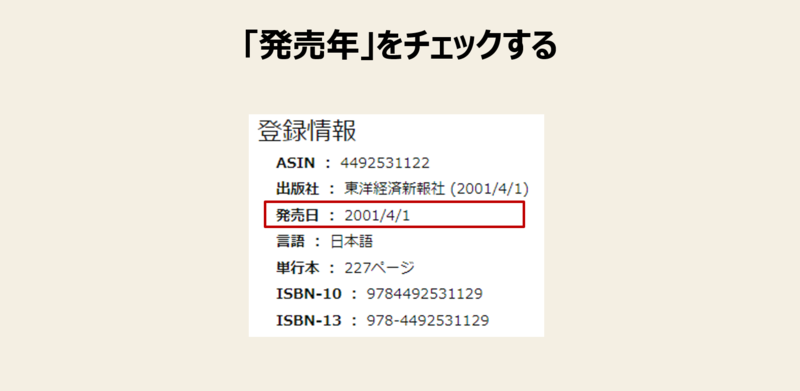

ステップ3:「発売年」をチェックする

さらに、筆者はそのビジネス書の書籍紹介ページを開いて「登録情報」の欄にある「発売年」もチェックしている。そして、できるだけ発売年から「年数が経っている」ビジネス書を選ぶようにしているのだ。

一般的には、最新の情報や知識が得られる「新刊」のほうに、つい目が向きがちだ。しかし、

- 現在の「売れ筋ランキング」の上位にランキングされていて

- かつ、現在の「人気ギフトランキング」の上位にもランキングされていて

- さらに「発売年」が古い

ということは、その時々で消費されてしまう「知識」ではなく、時代の評価に耐え、長年の時を経ても通用する普遍的な「視点」や「法則」が描かれていることを意味する。

発売年が古い書籍は、いわゆる「古典」と呼ばれるが、多くの有識者がこぞって「古典」を薦めるのは、このような理由があるからだ。

ステップ4:「カスタマーレビュー」の5段階評価をチェックする

「発売年」をチェックしたら、続いてカスタマーレビューをチェックしよう。

カスタマーレビューをチェックする際に、まず目に留まるのは五段階評価の総合得点だろう。あなたはは「4点以上なら合格」「3点台だと、やめとこうか悩む」というのが正直な感覚ではないだろうか?

しかし筆者の場合、5段階評価の総合得点はほとんど参考にしていない。さすがに3点台前半だと迷うが、筆者が重視しているのは総合得点ではなく「星5つと星1つが分散している度合い」だ。つまり「星5つ」と「星1つ」の両方が多いビジネス書を選ぶようにしているのだ。

「星5つ」と「星1つ」が分散しているということは、著者の視点や見解に対して「賛否両論がある」ということを意味する。これは「自分の中にはない、新たな視点を獲得する」という点では極めて好都合なのだ。

なぜなら、内容自体の賛否は別にして、そのビジネス書から「自分にはない視点」が得られれば、それは「自分にとって良書である」と言えるからだ。

ステップ5:「カスタマーレビュー」のレビュー内容をチェックする

最後は、カスタマーレビューのレビュー内容のチェックだ。筆者は、カスタマーレビューの種類を大きく分けて次の3つに分類している。

- 感情的レビュー

- 自己本位レビュー

- 客観的レビュー

1つ目の「感情的レビュー」とは、なんらかの理由でレビュワーが冷静さを失っており、極めて感情的な文章が綴られているレビューを指す。例えば、

- 「この本はゴミ。読むだけ時間の無駄」

- 「典型的な駄本。100円の価値もない」

- 「二度とこの著者の本は買いません!」

などが典型だ。

このようなレビューは、多くの場合「釣りタイトル」が原因で起こる。タイトルに期待してお金を払ったにもかかわらず「タイトルと内容が大きく違った」場合に、読者は「騙された」と憤りを感じ、感情的レビューを書いてしまうのだ。

もしあなたが選ぼうとしているビジネス書に感情的レビューが散見される場合には、「試し読み機能」を使って「目次をチェックする」「まえがき部分の“本書の構成”をチェックする」などをして「本当に自分が求めている内容が描かれているのか?」を確かめてみよう。

続いて2つ目は「自己本位レビュー」だ。

「自己本位レビュー」とは「レビューの読み手側の立場」に立つのではなく、あくまで「自分本位」で書かれているレビューのことを指す。例えば次のようなレビューが典型だ。

- 「目新しい内容は何もなかった」

- 「すでに知っていることばかり書いてあった」

- 「内容が薄い」

「目新しい内容は何もなかった」というレビューは「レビュアー本人にとっては」目新しい内容がなかったという意味であり、ほかの人にも当てはまるかどうかはわからない。目新しいかどうかは、人それぞれが持っている前提知識で変わるものだ。

レビューとは、本来「レビューを読む人の書籍選びに役立つ内容」である必要があるが、残念ながら上記のようなレビューは「レビューの読み手側の立場」に立っていない。よって、筆者の場合はほとんど参考にすることはない。

筆者が最も参考にするのは「客観的レビュー」だ。客観的レビューとは、書籍の内容に基づいて「こう役立てられそうだ」など、レビューの読み手側のメリット・デメリットを伝えてくれているレビューを指す。例えば、次のようなレビューコメントが典型だ。

- 「現場の生々しいリアルが描かれているので、実務の参考になる」

- 「理論が体系的にまとめられているので、行動の指針になる」

- 「具体的な事例が書かれていないので、イメージしづらい」

このように「書籍の内容」という「客観的事実」を評価しながら「こう役立てられそうだ」というアウトプットに言及されているレビューは大変ありがたく、大いに参考になる。

これらのように、カスタマーレビューの中身は玉石混交だ。

よって、ぜひ「感情的レビュー」「自己本位レビュー」「客観的レビュー」の分類を参考にしながら、あなたなりの「レビューコメントリテラシー」を高めて、より良いビジネス書選びにつなげていただきたい。

このブログから書籍化した本4冊

★ロジカルシンキングでは学べない「視点力」と「法則力」を身につける※無料のオーディオブック特典付

冒頭でも紹介したが、再度ここでも紹介させていただこう。

例え同じ本を読んだとしても、そこから得られる「学びの量」は、人によって何倍も変わる。そして、人は学びを通してしか成長できない以上、その差はやがて、あなたの職業人生すら大きく変えてしまうはずだ。

同じ本を読んでいるはずなのに、人によって「得られる学びの量」が何倍も変わってしまう。この差は、何から生まれるのだろうか?

それは、1冊の本から「知識」を得ようとするか「知識の"運用能力"」を得ようとするかの差だ。

多くの読書術の本は「多読」「速読」など「いかに効率的に知識を得るか?」をテーマにしている。しかし、どんなに効率的に知識を得たとしても、ただそれだけでは「知識の暗記」止まりになる。得られる学びはごくわずかだ。

一方で、読書を通して「知識の"運用能力"」を身につけることができれば「たった1つの知識」を複数の分野に応用し、何倍もの成果を生み出すことが可能になる。

本書「読書の方程式」は、ビジネス書を通して「どう知識の"運用能力"を身につけるか?」を解説した書籍だ。そのポイントは、ビジネス書から学び取る「視点」「法則」そして「抽象化」にある。

おかげさまで、本書は日経やThe21、STUDY HACKERなど多くのメディアに取り上げていただき、発売3か月で海外の翻訳出版も決定した。Amazonレビューでも、

- 「こんな風に自分を成長させる読み方があったのか!」

- 「読書術の本では、これまでで最も良い本」

- 「読書の概念が変わった」

など、ありがたい言葉を頂戴している。

もしあなたが「知識の"運用能力"」を身につけ、1つの事実から得られる「学びの量」を何倍にもしたいなら、ぜひ本書で紹介する読書法を実践して欲しい。

★「シャープな仮説を生み出す頭の使い方」を徹底解説

あらゆるビジネスは「仮説」こそが成否を握る。

なぜなら、仮説を生み出せなければ次の一手を見出しようがなく、検証のしようもなくなるからだ。つまり、ビジネスの成長は止まってしまうことになる。

しかし仮説思考の書籍の多くは、仮説思考の重要性は説くものの、肝心の「仮説思考の身につけ方」になると、

- 「センスが必要」

- 「経験の積み重ねが物を言う」

など「それを言ったらお終いよ」という結論で終わらせている書籍が多い。

しかし本書は、外資系コンサルティングファームと広告代理店を経験した筆者が「仮説思考に必要な頭の使い方の手順」を、豊富な事例とともに徹底解説している。よって、その手順通りに頭を使えば「センス」や「長年の経験」に頼ることなく、誰でも優れた仮説を導き出せるようになる。

おかげさまで本書は5版を重ね「読者が選ぶビジネス書グランプリ2021」にノミネートいただいた。NewsPicksやNIKKEI STYLE、lifehackerなど多くのメディアで取り上げていただき、中国や台湾、香港でも出版が決定している。

さらにAmazonレビューでも、

- 「ここ数年の仮説思考系の書籍で久々のヒット」

- 「自分オリジナルの武器にしていけそうな良書」

- 「一生もののスキルになるのは間違いない」

など有難い言葉を頂戴している。

もしあなたがシャープな仮説を導き出せるようになりたいなら、ぜひ本書を手にとってみて欲しい。

★8ジャンル57個の仕事術で「実践力」を身につける

どのようなビジネスも、実践が伴わなければ成果は出ない。しかし、いざ「実践力」を身につけようとしても、その分野は、

- 時間管理術

- 段取り術

- コミュニケーション術

- 資料作成術

- 会議術

- 学び術

- 思考術

- 発想術

しかし、本書「超効率ハック」は、8つの分野の仕事術の「重要ポイントだけ」を抜き出し、ギュッと1冊に凝縮した書籍だ。もちろん、学び術に関しても重要ポイントを解説している。

さらに、本書は「訓練や習慣化が必要な作業テクニック」ではなく「行動を変えるための頭の使い方」の解説に力を入れているため「頭のスイッチを切り替える」だけですぐに実践できるのも特色だ。

おかげさまで、本書を題材にしたSchooのオンライン授業では「思考法ジャンル」で人気ランキング1位を頂いた(139講座中)。また、lifehackerやOggiなど数多くのメディアで取り上げていただき、Kindleでは「オペレーションズ部門」でベストセラー1位を獲得している。

Amazonレビューでも、

- 「思考と行動の質を上げるヒントが盛りだくさん」

- 「読んでみると、頑張りどころを間違えてたことに気付かされる」

- 「仕事が速い人はこれをやってたんだな、ということがよくわかった」

など、ありがたい言葉を頂戴しており嬉しい限りだ。

もしあなたが「短時間で網羅的に仕事術を学びたい」「根本から仕事の生産性を高めたい」と感じているのなら、ぜひ手に取ってみて欲しい。

★ブランディングの理論と実践をつなぐ「ブランディングの教科書」

本書は、筆者の専門である「ブランディング」について解説した書籍だ。

ブランディングは、ややもすれば「デザインの話」「広告の話」「世界観の話」など、掴みどころのない抽象論に陥りがちだ。

しかしブランディングは「ブランド戦略」という言葉があるように、企業の成否を大きく左右する戦略のひとつだ。そして投資が伴う以上、一定の合理性と説明責任が求められる。決して、売上や利益から逃げてはならない。

本書は、つい「感覚論」に陥りがちな「ブランディング」に対して「論理的な納得性」と「直感的な腹落ち感」の両面を追求した書籍だ。

「論理」が理解できなければ、ブランディングを体系的に理解することできず、再現性を生むことができない。

そして「直感的な腹落ち感」がなければ、ブランディングを実務に落とせず、成果をもたらすことができない。

本書は、広告代理店&外資系コンサルティングファームで培った「生の知見」と「体系的な解説」を通して、ブランディングの理論を実践へとつなげて解説している。

おかげさまで、発売後1週間で、Amazon Kindle 【消費者主義カテゴリ】 ベストセラー1位を獲得している。

もし本書を手にとって頂ければ、ブランディングの専門用語はもちろん、実践の手順や実務の勘所が、一通り学べるはずだ。

その他の解説記事とおすすめ書籍

おすすめ記事

★ビジネススキルが身につくおすすめ記事

★思考力が身につくおすすめ記事

★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ記事

おすすめ書籍

★17のビジネス分野別おすすめ書籍

★ビジネススキルが身につくおすすめ書籍

★思考力が身につくおすすめ書籍

★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ書籍

終わりに

今後も、折に触れて「ロジカルで、かつ、直感的にわかる解説」を続けていくつもりだ。

しかし多忙につき、このブログは不定期の更新となる。

それでも、このブログに主旨に共感し、何かしらのヒントを得たいと思ってもらえるなら、ぜひこのブログに読者登録やTwitter、facebook登録をしてほしい。

k_birdがブログを更新した際には、あなたに通知が届くはずだ。