この記事に辿り着いたあなたなら「コンテクストとは何か?」あるいは「コンテクストをビジネスに活かす思考法」に関心があることだろう。

このブログ「Mission Driven Brand」は、外資系コンサルティングと広告代理店のキャリアを持つ筆者が、ビジネスの「できない、わからない」を解決するブログだ。

コンテクストとは「目に見える事実」の裏側にある「目に見えない背景」のことを指す。

情報のスピードが加速度的に増していくと、人は「情報に追いすがる」だけで精いっぱいとなり「意味合いを解釈する」ことに気が回らなくなる。これは、あなたも実感しつつあることだろう。

しかしそんな時代だからこそ、様々な情報を適切に解釈し、あなたオリジナルの「知恵」に変えることができれば、あなた自身の競争力になり得る。

よって、今回は情報の解釈に重要な役割を果たす「コンテクスト」について解説する。その内容は以下の通りだ。

- コンテクストとは何か?

- コンテクストのわかりやすい例とは?

- コンテクストはなぜ「情報の解釈」に重要なのか?

- コンテクストをビジネスに活かす方法とは?

- コンテクスト思考の身につけ方

もしあなたが情報化時代を生き抜き「情報から価値を見出す力」を身につけたいなら、今回の解説を最後までお読みいただきたい。

また、この記事の最後には、記事内で紹介した図版のスライド資料を用意しているので、ぜひ復習時に活用頂きたい。

- ★このブログから書籍化!可視化依存社会に「本質を見抜く力」を手に入れる

- コンテクストとは何か?

- コンテクストの例

- コンテクストの重要性

- コンテクストをビジネスに活かす思考法

- コンテクスト思考の身につけ方

- このブログから書籍化した本4冊

- その他の解説記事とおすすめ書籍

- 終わりに

- コンテクストとは|コンテクストの例とビジネスに活かす思考法|スライド資料

★このブログから書籍化!可視化依存社会に「本質を見抜く力」を手に入れる

インターネットの普及は、情報の流れを根本的に変え、変化のスピードを加速させた。

さらに生成AIの出現により大量のコンテンツが吐き出され、情報濁流はより速く、大きく、圧倒的になっていくはずだ。その先にあるのは、可視化された情報に振り回され「目に見えない本質」や「長期的な視点」が見逃されていく「可視化依存社会」だ。

KPIや数値データなどの「目に見える」情報に注意が奪われ「目に見えない」質的な側面や、背景にあるストーリーは軽視されていく。

コスパ意識を重視する風潮が一層強まる中で「考える」「暗中模索する」「試行錯誤する」といったプロセスは「無駄なもの」として煙たがられ、本質を探る姿勢は薄れていく。

短期的な結果を求めるあまり、問題の本質に向き合う時間を確保できず、解決策は表面的なものになる。短期目標が優先され、長期的な戦略は後回しにされる。

「可視化依存社会」とは、表面的な情報や短期的な指標ばかりに目が行き、深い洞察を見逃してしまう社会だ。

そんな可視化依存社会に突入するからこそ、必須となるスキルが「本質を見抜く力」だ。別の言い方をすれば、見えないものを見抜き、物事の核心に辿り着くスキルともいえる。

「本質を見抜く力」を身に付けることができれば、表面的なものに振り回されず、その本質を捉え、シンプルに捉えることができるようになる。迷いやリスクに悩まされる時間が減り、決断に自信を持てるようにもなるはずだ。

「真の価値」は、見えないものにこそ宿る。それを見抜く力こそが「本質を見抜く力」だ。

本書では「可視化依存社会」を生き抜くために、本質を見抜く力を磨く具体的なアプローチを紹介する。

コンテクストとは何か?

コンテクストとは何か?を理解するために、例を使って解説しよう。

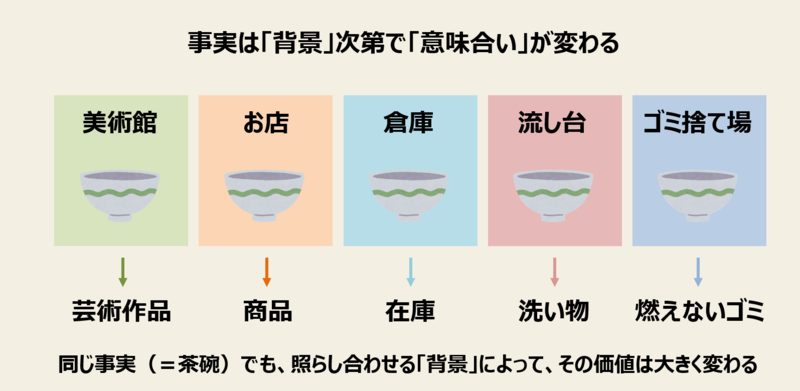

今、あなたの目の前に「茶碗」があったとする。

その茶碗が美術館に飾られていれば「芸術作品」という意味合いを持つだろう。

しかし、もしその茶碗がお店に置かれていれば「商品」という意味合いを持ち、倉庫に置かれていれば「在庫」という意味合いを持つ。

台所の流し台に置かれていれば「洗い物」という意味合いであり、ゴミ捨て場に置かれていれば「燃えないゴミ」という意味合いとなる。

ここから言えるのは、例え同じ事実(=茶碗)でも、照らし合わせる「背景」によって、その意味は大きく変わってしまうことだ。

このことを整理すると、

- 事実:茶碗

- 背景:美術館

- 意味:芸術作品

であり、背景が「ゴミ捨て場」に置き換わると、

- 事実:茶碗

- 背景:ゴミ捨て場

- 意味:燃えないゴミ

となる。そして、この背景こそが「コンテクスト」だ。

辞書的には、コンテクストは「背景」「文脈」「前後関係」などと解説されることが多いが、このブログの筆者であるk_birdは「コンテクスト」を以下のように定義している。

コンテクストの例

コンテクストの意味が理解できたら、よりコンテクストのわかりやすい例で理解を深めよう。

突然の質問で恐縮だが、あなたは以下の画像を何だとお思いだろうか?

この画像を見て、あなたは直感的に「リンゴの画像である」と認識したはずだ。これは目に見える「事実」であり、ビジネスの世界では「コンテンツ」と呼ばれる。

それでは、次の画像をご覧いただこう。

1番目の画像は単なる「リンゴ」だったが、2番目の画像を見てあなたは「このリンゴは盗んだものである」という「背景」を知ったことになる。そして「背景」を知ることによって、あなたの認識は「このリンゴ=盗品」に変わったはずだ。

しかし注意してもらいたいのは「リンゴの画像」という「目に見える事実」は何も変わっていないことだ。変わったのは「リンゴの画像」という「コンテンツ」ではなく、その「背景(=コンテクスト)」であり、その結果、リンゴに対するあなたの認識は「盗品」に変わったことになる。

更に続いて、以下の画像をご覧いただきたい。

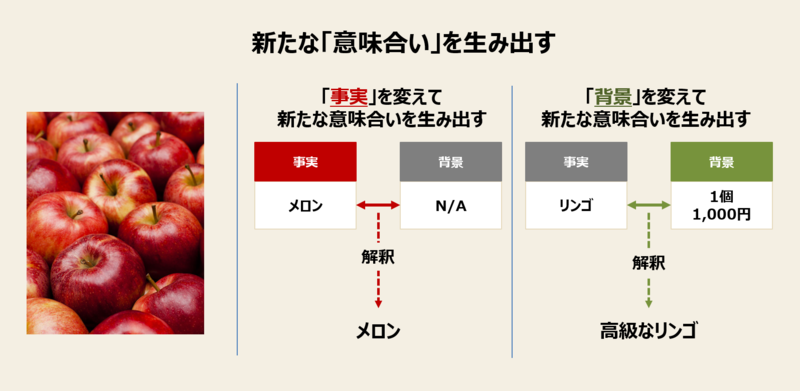

こちらも「このリンゴは、1個1,000円のリンゴである」という「背景」を知ったことで、あなたの認識は「このリンゴ=高級品」に変わったはずだ。しかし、やはり「リンゴの画像」というコンテンツ自体は、何ら変化はしていない。

これを先ほどのフレームワークに当てはめてみよう。

盗品のリンゴ

- 事実:リンゴの画像

- 背景:盗んだ

- 意味=盗品のリンゴ

高級なリンゴ

- 事実:リンゴの画像

- 背景:高価(1,000円)

- 意味=高級なリンゴ

重要なので再度強調するが「リンゴの画像」自体は変化していない。変わったのは「背景(=コンテクスト)」であり、背景が変わったことでリンゴの画像の解釈は「盗品」から「高級品」へと変わったことに気が付けるはずだ。

コンテクストの重要性

ここまでリンゴの画像の例で説明してきたように「事実(=コンテンツ)」は変わらなくても「背景(=コンテクスト)」が変わることで「意味合い」が変わることがある。

そして「意味合い」が変われば、事実そのものは変わっていないにもかかわらず、事実の価値(盗品→高級)は大きく変わってしまうことに気が付けるはずだ。これこそがコンテクストの威力だ。

重要なので繰り返すが、あらゆる物事は、

- 目に見える事実(=コンテンツ)

- 目に見えない背景(=コンテクスト)

の2つの側面に分けて考えることができる。

そして「事実」は、照らし合わせる「背景」次第で、その「意味合い」は変わる。だとすれば、もしあなたが「事実」だけでなく「背景(=コンテクスト)」という視点も持てれば、新たな意味合いを生み出したいときに、

- 事実を変えることで、新たな意味合いを生み出す

という選択肢だけでなく、

- 照らし合わせる背景(=コンテクスト)を変えることで、新たな意味合いを生み出す

という選択肢も持てるようになる。

このことを理解するために、続いてはコンテクストをビジネスに活かす思考法を、例を交えて解説しよう。

コンテクストをビジネスに活かす思考法

コンテクストをビジネスに活かす思考法-1:マーケティングに活かす例

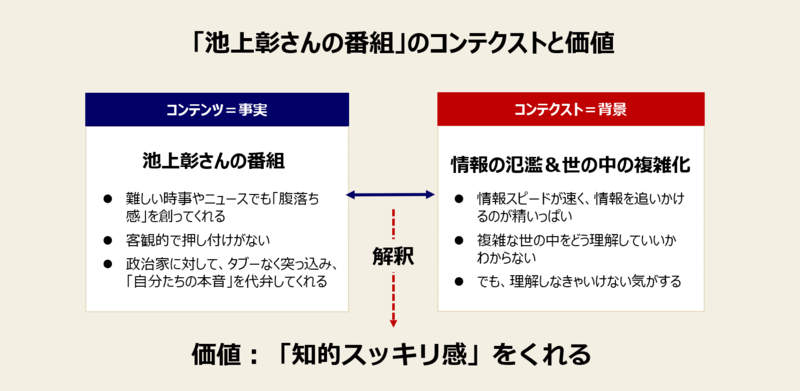

例えばあなたがTV番組をご覧になっていて、池上彰さんの番組が始まったとしよう。池上彰さんの番組はどれも高視聴率で知られるが、池上彰さんの番組自体は「コンテンツ」だ。

そして、もし仮に「池上彰さんの番組」に、以下のような特徴が見い出せたとしよう。

- 難しいニュースをわかりやすく解説する

ここで、物事には、

- 目に見える事実(=コンテンツ)

- 目に見えない背景(=コンテクスト)

という2つの側面があったことを思い出してほしい。

「池上彰さんの番組」自体はコンテンツだ。しかし、そのコンテンツが高視聴率をたたき出している以上、そのコンテンツが社会に受け入れられる「背景」が存在しているはずだ。

そして「事実」と「背景」が掛け合わさって初めて「池上彰さんの番組の価値」が決まっていると考えることができる。

k_birdなりに「池上彰さんの番組が受け入れられる背景」を考えてみると、以下の通りとなる。

- 情報の氾濫

- 世の中の複雑化

そして「池上彰さんの番組」というコンテンツを、上記の「背景(=コンテクスト)」に照らし合わせると、池上彰さんの番組の価値(=意味合い)は次のように考えることができる。

これらの「コンテンツ(=事実)とコンテクスト(=背景)の関係」を整理すると、下記の通りだ。

冒頭でも解説した通り、現在は様々な情報が溢れ複雑化している。そのような状況の中で、もしあなたが池上彰さんの番組に対して、

- 事実:難しいニュースをわかりやすく解説する

- 背景:情報の氾濫&世の中の複雑化

- 意味合い:知的スッキリ感が得られる

と考えたなら、次は「本当にそうか?」「ほかに当てはまるものはないか?」を検証してみよう。例えば、

- 世界一受けたい授業:日本テレビ

- 林先生が驚く初耳学:TBSテレビ

- ホンマでっか!?TV:フジテレビ

などは「知的スッキリ感が得られる」番組であり「知的スッキリ感」という価値は、幅広く受け入れられやすいと考えることができる。

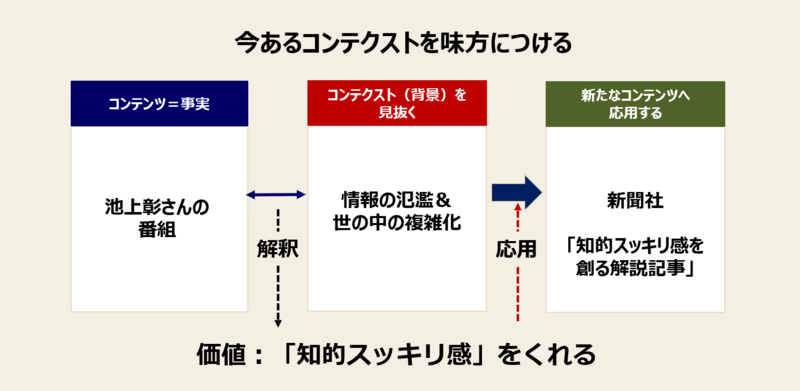

このことが検証できたら、続いては「知的スッキリ感」という価値を「自社のビジネスにに活かし、応用することはできないか?」を考えてみよう。

もしあなたが新聞社の人間なら、情報洪水に埋もれてしまう時事ニュースだけでなく「知的スッキリ感をもたらす解説記事」を充実させることができないだろうか?

あるいは、もしあなたがネットメディアの人間なら「新しさ」を追いかけるトレンド記事だけでなく「知的スッキリ感をもたらす特集記事」を充実させることができないだろうか?

このように、もしあなたが様々な「事実」から、その背景にある「コンテクスト」を読み解き、その間に存在する「価値」を見抜くことができれば、様々なビジネスに応用することができるようになるはずだ。

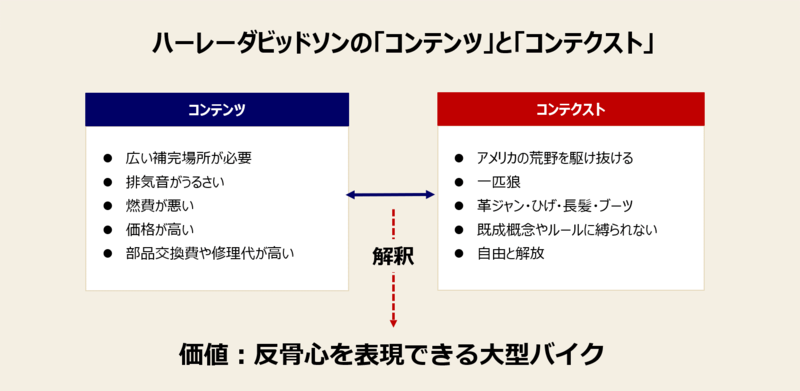

コンテクストをビジネスに活かす思考法-2:ブランディングに活かす例

あなたが大型バイクのマーケティング担当者だったとしよう。あなたが担当している大型バイクの特徴は下記の通りだ。

- 大型のバイクであるため、広い保管場所を用意しなければならない。

- 排気音がうるさく、近所から苦情が来やすい。

- 燃費が悪い。

- 1台250万円以上する。

- 壊れた場合の部品交換費や修理代も高い。

この事実だけを見れば、あなたはマーケティング担当者として頭を抱えることになるはずだ。

しかしこのような悪条件にも関わらず、コンテクストを巧みに操ることで100年以上も売れ続けている大型バイクが存在する。聡明なあなたならすでにお気づきだと思うが「ハーレーダビッドソン」だ。

ハーレーダビッドソンは、事実だけを見れば、多くの人にとって扱いずらく「いいとこ無し」のバイクだ。しかしハーレーは「コンテクスト」をうまくデザインし、味方につけることで強いブランドを築き上げた事例だ。

ハーレーダビッドソンの「コンテンツ(=実体)」と「コンテクスト(=背景)」の関係を整理すると、下記の図の通りとなる。

ハーレーダビッドソンは事実だけを見れば「いいとこ無しの大型バイク」でしかない。しかしその事実に対して

- アメリカの荒野を駆け抜ける大型バイク

- 一匹狼のための大型バイク

- 革ジャン・ひげ・長髪・ブーツが似合う大型バイク

- 既成概念やルールに縛られない価値観を象徴した大型バイク

- 自由と解放を表現する大型バイク

などの背景(=コンテクスト)を付け加え、社会に浸透させることによって「反骨心を表現できる大型バイク」という意味合い(=ブランド価値)を生み出している。整理すると以下の通りだ。

- 事実:燃費が悪く、排気音が迷惑な大型バイク

- 背景:自由・解放・一匹狼

- 意味合い:反骨心を表現できる大型バイク

先ほどの、

- 大型のバイクであるため、広い保管場所を用意しなければならない。

- 排気音がうるさく、近所から苦情が来やすい。

- 燃費が悪い。

- 1台250万円以上する。

- 壊れた場合の部品交換費や修理代も高い。

などは、事実の視点だけで見ると「いいとこ無し」に思える。しかし、

- アメリカの荒野を駆け抜ける

- 一匹狼

- 革ジャン・ひげ・長髪・ブーツ

- 既成概念やルールに縛られない

- 自由と解放

などの背景(=コンテクスト)と照らし合わせることで「排気音のうるささ」「燃費の悪さ」などを「反骨心を表現するハーレーらしい個性」という価値に転換できた例だ。

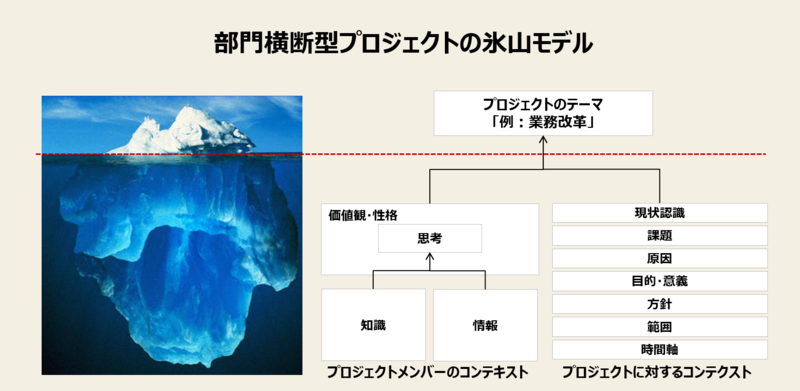

コンテクストをビジネスに活かす思考法-3:プロジェクトマネジメントに活かす例

あなたがビジネスパーソンなら、何らかの形で「部門横断型プロジェクト」や「企業横断プロジェクト」に参画した経験はお有りのことだろう。

しかし「プロジェクトを成功させたい」という想いは同じでも、なぜだかわからないが進捗が進まなかったり、最悪「炎上」したりすることは、横断型プロジェクトの「あるある」だ。

しかし、もしあなたが「コンテクストを捉える力」を鍛えることができれば、プロジェクトの「炎上」や「紛糾」を未然に防ぐことが可能になる。なぜならプロジェクトが頓挫する原因は、その多くが「プロジェクトメンバー間のコンテクストが共有されていない」ことに起因するからだ。

そのことを理解するために、まずは以下の図をご覧いただきたい。あなたもどこかで見たことがあるであろう「氷山モデル」だ。

通常「横断型プロジェクト」の場合、企業上層部からプロジェクトのテーマを与えられ、異なる部門や企業からメンバーが集められることが多い。

これを「コンテンツ⇔コンテクスト」の関係に当てはめれば「プロジェクトテーマ」がコンテンツに当たる。招集されたメンバーは、プロジェクトのテーマに関しては、100%理解していることが多い。

しかし、氷山モデルの下側にあるコンテクスト(=プロジェクトの背景)は「全く」といっていいほど共有されていないことが多い。そして「コンテクストが共有されていないこと」がプロジェクト炎上のリスクを抱えることになる。

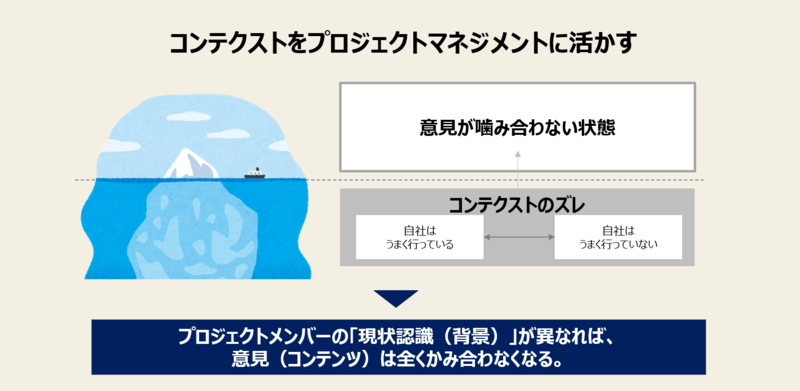

例えば、プロジェクトメンバーの「現状認識」が異なれば、意見は全くかみ合わなくなる。

あるメンバーが「自社はうまく行っている」という現状認識(=コンテクスト)を持っていれば「さらに成長を加速させるには?」という視点で投資を加速させる発言が多くなるだろう。

しかし別のメンバーの現状認識(=コンテクスト)が「うまく行っていない」という認識なら「うまく行っていない根本原因の把握」に関する発言が多くなるはずだ。

そしてメンバー間の「コンテクスト(=現状認識)」が異なる以上、それぞれの意見は延々とかみ合わない。そしてお互いに「どのようなコンテクスト(=現状認識)に立った発言か?」にまで想いが至らないため、互いが主張を譲らぬまま議論は平行線を辿る。

これは先ほどの「リンゴ」の例でいえば、片方は「このリンゴは盗品だ」という前提で発言し、もう片方は「このリンゴは高級品だ」という前提で発言しているのと同じだ。これでは議論がかみ合いようがない。

このように、2者間のコンテクスト(=背景)が異なれば、コンテンツ(=互いの意見)がかみ合うことは「絶対に」ない。

もしこのような状況にあなたが陥ったら、あなたがしなければいけないのは氷山の上にある「ディスカッション(=コンテンツの意見交換)」ではなく、氷山の下にある「コンテクスト(=背景)」のすり合わせだ。

もしあなたが「コンテクストの重要性」を理解し、プロジェクトの開始タイミングで「互いのコンテクストを合わせる」ことに時間を費やすことができれば、初めは時間がかかるが、その後のプロジェクトの進捗はスムーズに進むはずだ。

コンテクスト思考の身につけ方

最後に「コンテクスト思考の身につけ方」について解説しよう。

ここまでお読みになればお察しの通り「事実」は目に見えるものだが「背景(=コンテクスト)」は目に見えないものだ。

よって、いきなり「コンテクスト」を捉えようとするより、まずは事実を捉えてから、その背景にある「コンテクスト」を捉えるという手順を踏むのが近道となる。

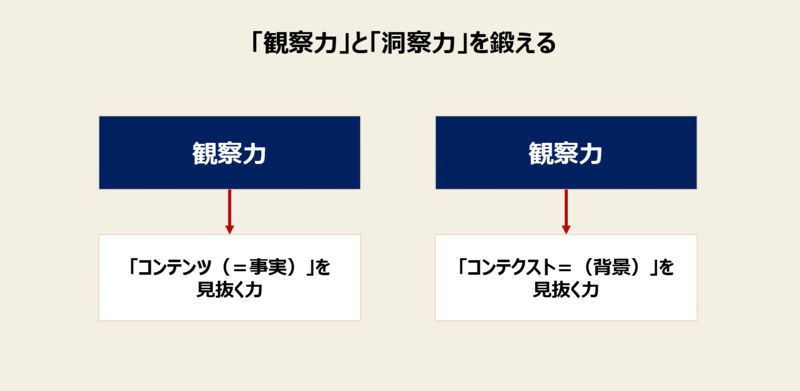

コンテクスト思考の身につけ方-1:観察力と洞察力を鍛える

冒頭で解説したように、現在は様々な情報が湯水のように氾濫している時代だ。このような玉石混交の情報洪水の中から、どのような事実に注意を払い、その背景(=コンテクスト)を見抜くかは「観察力」や「洞察力」の差に負うところが大きい。

観察力とは「事実を、客観的に注意深く見る力」であり、主に「コンテンツ」を見極める力だ。

一方で洞察力とは「目に見えるものを手掛かりに、その奥底にある背景を見抜く力」であり「コンテクスト」を見抜く際に必須の能力となる。

これらの「観察力」と「洞察力」に関しては、下記の記事で詳細に解説しているので、ぜひご覧いただきたい。

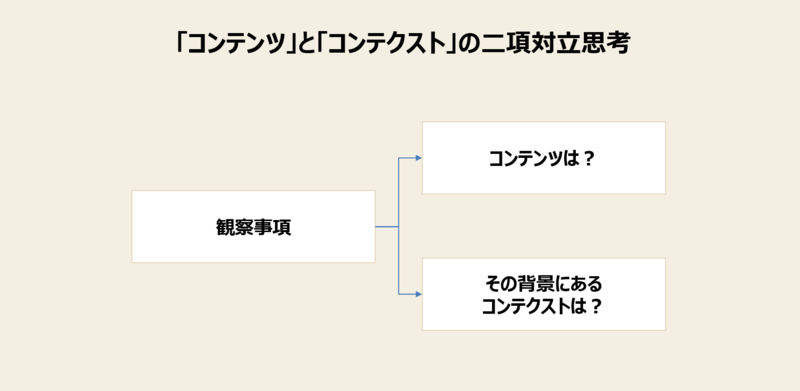

コンテクスト思考の身につけ方-2:二項対立で考える習慣をつける

背景(=コンテクスト)を捉える力は、頭の中で習慣化・定着化して初めて「当たり前に使いこなせる」ようになる。ただ「理解した」だけでは、いざというタイミングで「コンテクスト」にまで思考が至らなくなる。

そこでお薦めしたいのが、一定期間の間(3カ月程度)、目の前にあるあらゆる事実に対して、その背景にある「コンテクスト」を二項対立で考えてみる習慣だ。もしあなたがロジカルシンキングを理解しているなら、以下のような簡単なロジックツリーを頭の中に描いておくとよい。

もしあなたが気になる物事を目にしたら、上記のロジックツリーを頭に思い浮かべよう。物事には、必ず「事実」と「背景(=コンテクスト)」の2つの側面があり、背景(=コンテクスト)が事実の意味合いに少なからず影響を与えている。

もしあなたが「事実」と「その背景(=コンテクスト)」を二項対立で考える習慣が身につけば、あなたがこれまで見ていた「事実の世界」とは比べ物にならないくらい広い視野で物事を見ることができるようになるはずだ。

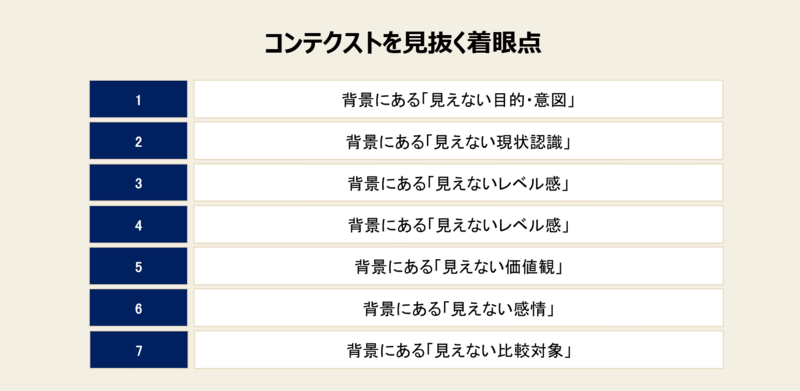

コンテクスト思考の身につけ方-3:コンテクストを見抜く

裏側にある背景(=コンテクスト)は、事実のように明示的に目に見えるわけではない。よって、目に見える事実を手掛かりに、背景(=コンテクスト)を「見抜く」する必要がある。

ここでは「コンテクストを見抜く」上で役立つ着眼点をリスト形式で7つほど紹介しよう。

コンテクストを見抜く着眼点-1:背景にある「見えない目的・意図」

まずは「見えない目的・意図」だ。

例えば「広告宣伝」は「長期的に強いブランドを創るためにやる」のか「直近の売上を最大化するためにやる」のか、その背景(=コンテクスト)次第で広告宣伝の在り方やKPI設定は変わる。

コンテクストを見抜く着眼点-2:背景にある「見えない現状認識」

続いて「見えない現状認識」だ。

例えば「売上目標1,000億円」という事実に対して、売上高推移が上昇基調なのか?下降基調なのか?というコンテクスト(=現状認識)によって「売上目標1,000億円」が持つ意味合いは大きく変わる。

コンテクストを見抜く着眼点-3:背景にある「見えないレベル感」

抽象度・具体度の「レベル感」もコンテクストを見抜く上で重要な要素だ。

例えば「売上会議」はコンテンツだが、その売上会議が「中長期的な戦略レベルの話」なのか?「足元の売上数値レベルの話」なのか?という背景(=コンテクスト)によって、適切な発言内容は変わる。

コンテクストを見抜く着眼点-4:背景にある「見えない関係性」

「見えない関係性」もまた、コンテクストを見抜く上で必須の視点だ。

例えば「提案書」というコンテンツも「提出する相手が現場担当者」なのか「提出する相手が経営層クラス」なのか、関係性のコンテクストによって提案書の中身は変わる。

コンテクストを見抜く着眼点-5:背景にある「見えない価値観」

かつてバブル時代は「24時間、戦えますか?」というモーレツ社員が重宝される時代だったが、現在は「働き方改革」が叫ばれ「生産性の高い社員」が重視される時代だ。

このように「働き方」というコンテンツは変わらないが、コンテクスト(=見えない価値観)の変化によって、正しい働き方の在りようは180度変わる。

コンテクストを見抜く着眼点-6:背景にある「見えない感情」

芸能人の浮気報道があると、その芸能人に対する感情は一夜にして変わることがある。

昨日と今日でその芸能人自体(=コンテンツ)が変わったわけではないが「その芸能人に対する感情」というコンテクストは大きく変わる。

このように、実体は変わらなくでも「取り巻く感情」というコンテクストが変わることで、物事の価値が大きく変わることがある。これはビッグデータ(=コンテンツ)と、その背景にある消費者心理や感情(=コンテクスト)にも当てはまる。

コンテクストを見抜く着眼点-7:背景にある「見えない比較対象」

コンテンツは同じでも「何と比較しているのか?」というコンテクストが変わることで、主張が変わることがある。

例えばあなたが「前年比」というコンテクストで売上達成を喜んでいても、あなたの上司は「予算比」というコンテクストで捉え、不満を感じているかもしれない。

このように「比較対象」というコンテクストの違いによって、物事の結論が大きく変わりうることも理解しておこう。

このブログから書籍化した本4冊

★このブログから書籍化!「シャープな仮説を生み出す頭の使い方」を徹底解説

あらゆるビジネスは「仮説」こそが成否を握る。

なぜなら、仮説を生み出せなければ次の一手を見出しようがなく、検証のしようもなくなるからだ。つまり、ビジネスの成長は止まってしまうことになる。

しかし仮説思考の書籍の多くは、仮説思考の重要性は説くものの、肝心の「仮説思考の身につけ方」になると、

- 「センスが必要」

- 「経験の積み重ねが物を言う」

など「それを言ったらお終いよ」という結論で終わらせている書籍が多い。

しかし本書は「仮説思考に必要な頭の使い方の手順」を、豊富な事例とともに徹底解説している。よって、その手順通りに頭を使えば「センス」や「長年の経験」に頼ることなく、誰でも優れた仮説を導き出せるようになる。

おかげさまで本書は5版を重ね「読者が選ぶビジネス書グランプリ2021」にノミネートいただいた。NewsPicksやNIKKEI STYLE、lifehackerなど多くのメディアで取り上げていただき、中国や台湾、香港でも出版が決定している。

さらにAmazonレビューでも、

- 「ここ数年の仮説思考系の書籍で久々のヒット」

- 「自分オリジナルの武器にしていけそうな良書」

- 「一生もののスキルになるのは間違いない」

など有難い言葉を頂戴している。

もしあなたがシャープな仮説を導き出せるようになりたいなら、ぜひ本書を手にとってみて欲しい。

★このブログから書籍化!ロジックツリーに必要な「視点力」と「論理力」を手に入れる

外資系コンサルティングファームにいた経験から、ロジックツリーはコンサルティング実務で最もよく使うフレームワークだと断言できる。

一方で、ロジックツリーは他のフレームワークと比べてケタ違いに使いこなすのが難しいフレームワークでもある。

PEST分析や3C分析などのフレームワークはあらかじめ「〇〇について考える」という「視点」が提供されているが、ロジックツリーの場合、目の前にあるのは「ツリー状の空欄」だけ。「何について考えるのか?」という視点自体を、自分の頭の中で生み出さなければならない。

このように、ロジックツリーが難易度の高いフレームワークであるにも関わらず、多くのロジカルシンキング本やフレームワーク本では「数あるフレームワークの1つ」として片手間に紹介されているだけで、豆知識として身についても、実践で使いこなせるようにはならない。

ロジックツリーは「ロジック」という言葉が含まれていることから「論理的思考」の文脈で語られがちだ。しかし、ロジックツリーをうまく使いこなす上で最も重要なポイントは、

- そもそも、何について考えるべきなのか?

- どのような「視点(切り口)」でツリー状に分解していくべきなのか?

などの「視点」のほうであり「視点力」を身に付けなければ、ロジックツリーを自由自在に扱えるようにならない。

本書はロジックツリーに特化した書籍として「視点力+論理力」の使いこなし方も含めて徹底解説している。

本書を手に取っていただければ、あなたは「論理力」だけでなく「視点力」を活かして「次々に創造的な仮説を生み出す力」を手に入れることができるようになるはずだ。

★このブログから書籍化!人材難を突破する「パーパスブランディングの教科書」

「求人広告を出しても、年々応募者が減っている」「 内定を出しても、条件面で大手や競合に競り負け、辞退が相次ぐ」「従業員のエンゲージメントが上がず、離職が相次ぐ」…。

あなたの会社も、このような状況に陥ってはいないだろうか?

人材難の時代に突入したいま、採用難や組織の停滞は一時的な問題ではない。日本の労働人口は減少し続けており、先送りすれば状況は悪化する一方だ。待遇改善や制度改革といった「小手先の対策」だけでは、もはや限界に達している。

本書は、こうした課題に対する根本的な解決策として、「パーパスブランディング」を解説した書籍だ。パーパスブランディングは「自社の社会的存在価値」や「創り上げたい社会像」を明確にし、それを社内外に伝えることで、指名で選ばれる存在にしていく取り組みを指す。

本書の執筆陣は、ある時は広告代理店のストラテジックプランナーとして、またある時は外資系コンサルティングファームのコンサルタントとして、数多くの企業が採用・組織・ブランディングの現場で苦しむ姿を見てきた。

そこで痛感したのは、「パーパス」や「ブランディング」という言葉が、ふわっとした理念や耳当たりの良いスローガンにとどまり、実効性を伴わないケースがあまりにも多いという現実だ。

「理論」がなければ、パーパスブランディングは体系化できず再現性を生まない。「実践」がなければ、企業に成果をもたらすことはできない。

本書は、その両者をつなぐ“教科書”として、採用・組織・経営・マーケティングに横断的な効果をもたらすパーパスブランディングの実行手順を示している。その内容は以下の通りだ。

- パーパスブランディングとは何か?

- 今なぜパーパスブランディングなのか?

- Brand PRISM ― パーパス策定・再解釈のフレームワーク

- ビジュアルアイデンティティ

- インナーブランディング

- パーパス採用ブランディング

- ESG・サステナビリティ統合

- アウターブランディング

もし、あなたがこれらに課題を感じているなら、ぜひAmazonのページで本書の目次をチェックしていただきたい。

また、kindle Unlimitedを契約されている方は無償で手に入れることができるので、気軽に手に取っていただきたい。

★このブログから書籍化!ブランディングを学びたい方へ「ブランディングの教科書」

「ブランディング」は捉えどころがなく、なかなか一歩を踏み出せない。あなたはこのような状況に陥ってはいないだろうか?

本書の執筆陣は、ある時は広告代理店のストラテジックプランナーとして、ある時は、外資系コンサルティングファームのコンサルタントとして、クライアントの実務担当者が悪戦苦闘する姿を見てきた。

「ブランディング」は、その本質を理解しないまま実行に移そうとすると、的を射ない小手先の手法を延々と繰り出すことになりがちだ。結果、やみくもに予算を消化したまま、成果が出ない事態に陥ってしまう…。

そのような事態を1件でも減らしたい。そう考えたのが本書を執筆した理由だ。

ブランディングの本は、どれも「ブランドのらしさ」「ブランドの世界観」など「ふわっと」した話になりがちだ。そして「ふわっ」とした話になればなるほど抽象的かつ曖昧な概念論になってしまい、企業組織の中で通すことが難しくなる。

本書は、外資系コンサルティングファームと広告会社で培った「生の知見」をふんだんに盛り込みつつ、つい「抽象論」に陥りがちな「ブランディング」に対して「論理的な納得性」と「直感的な腹落ち感」の両面を追求した書籍だ。

本書のタイトルは「ブランディングの教科書-ブランド戦略の理論と実践」だ。

「理論」が理解できなければ、ブランディングを体系化できず、ビジネスに再現性を生むことができない。そして「実践」が理解できなければ、ビジネスに成果をもたらすことができない。

本書は、ブランディングの理論と実践をつなぐ「ブランディングの教科書」として、ブランド戦略の再現性と成果を目指した書籍だ。

おかげさまで、本書はAmazon kindle売れ筋ランキング「消費者主義」ジャンルでベストセラー1位を獲得し、Amazonレビューでも、

- 「ふわっとしたブランディングの本が多い中で、異彩を放っている」

- 「事例も多いので実践のイメージが湧きやすい」

- 「海外企業の事例ばかりが紹介されている輸入本だとピンとこない、という方にお薦め」

など、ありがたい言葉を頂いている。

- クッキー規制によりデジタルマーケティングでCTRやCVRが頭打ち。CPAは下がるどころか、少しずつ上昇傾向ですらある。

- 矢継ぎ早に新商品を繰り出してもすぐに競合に追い付かれ、差別化ができない。商品開発サイクルは更に早まり、自転車操業状態になっている。

- 「自社にはブランディングが必要だ」と理解はしているが、概念が抽象的過ぎて、どう周囲を巻き込んでいいかがわからない。

もし、あなたがこれらに当てはまるなら、ぜひAmazonのページで本書の目次をチェックしていただきたい。つい感覚論になりがちな「ブランディング」に対して、

- なぜ、そうなのか?

- どう、ビジネスに役立つのか?

- 何をすればいいのか?

を徹底して解説しているので、あなたのお役に立てるはずだ。

また、kindle Unlimitedを契約されている方は無償で手に入れることができるので、気軽に手に取っていただきたい。

その他の解説記事とおすすめ書籍

おすすめ記事

★思考力が身につくおすすめ記事

★ビジネススキルが身につくおすすめ記事

★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ記事

おすすめ書籍

★17のビジネス分野別おすすめ書籍

★思考力が身につくおすすめ書籍

★ビジネススキルが身につくおすすめ書籍

★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ書籍

終わりに

今後も、折に触れて「あなたをブランドにする思考法」の解説を続けていくつもりだ。

しかし多忙につき、このブログは不定期の更新となる。

それでも、このブログに主旨に共感し、何かしらのヒントを得たいと思ってもらえるなら、ぜひこのブログに読者登録やTwitter、facebook登録をしてほしい。

k_birdがブログを更新した際には、あなたに通知が届くはずだ。