この記事に辿り着いたあなたなら、何らかの理由で「視座とは何か?」あるいは「視座を養う方法」に関心があることだろう。

このブログ「Mission Driven Brand」は、外資系コンサルティングと広告代理店のキャリアを持つ筆者が、ビジネスの「できない、わからない」を解決するブログだ。

ビジネスの世界では「ロジカルシンキングが重要だ」と叫ばれて久しい。

ロジカルシンキングは極めて合理的に思えるが、一方で致命的な限界もある。それは「適切な推論の仕方」は教えてくれても「適切な前提の置き方」は教えてくれないことだ。

そして「前提の置き方」が変われば「推論の働かせ方」が変わり「推論の働かせ方」が変われば「結論」も変わってしまうのがロジカルシンキングだ。

これをポジティブに捉え直せば「前提の置き方」を自由自在に変えることができれば、これまでとは全く違う可能性を見出すことができるともいえる。

その際に欠かすことができないのが「視座力」だ。

よく「イノベーションとは常識を覆し、新たな常識を創り出すことである」といわれるが「自由自在に視座を変える力」は、時にあなたの「常識(=置いている前提)」を覆し、新たなアイデアやイノベーションの源になる。

よって、今回は「視座」について解説する。その内容は以下の通りだ。

- 「視座」とは何か?

- 「視座」を高めるメリットとは

- 「視座」を変えるメリットとは

- 「視座」を養う5つの方法

もしあなたが「視座を変えたい」「視座を広げたい」考えているのなら、今回の記事を「自分の視座のチェックリスト」として活用いただきたい。そうすれば「あなたが見る景色」は格段に広がるはずだ。

また、この記事の最後には、記事内で紹介した図版のスライド資料を用意しているので、ぜひ復習時に活用頂きたい。

★このブログから書籍化!可視化依存社会に「本質を見抜く力」を手に入れる

インターネットの普及は、情報の流れを根本的に変え、変化のスピードを加速させた。

さらに生成AIの出現により大量のコンテンツが吐き出され、情報濁流はより速く、大きく、圧倒的になっていくはずだ。その先にあるのは、可視化された情報に振り回され「目に見えない本質」や「長期的な視点」が見逃されていく「可視化依存社会」だ。

KPIや数値データなどの「目に見える」情報に注意が奪われ「目に見えない」質的な側面や、背景にあるストーリーは軽視されていく。

コスパ意識を重視する風潮が一層強まる中で「考える」「暗中模索する」「試行錯誤する」といったプロセスは「無駄なもの」として煙たがられ、本質を探る姿勢は薄れていく。

短期的な結果を求めるあまり、問題の本質に向き合う時間を確保できず、解決策は表面的なものになる。短期目標が優先され、長期的な戦略は後回しにされる。

「可視化依存社会」とは、表面的な情報や短期的な指標ばかりに目が行き、深い洞察を見逃してしまう社会だ。

そんな可視化依存社会に突入するからこそ、必須となるスキルが「本質を見抜く力」だ。別の言い方をすれば、見えないものを見抜き、物事の核心に辿り着くスキルともいえる。

「本質を見抜く力」を身に付けることができれば、表面的なものに振り回されず、その本質を捉え、シンプルに捉えることができるようになる。迷いやリスクに悩まされる時間が減り、決断に自信を持てるようにもなるはずだ。

「真の価値」は、見えないものにこそ宿る。それを見抜く力こそが「本質を見抜く力」だ。

本書では「可視化依存社会」を生き抜くために、本質を見抜く力を磨く具体的なアプローチを紹介する。

- ★このブログから書籍化!可視化依存社会に「本質を見抜く力」を手に入れる

- 視座とは何か?

- 視座を養うメリット

- 視座を養う|あなたの視座を養う5つの方法

- 視座・視野・視点を広げる本|おすすめ書籍3冊

- このブログから書籍化した本4冊

- その他の解説記事とおすすめ書籍

- 終わりに

- 視座とは|視座の意味とあなたの視座を養う5つの方法|スライド資料

視座とは何か?

視座の意味

あなたは、周囲や上司から、

- もっと大局的に物事を考えろ

- 相手の立場に立って物事を考えろ

などと言われたことはないだろうか?もしあるとすれば、それは物事を見る上での「視座の違い」に考えが及んでいないからだ。別の言い方をすれば「自分の都合」でしか考えていないともいえる。

「視座」とは、言い換えれば「物事をどの位置から捉えるか?」という「物事を見る上での立場」のことを指す。

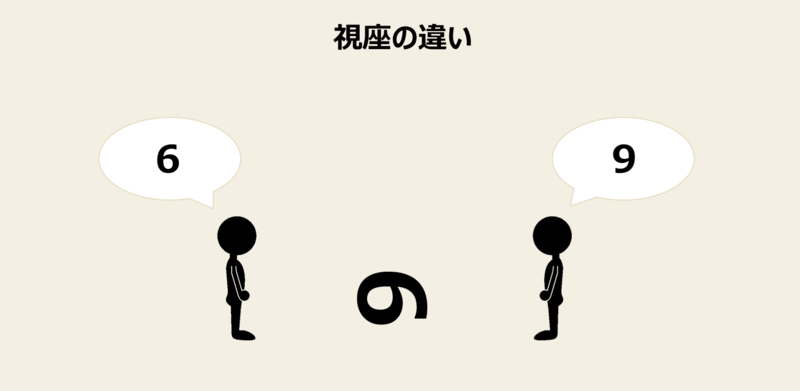

例え同じ事実でも、事実を眺める「立場」によって、その解釈は大きく変わる。その際にぜひ意識しておきたいのが「視座の高さ」と「視座の違い」だ。

「視座」の違いの例

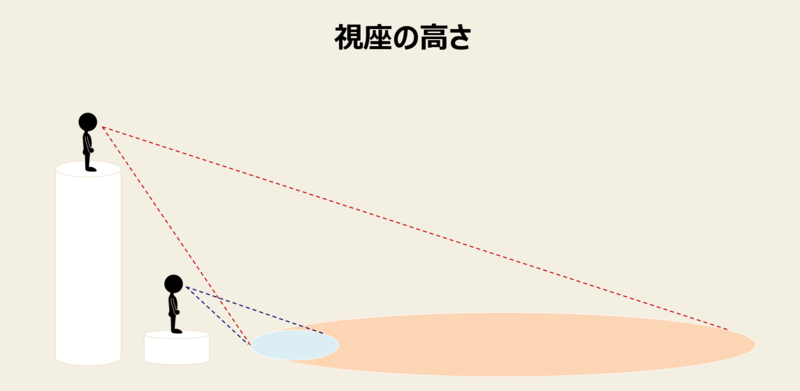

視座の違いの例-1:視座の高さの違い

「視座の高さ」によって、見える視野は大きく変わる。

例えば、より高い視座から物事を見る「経営の視座」と、目先の具体的な業務を見る「現場の視座」では「見える範囲(=視野)」が大きく変わる。

視座の違いの例-2:視座の置き方の違い

また「視座の置き方の違い」によっても、思考の範囲は大きく変わってくる。

例えば「データドリブンなマーケティングを実現する」というテーマも「マーケティングの視座」「情報システムの視座」など視座の置き方の違いによって「見えるポイント(=視点)」が変わってくる。

視座を養うメリット

視座を高めるメリット

もしあなたの視座が低いままでは、あなたは単に「自分の立場から主張を押し付けるだけの、個別最適の人」になりがちだ。

しかし、もしあなたが自分の視座を高め「視座を相手に合わせる力」を身につけることができれば、相手の視座に立って物事を考えることができる。そうすれば様々な立場やその背景に想いを馳せることが可能になり「全体最適」を意識した考えを持つことができるようになる。

もし、あなたが「自分の考え方と違う人」に出会ったときは、相手の視座に立って物事を捉えるマインドセットを持とう。また、判断に迷ったときは、自分がリーダーや管理職になったつもりで、高い視座から物事を捉えるマインドセットを持つことが重要だ。

視座を変えるメリット

もし自由自在に視座を変えることができれば、あなたが見る景色は広がり、新たなアイデアを生み出しやすくなる。

例えば、誰かの行動を促そうと思ったときに、すぐに思いつくのが「指示」や「命令」だろう。しかし「指示や命令を受ける側」の視座に立てば、それらは「やらされ仕事」となり、いつしか「自分で考える力」を失わせていく。いわゆる「指示待ち状態」だ。

しかし、もしあなたが相手の視座に立つことができれば「強制」をする前に「本人が自発的にやりたくなる気持ちを創るにはどうすればよいか?」という問いに考えが至るようになる。

「視座」は、時に物を見る範囲を狭め、思考の幅を狭くする。しかし視座を自由自在に切り替える力を持てれば、これまでとは異なる景色が拓け、煮詰まっていた状況を打破するきっかけになる。つまり、ロジカルシンキングでは辿り着けない「前提」そのものを覆すラテラルシンキングが可能になる。

視座を養う|あなたの視座を養う5つの方法

視座の意味が理解できたところで、ここからはあなたの「視座力」を向上させる方法を二項対立形式で紹介していこう。

あえて二項対立としている理由は次の2点だ。

- 二項対立とすることで、あなたが見逃している「もう片方の視座」への気づきを促し、視座の転換を促すため。

- 二項対立とすることで、背反する2つの視座を高いレベルで両立させる思考を促すため。

冒頭でも触れた通り、物事は「前提の置き方」次第で別の可能性を見出すことができる。ぜひこの二項対立リストを活用することで、自分が無意識に置いている「視座の置き方」に気づき、新しい世界を切り拓くきっかけにしてほしい。

視座を養う方法-1:「俯瞰」と「ズーム」の視座を変える

物事は、俯瞰的な高い視座で捉えるか、それともズーム的な低い視座で捉えるかによってその様相を変える。

例えば、企業の従業員の視座から見れば「給料」は「当たり前に貰えるもの」かもしれないが、経営者の視座から見れば「資金が流出するコスト」となる。従業員から見れば「たくさん貰えたほうが嬉しい」が、経営者から見れば「与えすぎると経営リスクになる」ものだ。

また、マーケティングの世界でも「市場」という俯瞰的な視座でターゲットを「塊」として捉えるのと、ズームの視座で「実在しそうな1人のペルソナ像」で捉えるのでは、その様相が変わる。

このように、物事は高い視座で捉えるか?低い視座で捉えるか?によって結論が変わることがある。もしあなたがその事を事前に理解していれば、単に自分の主張を押し通そうとするのではなく「双方の主張を取り入れてうまく融合できないか?」など、お互いの視座を合わせた創造的な問題解決ができるようになるはずだ。

視座を養う方法-2:「自責」と「他責」の視座を変える

人は問題が生じると、その原因を自分の外側に求めて、周囲の人に解決を委ねがちだ。そして「他責」が組織にはびこると物事が他人任せとなり、 組織全体が事なかれ主義に陥っていく。

一方で、もしあなたが「自責」の視座を持てれば、これまでは「どうせ無理」と諦めがちだったことに対して、自分が貢献できる部分がわずかながらでも見えてくる。

何か問題が生じたときに「きっと誰かが何とかしてくれるはず」と他人に視座を置くのではなく「今、自分にできることは何か?」「自分がどんなアクションを起こせば、問題を解決する糸口になりえるか?」という「自分中心の視座」にマインドセットを変えることができれば、思わぬ糸口が見つかり成果につながるはずだ。

視座を養う方法-3:「売り手」と「買い手」の視座を変える

マーケティングの世界には「ドリルを売るな、穴を売れ」という言葉がある。

その意味するところは「売り手はドリル(という手段)を売ろうとするが、買い手が真に欲しがっているのは穴(という成果)である」という、売り手と買い手の視座の違いだ。

よく、自社商品の性能やスペックなど「商品価値」をひたすら捲し立てる営業担当者に出くわすが、多くの場合、顧客側の関心は「利用価値」であり、その商品を購入することで得られるメリットや成果だ。

もしあなたが「売り手と買い手の視座」を転換して考えることができれば「ドリルの説明」ではなく「穴の説明」ができるようになるはずだ。

視座を養う方法-4:「強制」と「自発」の視座を変える

前述したように、他人に動いてもらいたい時に「指示や命令で強制する」というのは一方的な視座だ。

昔「ゴミの不法投棄を防ぐためにお地蔵さんを置いたらうまくいった」という記事を読んだことがあるが「ゴミの不法投棄禁止」という立て看板で「指示・命令の視座」に立つより「ここでゴミを捨てるとバチが当たるな」という気持ちを引き出したほうがはるかに効果的であることは、あなたもおわかりになるはずだ。

もしあなたが「相手の視座」に立てれば「強制」をする前に「本人が自発的にやりたくなる気持ちを創るにはどうすればよいか?」という問いに考えが至るようになる。

視座を養う方法-5:「経済」と「社会」の視座を変える

経済的な視座に立てば「正義」と思えることも、社会的な視座に立てば「悪」になることは世の中に数多く存在する。

例えば「ブラック企業」などは、経済的な視座に立てば正義かもしれないが、社会的な視座では「劣悪な労働環境」というレッテルを貼られた「悪」になる。

現在ではSDGsやパーパスの台頭に見られるように「経済的な視座」と「社会的な視座」の両方が問われる時代だ。

そしてもし、この両方を視座を高いレベルで両立することができれば「ビジネスの成功を通して社会をよりより良い場所に変える」エクセレントカンパニーへと成長できるはずだ。

視座・視野・視点を広げる本|おすすめ書籍3冊

締めくくりに、あなたにおすすめできる「視座・視野・視点を広げる本」を紹介しよう。選定した基準は下記の通りだ。以下のどれかに当てはまるものをピックアップした。

- k_birdが実際に読み、単純に「素晴らしかった」と思える本。

- 実際に戦略立案実務や事例共有に役立っている関連書籍。

- 長年に渡って読み継がれており、時代を越えても変わらない「本質」や「原理」が見出せる書籍。

もちろん、すべて「なぜ読むべきなのか?」という解説付きだ。

視座・視野・視点を変える本おすすめ書籍-1:賢さをつくる

もはや正解が存在しない現在では、ロジカルシンキングを越えて「どのように視座・視野・視点を切り替えて」頭を使うか?が問われてくる時代だ。

本書は「具体」と「抽象」の往復運動を「頭の良さ」と定義した上で

- 個別的(具体)⇔全体的(抽象)

- 短期的(具体)⇔長期的(抽象)

- 実用的(具体)⇔本質的(抽象)

- 五感的(具体)⇔概念的(抽象)

- 現実的(具体)⇔精神的(抽象)

- 一面的(具体)⇔多面的(抽象)

- 手段(具体)⇔目的(抽象)

- 問題解決力(具体)⇔問題設定力(抽象)

など、具体と抽象を対比させながら「概念化=コンセプチュアルスキル」の重要性と伸ばし方を解説している書籍だ。

ロジカルシンキングは、物事を論理的に深掘りしてくタイプの思考法だ。しかしそれに加えて本書が提示する「具体と抽象を往復する思考法」を身につけることができれば「自由自在に視座を変える」ことが可能になる。

もしあなたが「視座を高めたい」あるいは「視野を広げたい」と感じているのなら、ぜひ一読をお薦めする。

視座・視野・視点を変える本おすすめ書籍-2:5W1Hの思考法

5W1Hといえば、もはや多くのビジネスパーソンにとって「基本」ともいえるフレームワークだろう。

その基本とは「Who(だれが)「When(いつ)」「Where(どこで)」「What(なにを)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」を明確にすることで、「より齟齬のないコミュニケーションをしましょう」というコミュニケーションの基本として語られることが多い。

しかし、本書のスタンスは次の2点で明確に異なる。

1つ目は「5W1H」を「問いのフレームワーク」として捉え直している点だ。5W1Hの「Why(なぜ)」を掘り下げていくことで、より本質的な思考が可能になり、これまでとは異なる広い視野で物事を捉えることが可能になる。その具体的な手順を解説しているのが大きな特徴だ。

2つ目は「5W1H」を「発想のフレームワーク」として捉え「5W1Hをずらす視点」を持つことで、これまでの常識とは異なるユニークなアイデアを生む方法論を解説している点だ。

「5W1H」と言えば、つい「使い古されたフレームワーク」という印象を持ちがちだか、使い方を工夫すれば「人とは違った視野や発想を得るきっかけ」にすることができる。

もしあなたが「視野が狭い」「発想するのが苦手」と感じているのなら、ぜひ本書を手に取ってみてほしい。

「5W1H」という誰もが知るフレームワークが、あなたを劇的に変えてくれるはずだ。

視座・視野・視点を変える本おすすめ書籍-3:メタ思考トレーニング

例え同じ事実でも、視点の置き方によってその事実に対する解釈は変わる。

本書は、物事を「一つ上の視点」から客観的に考えるメタ思考の重要性と実践法を解説した良書だ。

これまで個別に見ていた問題も、一つ上の視点から眺めると実は「全体に対する部分」であったことに気付くことができる。

また、一見、規則性なく散らばった「バラバラの問題」も、一つ上から俯瞰的に眺めることで、その「意味」や「関係性」を読み解き、それらを引き起こす根本課題を特定して解決することができるようになる。

ビジネスの世界では「型の奴隷になるな。型の創造者たれ」という言葉がある。

もしあなたがメタ思考を身に付けることができれば、複数の問題に対する根本課題を読み解き、問題解決に活かすことが可能になるはずだ

このブログから書籍化した本4冊

★このブログから書籍化!「シャープな仮説を生み出す頭の使い方」を徹底解説

あらゆるビジネスは「仮説」こそが成否を握る。

なぜなら、仮説を生み出せなければ次の一手を見出しようがなく、検証のしようもなくなるからだ。つまり、ビジネスの成長は止まってしまうことになる。

しかし仮説思考の書籍の多くは、仮説思考の重要性は説くものの、肝心の「仮説思考の身につけ方」になると、

- 「センスが必要」

- 「経験の積み重ねが物を言う」

など「それを言ったらお終いよ」という結論で終わらせている書籍が多い。

しかし本書は「仮説思考に必要な頭の使い方の手順」を、豊富な事例とともに徹底解説している。よって、その手順通りに頭を使えば「センス」や「長年の経験」に頼ることなく、誰でも優れた仮説を導き出せるようになる。

おかげさまで本書は5版を重ね「読者が選ぶビジネス書グランプリ2021」にノミネートいただいた。NewsPicksやNIKKEI STYLE、lifehackerなど多くのメディアで取り上げていただき、中国や台湾、香港でも出版が決定している。

さらにAmazonレビューでも、

- 「ここ数年の仮説思考系の書籍で久々のヒット」

- 「自分オリジナルの武器にしていけそうな良書」

- 「一生もののスキルになるのは間違いない」

など有難い言葉を頂戴している。

もしあなたがシャープな仮説を導き出せるようになりたいなら、ぜひ本書を手にとってみて欲しい。

★このブログから書籍化!ロジックツリーに必要な「視点力」と「論理力」を手に入れる

外資系コンサルティングファームにいた経験から、ロジックツリーはコンサルティング実務で最もよく使うフレームワークだと断言できる。

一方で、ロジックツリーは他のフレームワークと比べてケタ違いに使いこなすのが難しいフレームワークでもある。

PEST分析や3C分析などのフレームワークはあらかじめ「〇〇について考える」という「視点」が提供されているが、ロジックツリーの場合、目の前にあるのは「ツリー状の空欄」だけ。「何について考えるのか?」という視点自体を、自分の頭の中で生み出さなければならない。

このように、ロジックツリーが難易度の高いフレームワークであるにも関わらず、多くのロジカルシンキング本やフレームワーク本では「数あるフレームワークの1つ」として片手間に紹介されているだけで、豆知識として身についても、実践で使いこなせるようにはならない。

ロジックツリーは「ロジック」という言葉が含まれていることから「論理的思考」の文脈で語られがちだ。しかし、ロジックツリーをうまく使いこなす上で最も重要なポイントは、

- そもそも、何について考えるべきなのか?

- どのような「視点(切り口)」でツリー状に分解していくべきなのか?

などの「視点」のほうであり「視点力」を身に付けなければ、ロジックツリーを自由自在に扱えるようにならない。

本書はロジックツリーに特化した書籍として「視点力+論理力」の使いこなし方も含めて徹底解説している。

本書を手に取っていただければ、あなたは「論理力」だけでなく「視点力」を活かして「次々に創造的な仮説を生み出す力」を手に入れることができるようになるはずだ。

★このブログから書籍化!人材難を突破する「パーパスブランディングの教科書」

「求人広告を出しても、年々応募者が減っている」「 内定を出しても、条件面で大手や競合に競り負け、辞退が相次ぐ」「従業員のエンゲージメントが上がず、離職が相次ぐ」…。

あなたの会社も、このような状況に陥ってはいないだろうか?

人材難の時代に突入したいま、採用難や組織の停滞は一時的な問題ではない。日本の労働人口は減少し続けており、先送りすれば状況は悪化する一方だ。待遇改善や制度改革といった「小手先の対策」だけでは、もはや限界に達している。

本書は、こうした課題に対する根本的な解決策として、「パーパスブランディング」を解説した書籍だ。パーパスブランディングは「自社の社会的存在価値」や「創り上げたい社会像」を明確にし、それを社内外に伝えることで、指名で選ばれる存在にしていく取り組みを指す。

本書の執筆陣は、ある時は広告代理店のストラテジックプランナーとして、またある時は外資系コンサルティングファームのコンサルタントとして、数多くの企業が採用・組織・ブランディングの現場で苦しむ姿を見てきた。

そこで痛感したのは、「パーパス」や「ブランディング」という言葉が、ふわっとした理念や耳当たりの良いスローガンにとどまり、実効性を伴わないケースがあまりにも多いという現実だ。

「理論」がなければ、パーパスブランディングは体系化できず再現性を生まない。「実践」がなければ、企業に成果をもたらすことはできない。

本書は、その両者をつなぐ“教科書”として、採用・組織・経営・マーケティングに横断的な効果をもたらすパーパスブランディングの実行手順を示している。その内容は以下の通りだ。

- パーパスブランディングとは何か?

- 今なぜパーパスブランディングなのか?

- Brand PRISM ― パーパス策定・再解釈のフレームワーク

- ビジュアルアイデンティティ

- インナーブランディング

- パーパス採用ブランディング

- ESG・サステナビリティ統合

- アウターブランディング

もし、あなたがこれらに課題を感じているなら、ぜひAmazonのページで本書の目次をチェックしていただきたい。

また、kindle Unlimitedを契約されている方は無償で手に入れることができるので、気軽に手に取っていただきたい。

★このブログから書籍化!ブランディングを学びたい方へ「ブランディングの教科書」

「ブランディング」は捉えどころがなく、なかなか一歩を踏み出せない。あなたはこのような状況に陥ってはいないだろうか?

本書の執筆陣は、ある時は広告代理店のストラテジックプランナーとして、ある時は、外資系コンサルティングファームのコンサルタントとして、クライアントの実務担当者が悪戦苦闘する姿を見てきた。

「ブランディング」は、その本質を理解しないまま実行に移そうとすると、的を射ない小手先の手法を延々と繰り出すことになりがちだ。結果、やみくもに予算を消化したまま、成果が出ない事態に陥ってしまう…。

そのような事態を1件でも減らしたい。そう考えたのが本書を執筆した理由だ。

ブランディングの本は、どれも「ブランドのらしさ」「ブランドの世界観」など「ふわっと」した話になりがちだ。そして「ふわっ」とした話になればなるほど抽象的かつ曖昧な概念論になってしまい、企業組織の中で通すことが難しくなる。

本書は、外資系コンサルティングファームと広告会社で培った「生の知見」をふんだんに盛り込みつつ、つい「抽象論」に陥りがちな「ブランディング」に対して「論理的な納得性」と「直感的な腹落ち感」の両面を追求した書籍だ。

本書のタイトルは「ブランディングの教科書-ブランド戦略の理論と実践」だ。

「理論」が理解できなければ、ブランディングを体系化できず、ビジネスに再現性を生むことができない。そして「実践」が理解できなければ、ビジネスに成果をもたらすことができない。

本書は、ブランディングの理論と実践をつなぐ「ブランディングの教科書」として、ブランド戦略の再現性と成果を目指した書籍だ。

おかげさまで、本書はAmazon kindle売れ筋ランキング「消費者主義」ジャンルでベストセラー1位を獲得し、Amazonレビューでも、

- 「ふわっとしたブランディングの本が多い中で、異彩を放っている」

- 「事例も多いので実践のイメージが湧きやすい」

- 「海外企業の事例ばかりが紹介されている輸入本だとピンとこない、という方にお薦め」

など、ありがたい言葉を頂いている。

- クッキー規制によりデジタルマーケティングでCTRやCVRが頭打ち。CPAは下がるどころか、少しずつ上昇傾向ですらある。

- 矢継ぎ早に新商品を繰り出してもすぐに競合に追い付かれ、差別化ができない。商品開発サイクルは更に早まり、自転車操業状態になっている。

- 「自社にはブランディングが必要だ」と理解はしているが、概念が抽象的過ぎて、どう周囲を巻き込んでいいかがわからない。

もし、あなたがこれらに当てはまるなら、ぜひAmazonのページで本書の目次をチェックしていただきたい。つい感覚論になりがちな「ブランディング」に対して、

- なぜ、そうなのか?

- どう、ビジネスに役立つのか?

- 何をすればいいのか?

を徹底して解説しているので、あなたのお役に立てるはずだ。

また、kindle Unlimitedを契約されている方は無償で手に入れることができるので、気軽に手に取っていただきたい。

その他の解説記事とおすすめ書籍

おすすめ記事

★思考力が身につくおすすめ記事

★ビジネススキルが身につくおすすめ記事

★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ記事

おすすめ書籍

★17のビジネス分野別おすすめ書籍

★思考力が身につくおすすめ書籍

★ビジネススキルが身につくおすすめ書籍

★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ書籍

終わりに

今後も、折に触れて「あなたをブランドにする思考法」の解説を続けていくつもりだ。

しかし多忙につき、このブログは不定期の更新となる。

それでも、このブログに主旨に共感し、何かしらのヒントを得たいと思ってもらえるなら、ぜひこのブログに読者登録やTwitter、facebook登録をしてほしい。

k_birdがブログを更新した際には、あなたに通知が届くはずだ。