この記事に辿り着いたあなたなら「概念化とは何か?」あるいは「概念化能力の鍛えたい」と考えていることだろう。

このブログ「Mission Driven Brand」は、外資系コンサルティングと広告代理店のキャリアを持つ筆者が、ビジネスの「できない、わからない」を解決するブログだ。

概念化とは、目に見える「実体」を、目に見えない「概念」として捉え直すことを指す。

概念化思考は、これからの時代に必須となる能力といっても過言ではない。

なぜなら、日本ではすでに多くの市場が成熟化し、さらに少子高齢化も進んでいくことから、今後は経済の右肩下がりが予想されるからだ。右肩下がりの時代には、例え現状を精緻に分析し、目の前のニーズに適応したとしても、市場そのものが縮小している以上、抜本的な解決にはならない。

多くの市場が縮小している今、あなたに必要なのは「過去の分析」ではなく「未来の創造」であり、これまでに存在しなかった新たな概念(=コンセプト)」を生み出し、市場を創造していくことだ。

よって今回は新たな概念(=コンセプト)を生み出す上で必須となる「概念化」について解説する。その内容は以下の通りだ。

- 概念化とは何か?概念化の意味とわかりやすい例

- 概念化能力がもたらす5つのメリットとは?

- 概念化能力を鍛える3ステップの手順

この記事をお読みになれば、あなたは「概念化とは何か?」はもちろん「概念化能力を鍛える方法」についても理解が深まるはずだ。

また、この記事の最後には、記事内で紹介した図版のスライド資料を用意しているので、ぜひ復習時に活用頂きたい。

★「シャープな仮説を生み出す頭の使い方」を徹底解説

本論に入る前に、僭越ながら拙著「推論の技術」を紹介させていただこう。

あらゆるビジネスは「仮説」こそが成否を握る。

なぜなら、仮説を生み出せなければ次の一手を見出しようがなく、検証のしようもなくなるからだ。つまり、ビジネスの成長は止まってしまうことになる。

しかし仮説思考の書籍の多くは、仮説思考のメリットは説くものの、肝心の「仮説思考のマスターの仕方」になると、

- 「センスが必要」

- 「経験の積み重ねが物を言う」

など「それを言ったらお終いよ」という結論で終わらせているものが多い。

一方で本書は「仮説思考に必要な頭の使い方の手順」を「洞察的帰納法」という考え方を使って、豊富な事例とともに解説している。よって、その手順通りに推論を重ねれば「センス」や「長年の経験」に頼ることなく、誰でも優れた仮説を導き出せるようになる。

おかげさまで本書は5版を重ね「読者が選ぶビジネス書グランプリ2021」にノミネートいただいた。NewsPicksやNIKKEI STYLE、lifehackerなど多くのメディアで取り上げていただき、中国や台湾、香港でも出版が決定している。

さらにAmazonレビューでも、

- 「ここ数年の仮説思考系の書籍で久々のヒット」

- 「自分オリジナルの武器にしていけそうな良書」

- 「一生もののスキルになるのは間違いない」

など有難い言葉を頂戴している。

もしあなたがシャープな仮説を導き出せるようになりたいなら、ぜひ本書を手にとってみて欲しい。

- ★「シャープな仮説を生み出す頭の使い方」を徹底解説

- 概念化とは何か?概念化の意味を定義する

- 概念化能力をトレーニングするメリット

- 概念化能力をトレーニングする方法:概念化能力の鍛え方

- 概念化の本|おすすめ書籍3冊

- このブログから書籍化した本4冊

- その他の解説記事とおすすめ書籍

- 概念化とは|概念化の意味と概念化能力の鍛え方を解説|スライド資料

概念化とは何か?概念化の意味を定義する

概念化とは?-1:概念化の意味

概念化とは、目に見える「実体」を、目に見えない「概念」として捉え直すことを指す。

- 目に見える「実体」を、目に見えない「概念」として捉え直すこと。

概念化とは?-2:概念化の例

ここで「概念化」をわかりやすく理解するために、例を用いて説明しよう。

今、あなたの前に水が存在しているとしよう。「物理的な液体としての水」は目に見える「実体」に過ぎない。しかし「水」を目に見えない「概念」として捉え直せば「飲むもの」となる。

そしてあなたが様々な角度から思考を巡らせることができれば「水=飲むもの」だけでなく、

- 水=洗うもの

- 水=火を消すもの

- 水=泳いで遊ぶもの

など「実体としての水」から離れて、複数の「概念」を抜き出すことが可能だ。これは別の言い方をすれば「水」を概念化して捉え直すことで「水」の可能性を大きく広げたことと同じだ。

更に今度は「水=洗うもの」という「概念」を、実体に落としていこう。すると、

- 手を洗うもの=「手洗い用洗浄水」

- トイレを洗うもの=「トイレ用洗浄水」

- 電子部品を洗うもの=「工業用洗浄水」

など、実体化のプロセスを通して、さらに可能性を広げることが可能になる。

このように、物事を「目に見える実体」から「目に見えない概念」として捉え直したり、あるいは逆に「目に見えない概念」を「目に見える実体」に落とし込んで考えるなど「実体と概念」を自由自在に横断できるようになれば、単に物事を実体のまま捉えるより、遥かに幅広い可能性を見出すことが可能になる。

概念化とは?-3:概念化能力の意味

「実体と概念」を自由自在に横断し、優れた概念を生み出すために必要な能力が「概念化能力」だ。

- 「目に見える実体」を「目に見えない概念」として捉え直すことで、新たなコンセプトを生み出す能力。

もしあなたが自分の視野・視座・視点を広げ概念化能力を鍛えることができれば、頭の中で自由自在に「実体の世界」と「概念の世界」を横断し、これまでにない新しいコンセプトを生み出すことが可能になる。

概念化能力をトレーニングするメリット

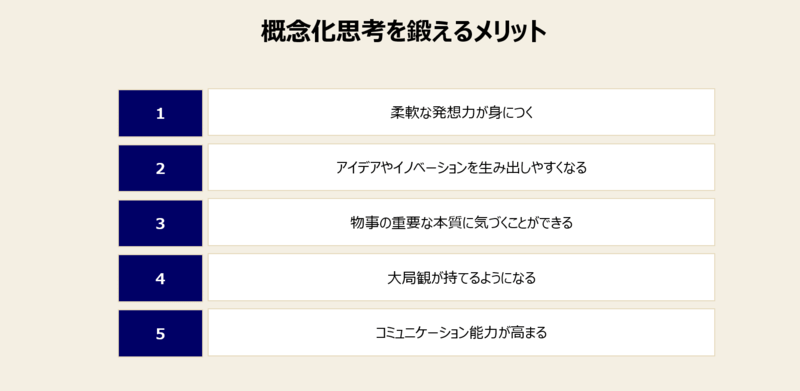

続いて、概念化能力をトレーニングするメリットを解説しておこう。概念化能力を鍛えるメリットは、大きくわけて以下の5つだ。

- 柔軟な発想力が身につく

- アイデアやイノベーションを生み出しやすくなる

- 物事の重要な本質に気づくことができる

- 大局観が持てるようになる

- コミュニケーション能力が高まる

概念化能力をトレーニングするメリット-1:柔軟な発想力が身につく

ここまでお読みになればお気づきの通り「実体」を見ているだけでは、柔軟な発想力は身につかない。なぜなら「実体」とは形がある以上、非常に限定された狭い範囲に目を向けることであり、周囲の広い範囲を見えなくするからだ。

一方で概念化能力を鍛えることができれば「実体」という狭い範囲から離れて、物事を広く発想しやすくなる。

このように「概念」を様々な分野へ応用する発想法を「アナロジー」という。

先ほどの例でいえば「紙」を「包むもの」に抽象化し「ギフト包装紙」「段ボール」「産業用コーティング紙」などに発想が応用していったのがアナロジーの例だ。

概念化能力をトレーニングするメリット-2:アイデアやイノベーションを生み出しやすくなる

概念化能力を鍛えることができれば、アイデアやイノベーションを生み出しやすくなる。例えば、紙を「実体だけ」で捉えれば、

- 紙を大きくするか、小さくするか

- 紙を薄くするか、厚くするか

- 紙に色をつけるか、色をつけないか

など、工夫の余地は「具体レベルの改善」にとどまる。しかし概念化能力を駆使して「紙」を概念として捉え直すことができれば、

- 紙を「文字や絵を描き込むもの」と捉えてみる

- 紙を「何かを包むもの」と捉えてみる

- 紙を「折るもの」と捉えてみる

- 紙を「拭くもの」と捉えてみる

- 紙を「敷くもの」と捉えてみる

- 紙を「貼るもの」と捉えてみる

など「そもそもの在り方(=コンセプト)」自体に変化を起こすことが可能になる。

よく「日本企業は改善は得意だが、創造やイノベーションは苦手」といわれる。それは目に見える「実体」を捉えて改善することは得意だが、目に見えない「概念」を捉え、コンセプトそのものを生み出すのが苦手、という意味だ。

そしてその根本原因は概念化能力の不足にある。

概念化能力をトレーニングするメリット-3:物事の重要な本質に気づくことができる

物事は、目に見えているものだけに囚われるのではなく、目に見えない背景を洞察することが本質の解明につながる。

「実体」とは、言葉を変えれば「個別の特殊事情」のことだ。例えば、街を走る車一台一台を個別に捉えようとすると、その多様さにおぼれ、訳がわからなくなってしまう。

しかし概念化能力を駆使すれば「個別の特殊事情」の枝葉を切り「要は移動手段」という本質を見抜くことができる。

なぜなら「概念として捉え直す」ということは個別の違いを削ぎ落とし、物事の中核的な部分のみを抜き出すこと意味するからだ。

概念化能力をトレーニングするメリット-4:大局観が持てるようになる

大局観とは、物事の全体的な状況や成り行きに対する見通しのことを指す。いわば物事の局面を俯瞰的かつ長期的に捉えて、状況や動きの「傾向」を見通すことだ。

一つ一つの局面を「実体」として捉えるだけでは、個別の事象に振り回されるだけで本質を見抜いた全体の傾向を評価できない。

一方で、概念化能力を鍛えることができれば、いったん個別の状況を脇に置き、物事の本質を見極めた上でビジョンや戦略、あるいは方針を決定することができるようになる。

概念化能力をトレーニングするメリット-5:コミュニケーション能力が高まる

会話には、様々なレベルが存在する。例えば先ほどの「紙」の例でいえば、

- 紙の大きさや重さなどの具体レベルの話

- 紙の在り方そのものを捉え直す概念レベルの話(包むもの/折るもの、等)

では、抽象度・具体度のレベルが異なる。

もし会議などで様々なメンバーが抽象度・具体度の異なる話を始めたら、その会議が紛糾することは想像に難くないだろう。

よくありがちなのが「長期的な戦略の話」と「目先の売上の話」が入り乱れ合い、会議が紛糾するケースだ。こちらも抽象度・具体度のレベルが合わずに議論がかみ合わないケースいえる。

しかし、もしあなたが概念化能力を鍛えることができれば「抽象度の高い概念レベルの話をすべきなのか?」「それとも目先の具体的な話をすべきなのか?」に自覚的になれるようになる。更に上級者になれば「概念レベルの話を」「具体的な例を交えて話す」など「具体と概念のレベルを自由自在に切り替えて話す」こともできるようになる。

このように、概念化能力を鍛えることができれば「具体と概念」を自由自在に行き来しながら、状況や相手に合わせた適切なコミュニケーションをとることが可能になる。

概念化能力をトレーニングする方法:概念化能力の鍛え方

最後に、概念化能力をトレーニングする方法について解説していこう。「概念化能力」は、大きく分けて3つの要素にわけることができる。

- 実体から概念を抜き出す「抽象化能力」

- 概念を多角的に操る「多角的視点力」

- 概念を具体に落とす「具体化力」

この3つを順番にトレーニングしていけば、あなたの「概念化能力」は飛躍的に高まるはずだ。

以下、例を交えながら概念化能力を鍛える方法について解説していこう。

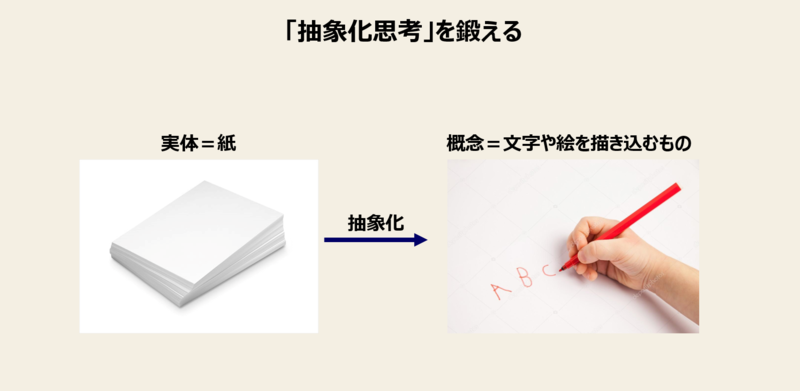

概念化能力をトレーニングする方法-1:「抽象化思考」を鍛える

抽象化思考とは、目の前の具体的な「実体」を手掛かりにしながらも、それに囚われることなく本質的な要素を抜き出し、形のない概念に抜き出していく思考法を指す。いわば見かけのものに惑わされることなく、本質はどこにあるのかを探すような思考法だ。

例えば、以下の画像をご覧いただきたい。

これは実体のまま見れば「紙」だが、抽象化して「形のない概念」として捉え直せば「文字や絵を描き込むもの」となる。逆を言えば「文字や絵を描き込むもの」を実体化したものが「紙」だ。

このように「実体」から離れて「目に見えない概念」を捉え「実体と概念」を自由自在に行き来することができれば、あなたの概念化能力は飛躍的に高まるはずだ。

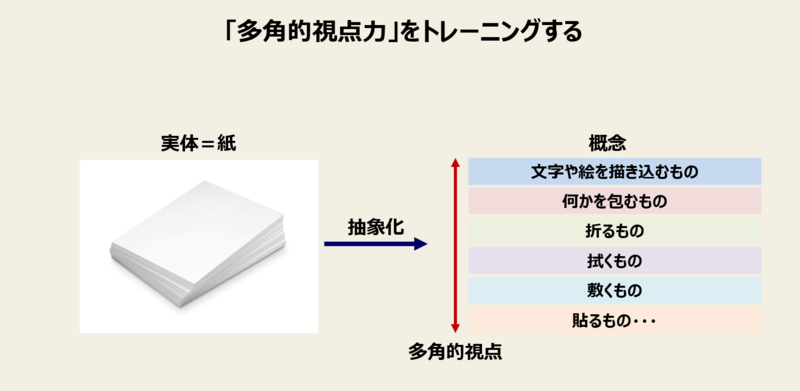

概念化能力をトレーニングする方法-2:「多角的視点力」を鍛える

実体から概念を抜き出す抽象化思考をトレーニングしたら、続いては「概念を多角的に操る」習慣をつけよう。

視点の多さは、あなたが見ている世界の広さとイコールだ。そして人は、自分が見えている範囲でしか考え、行動することができない。

つまり「多角的な視点力」が身につけば「あなたが見える範囲」は劇的に広がり、様々な概念(=コンセプト)を生み出しやすくなる。例えば先ほどの「紙」を例に出せば、

- 実体=紙

- 実体から抜き出した概念=文字や絵を描き込むもの

だったが、多角的な視点力をトレーニングすることで、

- 実体=紙

- 概念1:文字や絵を描き込むもの

- 概念2:何かを包むもの

- 概念3:折るもの

- 概念4:拭くもの

- 概念5:敷くもの

- 概念6:貼るもの

- 概念7:・・・

など、実体としての「紙」を起点に多様な「概念」を抜き出すことが可能になる。これは別の言い方をすれば「単なる紙(という実体)」の可能性を大きく広げたことと同じだ。

このように「実体」から「概念」を抜き出し「多角的な視点」を加えることができれば、これまで見過ごしがちだったことに光を当て、新たな可能性を見出すことが可能になる。

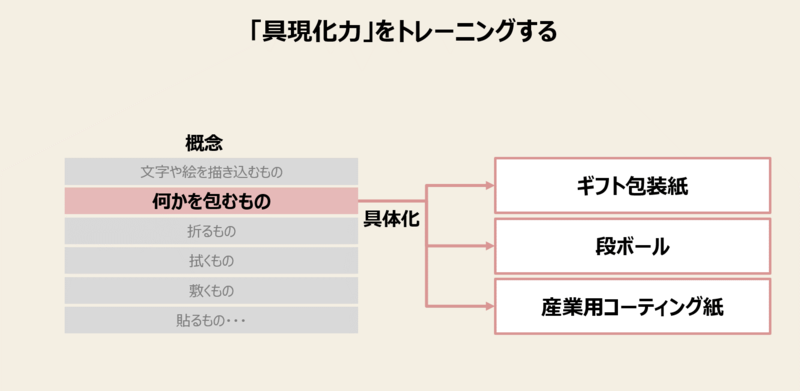

概念化能力をトレーニング方法-3:「具体化力」を鍛える

「何かを包むもの」「折るもの」などの「概念」を、形のあるものへと具体化いくことは、商品やサービスの仕様を詰めていく上で欠かせないステップだ。

例えば「紙(実体)+何かを包むもの(概念)=包む紙」というコンセプトを具体化していく場合、

- 「包む紙」というコンセプトなら、白い紙ではなくグラフィカルな模様を付ければ「ギフト包装紙」として売れるのではないか?

- 「包む紙」というコンセプトなら、薄い紙ではなく分厚い紙にすれば「段ボール」として売れるのではないか?

- 「包む紙」というコンセプトなら、紙に機能性素材を加えることで「産業用コーティング紙」として売れるのではないか?

など、様々な可能性が広がっていく。

このように「実体を抽象化する」「多角的な視点を取り入れる」「具体化する」というステップを踏むと、単なる「実体」を捉えるより遥かに物事の可能性は広がる。

まさにこれこそが「概念化能力」の真価だ。

概念化の本|おすすめ書籍3冊

締めくくりに、あなたにおすすめできる「概念化の本」を紹介しよう。選定した基準は下記の通りだ。以下のどれかに当てはまるものをピックアップした。

- k_birdが実際に読み、単純に「素晴らしかった」と思える概念化の本。

- 実際に戦略立案実務や事例共有に役立っている概念化関連書籍。

- 長年に渡って読み継がれており、時代を越えても変わらない「本質」や「原理」が見出せる概念化の本。

もちろん、すべて「なぜ読むべきなのか?」という解説付きだ。

概念化の本おすすめ書籍-1:賢さをつくる

もはや正解が存在しない現在では、ロジカルシンキングを越えて「どのように視座・視野・視点を切り替えて」「物事を捉えるか?」が問われてくる時代だ。

本書は「具体」と「抽象」の往復運動を「頭の良さ」と定義した上で、

- 個別的(具体)⇔全体的(抽象)

- 短期的(具体)⇔長期的(抽象)

- 実用的(具体)⇔本質的(抽象)

- 五感的(具体)⇔概念的(抽象)

- 現実的(具体)⇔精神的(抽象)

- 一面的(具体)⇔多面的(抽象)

- 手段(具体)⇔目的(抽象)

- 問題解決力(具体)⇔問題設定力(抽象)

など、具体と抽象を対比させることで「概念化=コンセプチュアルスキル」の重要性と伸ばし方を解説している書籍だ。

ロジカルシンキングは、物事を論理的に深掘りしてくタイプの思考法だ。しかしそれに加えて本書が提示する「具体と抽象を往復する思考法」を身につけることができれば「自由自在に発想を広げる」ことが可能になる。

もしあなたが「論理的思考は得意だが、概念を捉えるのが苦手」と感じているのなら、ぜひ一読をお薦めする。

概念化の本おすすめ書籍-2:メタ思考トレーニング

例え同じ事実でも、視点の置き方によってその事実に対する解釈は変わる。

本書は、物事を「一つ上の視点」から客観的に考えるメタ思考の重要性と実践法を解説した良書だ。

これまで個別に見ていた問題も、一つ上の視点から眺めると実は「全体に対する部分」であったことに気付くことができる。

また、一見、規則性なく散らばった「バラバラの問題」も、一つ上から俯瞰的に眺めることで、その「意味」や「関係性」を読み解き、それらを引き起こす根本課題を特定して解決することができるようになる。

ビジネスの世界では「型の奴隷になるな。型の創造者たれ」という言葉がある。

もしあなたがメタ思考を身に付けることができれば、複数の問題にまたがる「概念」を読み解き、問題解決に活かすことが可能になるはずだ。

概念化の本おすすめ書籍-3:アナロジー思考

あなたは「イノベーションとは、すでにあるものの組み合わせから生まれる」という話を、どこかで聞いたことがないだろうか?

これはイノベーションの父と呼ばれるヨーゼフ・シュンペーターによるイノベーションの定義だ。日本では、当時「新結合」という訳で輸入されている。

アナロジー思考は、この「すでにあるものの組み合わせ」を活かして、類推の力によって問題解決策を生み出す思考法だ。

例えば「新しい金融機関のアイデアは?」というお題に対して、あなたはどのような金融機関が思い浮かぶだろうか?

うまくアナロジー思考を活用すれば「スターバックスのような金融機関」「ナイキのような金融機関」「ユニクロのような金融機関」など、アナロジー思考で「組み合わせ」を考えていくことで、これまでにあるようでなかったコンセプトの創出や、そのコンセプトの膨らましが可能となる。

本書は、このアナロジー思考を体系的に解説した上で、そのベースとなる「抽象化思考力の鍛え方」「身近なビジネスの世界への応用の仕方」「アナロジー思考の頭の使い方」等のノウハウを解説してくれている名著だ。

本書を手に取りアナロジー思考力を鍛えることができれば、アイデア創出の生産性は飛躍的に高まるはずだ。

このブログから書籍化した本4冊

★「シャープな仮説を生み出す頭の使い方」を徹底解説

冒頭でも紹介したが、再度ここでも紹介させていただこう。

概念化に興味があるあなたなら、すでに仮説思考の重要性はご存じのはずだ。

概念化思考と仮説思考は、実は密接に関係している。なぜなら概念化思考の一つである「抽象化」とは、コンセプトレベルの仮説を立てることであり「具体化」とは、仕様レベルの仮説を立てることに他ならないからだ。

そして誤解を恐れずに言えば、あらゆるビジネスは「仮説」こそが成否を握る。

なぜなら、仮説を生み出せなければ次の一手を見出しようがなく、検証のしようもなくなるからだ。つまり、ビジネスの成長は止まってしまうことになる。

しかし仮説思考の書籍の多くは、仮説思考のメリットは説くものの、肝心の「仮説思考のマスターの仕方」になると、

- 「センスが必要」

- 「経験の積み重ねが物を言う」

など「それを言ったらお終いよ」という結論で終わらせているものが多い。

一方で本書は「仮説思考に必要な頭の使い方の手順」を「洞察的帰納法」という考え方を使って、豊富な事例とともに解説している。よって、その手順通りに推論を重ねれば「センス」や「長年の経験」に頼ることなく、誰でも優れた仮説を導き出せるようになる。

おかげさまで本書は5版を重ね「読者が選ぶビジネス書グランプリ2021」にノミネートいただいた。NewsPicksやNIKKEI STYLE、lifehackerなど多くのメディアで取り上げていただき、中国や台湾、香港でも出版が決定している。

さらにAmazonレビューでも、

- 「ここ数年の仮説思考系の書籍で久々のヒット」

- 「自分オリジナルの武器にしていけそうな良書」

- 「一生もののスキルになるのは間違いない」

など有難い言葉を頂戴している。

もしあなたがシャープな仮説を導き出せるようになりたいなら、ぜひ本書を手にとってみて欲しい。

★ロジカルシンキングでは学べない「視点力」と「法則力」を身につける※無料のオーディオブック特典付

人は誰しも「視点」を通してしか物事を考えることができない。

別の言い方をすれば「そもそも何を考えるべきか?」という論点(=イシュー)は、視点が決めてしまうともいえる。

また、どんなに適切な視点を置いたとしても「ああなれば→こうなるだろう」という「予測のパターン(=法則)」が頭の中になければ、確かな仮説を導き出すことはできない。

本書はビジネス書から「視点」と「法則」を発見し、思考の質とスピードを上げていく独学術を解説した書籍だ。

1つの「視点」しか持てない人は、1つの論点しか設定することができない。当然、導き出せる仮説も1つだけだ。

しかし5つの「視点」を持てれば、5つの論点を設定できるようになる。その結果、5つの仮説を導き出すことができるようになるはずだ。

もしあなたが自由自在に「視点」を操ることができるようになれば、物事の多様な側面に気づき、次々と「新たな可能性」を拓くことができるようになる。

また、数多くの「法則」をストックしていけば、様々な現象に「法則」を当てはめることで「筋の良い仮説」を瞬時に導き出すことが可能になるはずだ。

おかげさまで、本書はThe21や日経、STUDY HACKERなど多くのメディアに取り上げていただき、発売3か月で海外の翻訳出版も決定した。Amazonレビューでも、

- 視点力や仮説思考、抽象化スキルが身に付く良書

- これまでの読書術の常識を次々と塗り替えている目からウロコの本

- まさに「モノの見方を変える方程式」

など、ありがたい言葉を頂戴している。

もしあなたが「フレームワーク」だけでは得られない「視点力」と「思考スピード」を身につけたいなら、ぜひ本書で紹介する読書法を実践して欲しい。

★8ジャンル57個の仕事術で「実践力」を身につける

どのようなビジネスも、実践が伴わなければ成果は出ない。しかし、いざ「実践力」を身につけようとしても、その分野は、

- 時間管理術

- 段取り術

- コミュニケーション術

- 資料作成術

- 会議術

- 学び術

- 思考術

- 発想術

など多分野に渡り、最低8冊分の読書時間と書籍代がかかってしまうのが難点だ。

しかし、本書「超効率ハック」は、8つの分野の仕事術の「重要ポイントだけ」を抜き出し、ギュッと1冊に凝縮した書籍だ。

さらに、本書は「訓練や習慣化が必要な作業テクニック」ではなく「行動を変えるための頭の使い方」の解説に力を入れているため「頭のスイッチを切り替える」だけですぐに実践できるのも特色だ。

おかげさまで、本書を題材にしたSchooのオンライン授業では「思考法ジャンル」で人気ランキング1位を頂いた(139講座中)。また、lifehackerやOggiなど数多くのメディアで取り上げていただき、Kindleでは「オペレーションズ部門」でベストセラー1位を獲得している。

Amazonレビューでも、

- 「思考と行動の質を上げるヒントが盛りだくさん」

- 「読んでみると、頑張りどころを間違えてたことに気付かされる」

- 「仕事が速い人はこれをやってたんだな、ということがよくわかった」

など、ありがたい言葉を頂戴しており嬉しい限りだ。

もしあなたが「短時間で網羅的に仕事術を学びたい」「根本から仕事の生産性を高めたい」と感じているのなら、ぜひ手に取ってみて欲しい。

★ブランディングの理論と実践をつなぐ「ブランディングの教科書」

本書は、筆者の専門である「ブランディング」について解説した書籍だ。

ブランディングは、ややもすれば「デザインの話」「広告の話」「世界観の話」など、掴みどころのない抽象論に陥りがちだ。

しかしブランディングは「ブランド戦略」という言葉があるように、企業の成否を大きく左右する戦略のひとつだ。そして投資が伴う以上、一定の合理性と説明責任が求められる。決して、売上や利益から逃げてはならないのだ。

本書は、つい「感覚論」に陥りがちな「ブランディング」に対して「論理的な納得性」と「直感的な腹落ち感」の両面を追求した書籍だ。

「論理」が理解できなければ、ブランディングを体系的に理解することできず、再現性を生むことができない。

そして「直感的な腹落ち感」がなければ、ブランディングを実務に落とせず、成果をもたらすことができない。

本書は、広告代理店&外資系コンサルティングファームで培った「生の知見」と「体系的な解説」を通して、ブランディングの理論を実践へとつなげて解説している。

おかげさまで、本書はAmazon kindle売れ筋ランキング「消費者主義」ジャンルでベストセラー入りを果たし、Amazonレビューでも、

- 「ふわっとしたブランディングの本が多い中で、異彩を放っている」

- 「事例も多いので実践のイメージが湧きやすい」

- 「海外企業の事例ばかりが紹介されている輸入本だとピンとこない、という方にお薦め」

など、ありがたい言葉を頂いている。

もし本書を手にとって頂ければ、ブランディングの専門用語はもちろん、実践の手順や実務の勘所が、一通り学べるはずだ。

その他の解説記事とおすすめ書籍

おすすめ記事

★思考力が身につくおすすめ記事

★ビジネススキルが身につくおすすめ記事

★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ記事

おすすめ書籍

★17のビジネス分野別おすすめ書籍

★思考力が身につくおすすめ書籍

★ビジネススキルが身につくおすすめ書籍

★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ書籍

終わりに

今後も、折に触れて「あなたをブランドにする思考法」の解説を続けていくつもりだ。

しかし多忙につき、このブログは不定期の更新となる。

それでも、このブログに主旨に共感し、何かしらのヒントを得たいと思ってもらえるなら、ぜひこのブログに読者登録やTwitter、facebook登録をしてほしい。

k_birdがブログを更新した際には、あなたに通知が届くはずだ。