このページに辿り着いたあなたなら「PDCAとは何か?」あるいは「仮説検証サイクルを効果的に回す手順」に関心があることだろう。

このブログ「Mission Driven Brand」は、外資系コンサルティングと広告代理店のキャリアを持つ筆者が、ビジネスの「できない、わからない」を解決するブログだ。

PDCAとは、目標達成に向けた仮説検証の学習サイクルのことを指す。

PDCAは、KPIと並びビジネスの世界に定着して久しい。一方でPDCAの問題点は「PDCAで現場が疲弊する」などの副作用が現れやすい点だ。

しかし、PDCAは扱い方さえ間違わなければビジネスだけでなく、あなたの働き方そのものにもポジティブな影響を与える。よって、この記事では、

- PDCAとは何か?

- PDCAを効果的に回す方法

について完全解説する。

もしあなたが「PDCAとは何かを知りたい」あるいは「仮説検証を効果的に回す方法を知りたい」と考えるなら、この解説を最後までお読みいただきたい。

また、この記事の最後には、記事内で紹介した図版のスライド資料を用意しているので、ぜひ復習時に活用頂きたい。

- ★「シャープな仮説を生み出す頭の使い方」を徹底解説

- PDCAとは何か?

- 仮説検証サイクルを回す|PDCAを効果的に回す方法

- PDCAの本|おすすめ書籍3冊

- このブログから書籍化した本4冊

- その他の解説記事とおすすめ書籍

- 終わりに

★「シャープな仮説を生み出す頭の使い方」を徹底解説

本論に入る前に、拙著「推論の技術」を紹介させていただこう。

PDCAは「仮説」こそが成否を握るといっても過言ではない。

なぜなら、仮説を生み出せなければ次の一手を見出しようがなく、検証のしようもなくなるからだ。つまり、PDCAは止まってしまうことになる。

しかし仮説思考の書籍の多くは、仮説思考の重要性は説くものの、肝心の「仮説思考の身につけ方」になると、

- 「センスが必要」

- 「経験の積み重ねが物を言う」

など「それを言ったらお終いよ」という結論で終わらせている書籍が多い。

しかし本書は「仮説思考に必要な頭の使い方の手順」を、豊富な事例とともに徹底解説している。よって、その手順通りに頭を使えば「センス」や「長年の経験」に頼ることなく、誰でも優れた仮説を導き出せるようになる。

おかげさまで本書は5版を重ね「読者が選ぶビジネス書グランプリ2021」にノミネートいただいた。NewsPicksやNIKKEI STYLE、lifehackerなど多くのメディアで取り上げていただき、中国や台湾、香港でも出版が決定している。

さらにAmazonレビューでも、

- 「ここ数年の仮説思考系の書籍で久々のヒット」

- 「自分オリジナルの武器にしていけそうな良書」

- 「一生もののスキルになるのは間違いない」

など有難い言葉を頂戴している。

もしあなたがシャープな仮説を導き出し、適切にPDCAを回せるようになりたいなら、ぜひ本書を手にとってみて欲しい。

PDCAとは何か?

PDCAとは

PDCAとは、目標達成に向けた仮説検証の学習サイクルのことを指す。

「PDCA」とは、Plan、Do、Check、Actionsそれぞれの頭文字を取ったものだ。そしてPDCAサイクルとはビジネスの流れを、

- Plan:仮説立案

目的とゴールを設定し、そのために何をするのか仮説を立てること。 - Do:実行

施策を実行し、問題が発生したら対応すること。 - Check:学習

施策の検証・評価を行い、そこから学習すること。 - Action:軌道修正

学習を元に課題を改善しながら軌道修正をしていくこと。

の4つにプロセス分解し「成果に向けた学習と行動のサイクル」を回すことで、ビジネスを進化させてくことだ。

仮説検証サイクルを回す|PDCAを効果的に回す方法

いよいよここからは、PDCAサイクルを効果的に回す方法について解説していこう。

PDCAを効果的に回す方法と具体例-1:Plan(仮説立案)

PDCAサイクルの「Plan」とは、目的とゴールを設定し、そのために何をするのか仮説を立てることを指す。

あらゆるビジネスは「Plan:仮説立案」がカギを握る。

なぜなら「Plan:仮説立案」を立てられなければ次の一手を見出しようがなく、検証のしようもなくなるからだ。つまり、PDCAサイクルは、そこで止まってしまうことになる。

PlanはPDCA全体の立脚点となる重要なステップであり、Planがあるからこそ、チームは足並みを揃えることができるようになる。

また、事前に「Plan」を立てておけば「Check」時に「Planと実行の乖離」を分析することも可能になる。

Planを考える上で必要な方法と手順は下記の通りだ。

- 目的と目標を設定する

- 課題を明確にする

- 戦略を考える

- 計画を立てる

- KGI/KPIに落とす

以下、簡単に解説していこう。

Plan(仮説立案)-1:目的と目標を設定する

目的とは「実現したい内容」のことを指す。例えば、

- 売上を上げる

- コストをを下げる

- ブランド認知率を上げる

などが典型だ。一方で「目標」とは「目的(=実現したい内容)の達成水準」のことを指す。

別の言い方をすれば「何のために頑張るのか」という「努力の方向」を決めるのが「目的」であり「どこまで頑張るのか?」という達成水準を決めるのが「目標」だ。

目的・目標を設定する際に意識しておきたいのは、目的や目標に「ストーリーを乗せる」ことだ。

イソップ寓話にレンガ職人の話があるが、人はいきなり「100万個のレンガを積み上げよう(=目標)」と言われても、その意味や意義を理解できず、意欲やモチベーションにつながらない。

しかし「多くの人々を救う大聖堂を創ろう」という「目的」を理解した上で「100万個のレンガを積み上げよう」という目標が示されれば、気が遠くなるような単調な仕事も「意義がある仕事」に変わる。

PDCAは、ともすれば「数値管理」の色彩を帯び、現場の仕事は「数値を追いかけるだけのPDCAマシーン」になりがちだ。

しかしPDCAサイクルを回す際には、単なる数値目標だけでなく

- PDCAサイクルの先にあるのは、どのような景色なのか?

- 社会やビジネスを、どう変えるのか?

などのストーリーを示すことができれば「目的」は「実現したくなる未来」に変わり「目標」は単なる数値を越えて「目的実現のためのマイルストーン」に変わる。

重要なので繰り返すが、PDCAサイクルは「無味乾燥な数値だけの世界」にしてはならない。必ず「学習」「成長」「実現したい社会」の視点でPDCAのストーリーを語るようにしよう。

Plan(仮説立案)-2:課題を明確化する

目的と目標が設定できたら、次は課題を明確にしよう。「課題」を明確にするには、

- 目的と目標

- 今の状態

- そのギャップ

の3つを正確に把握することが必要だ。

こと「課題」となると、人はつい「今、目の前に生じている困りごと」に着目しがちだ。

しかし、そもそも「理想の状態」があるからこそ、人は「理想と現実」にギャップを感じ、課題意識を持つ。

だとすれば「課題」の立脚点は「今の困りごと」ではなく「目的・目標」の方であり「目的・目標」と「今の現実」のギャップを見極めることで初めて「課題」は浮き彫りになる。

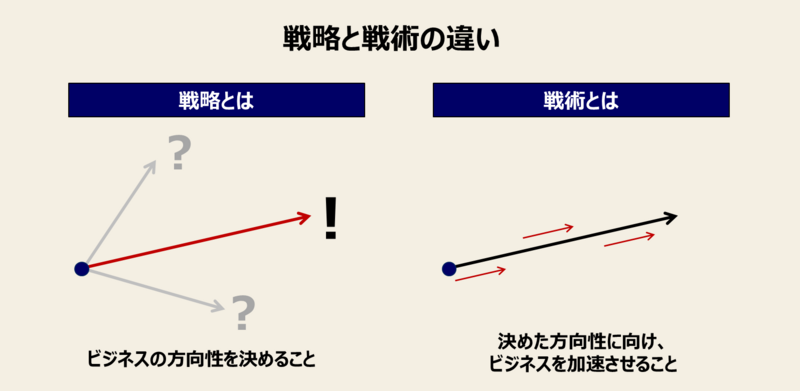

Plan(仮説立案)-3:戦略を考える

どのようなビジネスも、投入できるビジネス資源(ヒト・モノ・カネ)には限りがある。

限られたビジネス資源で効果の最大化を図るには、最も効果が見込める分野を「選択」し「集中」させなければならない。このように「どのような分野にビジネス資源を集中させれば勝てるのか?」を考えるのが戦略だ。

別の言い方をすれば、戦略とは「この戦略通りに愚直に実行すれば必ず勝てる」という「施策の方向性を決める設計図」だ。優れた戦略を策定できれば、その通りに実行すれば「必ず勝てる」のだから、PDCAの「D:実行」を、ぐっと楽にしてくれる。

戦略立案の巧拙は、現場の負担と成果を大きく左右するため、決して手を抜いてはならないステップだ。

Plan(仮説立案)-4:計画を考える

「この戦略通りに愚直に実行すれば必ず勝てる」という戦略が策定できたら、続いては計画に落とすステップだ。

計画は、ともすれば「細かく」「綿密に」「網羅的に」となりがちだ。しかしビジネス環境の変化が激しい現在においては、どんなに綿密な計画も「経験からの学び」にはかなわない。

むしろ「Plan=可能性の一つ」と捉え、素早く行動を起こして、経験して学び、改善を繰り返した方が成果は出やすくなる。

また「Planはあくまで実行者のもの」という認識の共有も欠かせない。そうでなければ「ボク、Planを作る人」「あなた、Doする人」となり、現場は徐々に「やらされ仕事」となり、待っているのは疲弊した現場だ。

Plan(仮説立案)-5:KPI/KGIに落とす

「戦略」を「計画」に落とし込むことができたら、さらにKPI/KGIを設定して、計画を「組織目標」に落としこもう。もしあなたが適切にKPI設定できれば、チームを同じ方向に向かわせることが可能になる。

また、ビジネスの現状は可視化され、PDCAの「C:Check」の段階で「KPIの時系列比較分析」や「競合比較分析」によって、ビジネスの課題や強みを見出すことが可能になるはずだ。

PDCAを適切に回す方法と具体例-2:Do(実行)

PDCAの「Do」とは、施策を実行し、課題が発生したら対応することを指す。

課題が発生したら対応すること

どんなに優れたPlanも「Do:実行」に移せなければ成果はゼロだ。DoはPDCAの成果に直結する、極めて重要なステップだと言える。

Doを考える上で必要な方法と手順は下記の通りだ。

- タスクとスケジュールを細分化する

- 実行する

- 発生した問題に対応する

以下、簡単に解説していこう。

Do(実行)-1:タスクとスケジュールを細分化する

まずは「Plan」で描いた施策を細かいタスクに分解し「個人レベルの役割」に落とした上で行動スケジュールを引いていこう。

1つ1つの施策を

- タスク

- 個人レベルの役割分担

- 行動スケジュール

に落としていけば「Doの推進力」は劇的に高まる。

なぜなら、常に1人1人が「直近の具体的なゴール」をイメージしやすくなるので、そのゴールに向けた行動を起こしやすくなるからだ。また「直近の具体的なゴール」を達成するたびに「ゴールに達成した実感」や「成長している実感」も認識しやすくなるはずだ。

Do(実行)-2:実行する

PDCAのDoの局面では計画が詳細に決まっていることが多い。そのため、実行現場はつい「計画を守ること」自体が目的になりがちだ。そして計画通りにいかない場合、なんとか帳尻を合わせようとする。それが不正の温床になることすらある。

こだわるべきは「計画そのもの」ではなく「課題」だ。

もし、実行段階で計画通りにいかないのであれば「無理をする」のではなく「適切な課題意識」を持って、関係者に共有っしよう。

その課題意識が「Check:学習」のタイミングで「学び」となって効いてくるはずだ。

Do(実行)-3:発生した課題に対応する

もし、実行段階で何らかの課題が発生したら「計画を守ること」よりも「発生した課題をチームで共有すること」を優先しよう。なぜなら、その課題はあなた以外の他の誰かにも起きている可能性があるからだ。

もし課題を共有できれば、組織的に解決し、そのノウハウを横展開することができる。

もし、様々な課題解決のノウハウが溜まってくれば、実行の生産性も高まり、あなたの組織固有の競争力になっていくはずだ。

PDCAサイクル適切に回す方法と具体例-3:Check(学習)

PDCAの「Check」とは、施策を検証・評価し、そこから学習することを指す。

そこから学習すること。

Checkのステップは「学習する組織」として常に振り返りを実践し、様々な学びを得ながら競争力を進化させていく、極めて重要なステップだ。

そうであるにもかかわらず「Check」や「Action」まで至らない企業が後を絶たたない。

「Checkはきちんとやってます」という企業でありがちなのは、現場レベルで「良かった」「ダメだった」など「結果の感想」に留まっていたり、上層部では責任追及が始まるパターンだ。

本来PDCAのCheckで行うべきは「結果の感想」や「責任の追及」ではなく、検証から得た「学び」を共有し「Check:学習」そのものを「習慣化」していくことだ。

そのためには「失敗」に対する捉え方を大きく変える必要がある。

「失敗」を「ダメなこと」と捉えてしまうと「Check=犯人探し」の色彩を帯び、同僚や部下、あるいは上司への配慮から、どうしても「Check」は甘くなる。

しかし「失敗=未来に向けた学び」と捉え、失敗を受け入れて喜ぶという心構えを持てれば、後に続く人たちに向けた大きな財産となる。

チームの生産性を高めるには「心理的安全性が必要だ」と言われるが、PDCAの「Check:学習」を効果的に機能させる上でも、心理的安全性は必要不可欠であることを強く認識しておこう。

Checkを考える上で必要な方法と手順は下記の通りだ。

- 問題を特定する

- 問題の解決策を立案する

以下、簡単に解説していこう。

Check(学習)-1:問題を特定する

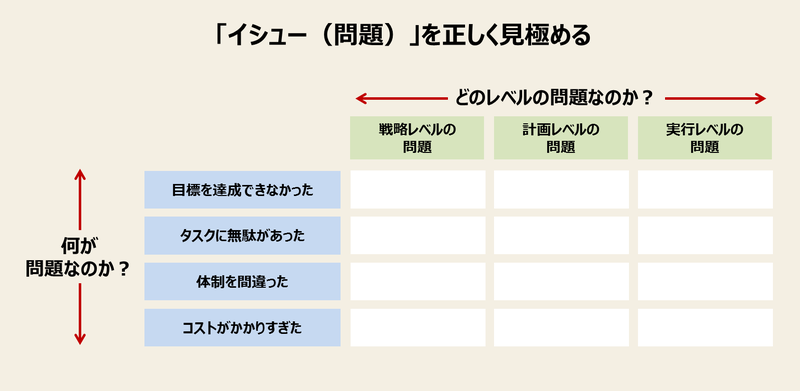

Checkのステップで重要なのは「問題を解決すること」以上に「問題を正しく見極めること」だ。これをビジネスの世界では「イシュー」と呼ぶ。

問題を正しく見極めるためには「何が問題なのか?」だけでなく「どのレベルの問題なのか?」も見極めることが重要だ。

例えば「何が問題なのか?」については

- 「タスクに無駄があった」

- 「体制を間違った」

- 「コストがかかりすぎた」

など「目に見える問題」として認識しやすい。しかしその問題が、

- 「戦略レベルの問題なのか?

- 「計画レベルの問題なのか?

- 「実行レベルの問題なのか?」

などのように「どのレベルの問題なのか?」は目に見えないために見落としやすくなる。

その結果、PDCAの「Check」が「現場レベルの小手先の改善」に留まり、より根本的な問題解決に至らない場合があるので注意が必要だ。

Check(学習)-2:問題の解決策を立案する

問題を正しく見極めることができたら、問題の解決策を立案するステップだ。問題解決策を立案する際には、以下の視点を念頭に置いておけばスムーズだ。

- 施策を修正すべきか?:

「変えるべきこと」と「変えるべきでないこと」を考える視点 - 施策を追加すべきか?:

「追加すべきこと」を考える視点 - 施策を中止すべきか?:

効果が乏しい施策を中止する視点 - 新たなチャレンジをすべきか?:

上方修正し挑戦的、野心的なActionを考える視点 - ピボットすべきか?:

大きな「方向転換」や「路線変更」をすべきか?

特に「ピボットすべきか?」という視点はリーダーの胆力が試される。

どれだけPDCAを回しても成果が出なくなったとき、次に求められるのは大きな戦略転換だ。PDCAで解決できない非連続な局面に立たされた時、最後はリーダーの人間力や胆力を総動員した上で、大きな「方向転換」を決断することになる。

リーダーにとってみれば非常に怖いことだが、それを乗り越えない限り、効果が乏しい不毛なPDCAをひたすら繰り返すだけになる。結果、現場が良かれと思って必死に回しているPDCAが、労力の割にほとんど効果のない「PDCA地獄」になる可能性もあるので注意が必要だ。

PDCAを適切に回す方法と具体例-4:Action(軌道修正)

PDCAの「Action」とは「C:Check」での学習を元に、軌道修正をしていくことを指す。

Actionのステップで重要なのは「できない理由よりやれる方法」を考え「愚直に実行していく」ことだ。PDCAは「行動のマネジメント」と言われるが、真に重要なのは思考と行動を繰り返しながら学びを文化に変え、終わることのない改善を習慣にしていく「学習のサイクル」だ。

PDCAは、改善がゴールではない。あらゆるビジネスは、常に未来に向けてなされるのだから、どの段階においても、それが「新しいスタート」であることを、肝に銘じておこう。

PDCAの本|おすすめ書籍3冊

締めくくりに、あなたにおすすめできる「PDCAの本」を紹介しよう。選定した基準は下記の通りだ。以下のどれかに当てはまるものをピックアップした。

- k_birdが実際に読み、単純に「素晴らしかった」と思えるPDCAの本。

- 実際に実務に役立っているPDCA関連の書籍。

- 長年に渡って読み継がれており、時代を越えても変わらない「本質」や「原理」が見出せるPDCA関連の名著。

もちろん、すべて「なぜ読むべきなのか?」という解説付きだ。

PDCAの本おすすめ書籍-1:まんがで身につくPDCA

タイトルの通り、本書はマンガ形式でPDCAを解説している書籍だ。

本書が優れている点は、マンガでストーリーが進んでいくためPDCA初心者にとっては極めてわかりやすい点だ。

また「マンガでわかる●●」という類の書籍となると、つい「内容が浅いのでは?」と思いがちだが、本書の著者はトヨタの現場でいろんな人と接してきた経験があるため「Planをどの程度立てれば良いのか?」「Checkの仕方が間違っていないか?」など、要所要所で細かい手法が解説されている。そのため、PDCAを「へぇー」で終わらない工夫がなされているのが秀逸だ。

もしあなたが「これからPDDCAを始めたい」と考えているなら、本書はその入り口としてふさわしい書籍だ。

PDCAの本おすすめ書籍-2:一生食えるプロのPDCA

職場でPDCAを回すには、あなた自身が「自分自身のPDCA」を回すスキルを身につけている必要がある。

本書は、元外資系のコンサルタントがまとめた「一生使えるスキルとしてのPDCA」を解説した書籍だ。

先ほどの「まんがで身につくPDCA」が「職場での実践」にフォーカスした書籍だとしたら、本書は「スキルとしてのPDCA」にフォーカスした書籍だと言える。

本書の最大の特徴は、PDCAのそれぞれのステップで欠かせない重要なポイントを解説しつつも「営業職のPDCA」「マネージャーのPDCA」「プロジェクトのPDCA」「スキルアップのPDCA」など12の具体例を、その運用方法まで含めて解説している点だ。

本来、PDCAは使える範囲が広く、学びや成果につながりやすい考え方だ。

もしあなたがPDCAサイクルを様々な分野に応用し、自分を飛躍的に成長させたいなら、本書は一読に値する書籍だ。

PDCAの本おすすめ書籍-2:xDrive 質問でPDCAは加速する

当たり前のことだが、チームのPDCAは、自分一人だけでは回せない。

あなたがどんなにPDCAの知識やスキルを身につけても、他のチームメンバーに主体性や当事者意識がなければ、チーム全体でのPDCAは回らない。

本書は、そんなチームメンバー達に「質問」を通して思考を促しながら、当事者意識を作ることでPDCAを回す方法を解説した書籍だ。

本書が秀逸なのは、単なる「考え方」にとどまらず、チームメンバーのPDCAを回すための120個もの「質問集」が用意されており、極めて実践的なのもありがたい。

もし、チームメンバーの当事者意識がPDCAのボトルネックになっているなら、本書はその解決策になる書籍だ。

このブログから書籍化した本4冊

★「シャープな仮説を生み出す頭の使い方」を徹底解説

冒頭でも紹介したが、再度ここでも紹介させていただこう。

PDCAサイクルを回す中で、最も大切な能力は何かと聞かれれば、筆者は「過去の結果から教訓を得て、次の仮説を立てる能力」と答えるだろう。

なぜなら、次の仮説を立てられなければ次の一手を見出しようがなく、検証のしようもなくなるからだ。つまり、PDCAサイクルは、そこで止まってしまうことになる。

しかし仮説思考の書籍の多くは、仮説思考のメリットは説くものの、肝心の「仮説思考のマスターの仕方」になると、

- 「センスが必要」

- 「経験の積み重ねが物を言う」

など「それを言ったらお終いよ」という結論で終わらせているものが多い。

翻って本書は「仮説思考に必要な推論の手順」を、豊富な事例とともに解説している。よって、その手順通りに推論を重ねれば「センス」や「長年の経験」に頼ることなく、誰でも優れた仮説を導き出せるようになる。

おかげさまで、本書はflierとグロービスが主催する「読者が選ぶビジネス書グランプリ2021」にノミネートいただき、NewsPicksやNIKKEI STYLE、lifehackerなど多くのメディアで取り上げていただいた。Amazonレビューでも、

- 「ここ数年の仮説思考系の書籍で久々のヒット」

- 「自分オリジナルの武器にしていけそうな良書」

- 「一生もののスキルになるのは間違いない」

など有難い言葉を頂戴しており、5刷を重ねている。

もしあなたが、PDCAを回す上で「次の一手」を生み出し続けたいなら、ぜひ本書を手にとってみて欲しい。

★ロジカルシンキングでは学べない「視点力」と「法則力」を身につける※無料のオーディオブック特典付

人は誰しも「視点」を通してしか物事を考えることができない。

別の言い方をすれば「そもそも何を考えるべきか?」という論点(=イシュー)は、視点が決めてしまうともいえる。

また、どんなに適切な視点を置いたとしても「ああなれば→こうなるだろう」という「予測のパターン(=法則)」が頭の中になければ、確かな仮説を導き出すことはできない。

本書はビジネス書から「視点」と「法則」を発見し、思考の質とスピードを上げていく独学術を解説した書籍だ。

1つの「視点」しか持てない人は、1つの論点しか設定することができない。当然、導き出せる仮説も1つだけだ。

しかし5つの「視点」を持てれば、5つの論点を設定できるようになる。その結果、5つの仮説を導き出すことができるようになるはずだ。

もしあなたが自由自在に「視点」を操ることができるようになれば、物事の多様な側面に気づき、次々と「新たな可能性」を拓くことができるようになる。

また、数多くの「法則」をストックしていけば、様々な現象に「法則」を当てはめることで「筋の良い仮説」を瞬時に導き出すことが可能になるはずだ。

おかげさまで、本書はThe21や日経、STUDY HACKERなど多くのメディアに取り上げていただき、発売3か月で海外の翻訳出版も決定した。Amazonレビューでも、

- 視点力や仮説思考、抽象化スキルが身に付く良書

- これまでの読書術の常識を次々と塗り替えている目からウロコの本

- まさに「モノの見方を変える方程式」

など、ありがたい言葉を頂戴している。

もしあなたが「フレームワーク」だけでは得られない「視点力」と「思考スピード」を身につけたいなら、ぜひ本書で紹介する読書法を実践して欲しい。

★8ジャンル57個の仕事術で「実践力」を身につける

どのようなビジネスも、実践が伴わなければ成果は出ない。しかし、いざ「実践力」を身につけようとしても、その分野は、

- 時間管理術

- 段取り術

- コミュニケーション術

- 資料作成術

- 会議術

- 学び術

- 思考術

- 発想術

など多分野に渡り、最低8冊分の読書時間と書籍代がかかってしまうのが難点だ。

しかし、本書「超効率ハック」は、8つの分野の仕事術の「重要ポイントだけ」を抜き出し、ギュッと1冊に凝縮した書籍だ。

さらに、本書は「訓練や習慣化が必要な作業テクニック」ではなく「行動を変えるための頭の使い方」の解説に力を入れているため「頭のスイッチを切り替える」だけですぐに実践できるのも特色だ。

おかげさまで、本書を題材にしたSchooのオンライン授業では「思考法ジャンル」で人気ランキング1位を頂いた(139講座中)。また、lifehackerやOggiなど数多くのメディアで取り上げていただき、Kindleでは「オペレーションズ部門」でベストセラー1位を獲得している。

Amazonレビューでも、

- 「思考と行動の質を上げるヒントが盛りだくさん」

- 「読んでみると、頑張りどころを間違えてたことに気付かされる」

- 「仕事が速い人はこれをやってたんだな、ということがよくわかった」

など、ありがたい言葉を頂戴しており嬉しい限りだ。

もしあなたが「短時間で網羅的に仕事術を学びたい」「根本から仕事の生産性を高めたい」と感じているのなら、ぜひ手に取ってみて欲しい。

★ブランディングの理論と実践をつなぐ「ブランディングの教科書」

本書は、筆者の専門である「ブランディング」について解説した書籍だ。

ブランディングは、ややもすれば「デザインの話」「広告の話」「世界観の話」など、掴みどころのない抽象論に陥りがちだ。

しかしブランディングは「ブランド戦略」という言葉があるように、企業の成否を大きく左右する戦略のひとつだ。そして投資が伴う以上、一定の合理性と説明責任が求められる。決して、売上や利益から逃げてはならないのだ。

本書は、つい「感覚論」に陥りがちな「ブランディング」に対して「論理的な納得性」と「直感的な腹落ち感」の両面を追求した書籍だ。

「論理」が理解できなければ、ブランディングを体系的に理解することできず、再現性を生むことができない。

そして「直感的な腹落ち感」がなければ、ブランディングを実務に落とせず、成果をもたらすことができない。

本書は、広告代理店&外資系コンサルティングファームで培った「生の知見」と「体系的な解説」を通して、ブランディングの理論を実践へとつなげて解説している。

おかげさまで、本書はAmazon kindle売れ筋ランキング「消費者主義」ジャンルでベストセラー入りを果たし、Amazonレビューでも、

- 「ふわっとしたブランディングの本が多い中で、異彩を放っている」

- 「事例も多いので実践のイメージが湧きやすい」

- 「海外企業の事例ばかりが紹介されている輸入本だとピンとこない、という方にお薦め」

など、ありがたい言葉を頂いている。

もし本書を手にとって頂ければ、ブランディングの専門用語はもちろん、実践の手順や実務の勘所が、一通り学べるはずだ。

その他の解説記事とおすすめ書籍

おすすめ記事

★思考力が身につくおすすめ記事

★ビジネススキルが身につくおすすめ記事

★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ記事

おすすめ書籍

★17のビジネス分野別おすすめ書籍

★思考力が身につくおすすめ書籍

★ビジネススキルが身につくおすすめ書籍

★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ書籍

終わりに

今後も、折に触れて「あなたをブランドにする思考法」の解説を続けていくつもりだ。

しかし多忙につき、このブログは不定期の更新となる。

それでも、このブログに主旨に共感し、何かしらのヒントを得たいと思ってもらえるなら、ぜひこのブログに読者登録やTwitter、facebook登録をしてほしい。

k_birdがブログを更新した際には、あなたに通知が届くはずだ。