この記事に辿り着いたあなたなら、何らかの理由でおすすめの「アイデアの本」や「発想力をつける本」を探していることだろう。

このブログ「Mission Driven Brand」は、外資系コンサルティングファームと広告会社の両方のキャリアを持つ筆者が、ブランディングやマーケティング・ビジネスにおける「できない、わからない」の課題解決を目指しているブログだ。

各解説記事でもおすすめのマーケティング本やブランディング本を紹介しているが、今回は想像力を鍛えるための「アイデア・発想力の本」を入門書から名著まで14冊紹介しよう。どれも、本ブログの筆者であるk_birdが「ぜひ読むべき」と考える書籍だ。

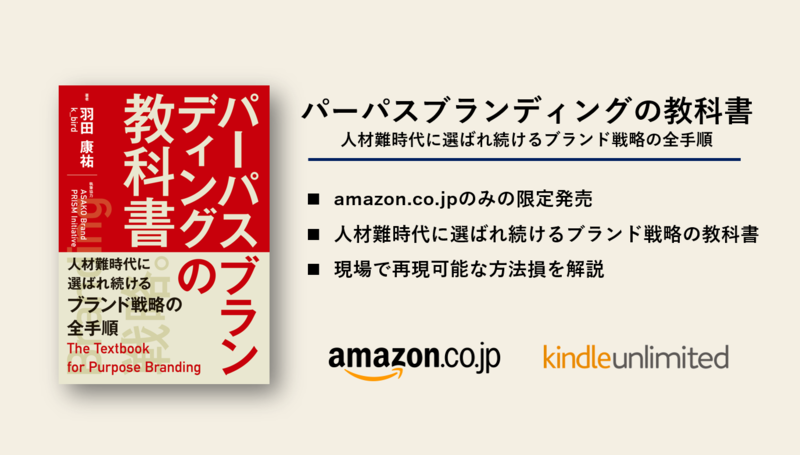

★このブログから書籍化!人材難を突破する「パーパスブランディングの教科書」

「求人広告を出しても、年々応募者が減っている」「 内定を出しても、条件面で大手や競合に競り負け、辞退が相次ぐ」「従業員のエンゲージメントが上がず、離職が相次ぐ」…。

あなたの会社も、このような状況に陥ってはいないだろうか?

人材難の時代に突入したいま、採用難や組織の停滞は一時的な問題ではない。日本の労働人口は減少し続けており、先送りすれば状況は悪化する一方だ。待遇改善や制度改革といった「小手先の対策」だけでは、もはや限界に達している。

本書は、こうした課題に対する根本的な解決策として、「パーパスブランディング」を解説した書籍だ。パーパスブランディングは「自社の社会的存在価値」や「創り上げたい社会像」を明確にし、それを社内外に伝えることで、指名で選ばれる存在にしていく取り組みを指す。

本書の執筆陣は、ある時は広告代理店のストラテジックプランナーとして、またある時は外資系コンサルティングファームのコンサルタントとして、数多くの企業が採用・組織・ブランディングの現場で苦しむ姿を見てきた。

そこで痛感したのは、「パーパス」や「ブランディング」という言葉が、ふわっとした理念や耳当たりの良いスローガンにとどまり、実効性を伴わないケースがあまりにも多いという現実だ。

「理論」がなければ、パーパスブランディングは体系化できず再現性を生まない。「実践」がなければ、企業に成果をもたらすことはできない。

本書は、その両者をつなぐ“教科書”として、採用・組織・経営・マーケティングに横断的な効果をもたらすパーパスブランディングの実行手順を示している。その内容は以下の通りだ。

- パーパスブランディングとは何か?

- 今なぜパーパスブランディングなのか?

- Brand PRISM ― パーパス策定・再解釈のフレームワーク

- ビジュアルアイデンティティ

- インナーブランディング

- パーパス採用ブランディング

- ESG・サステナビリティ統合

- アウターブランディング

もし、あなたがこれらに課題を感じているなら、ぜひAmazonのページで本書の目次をチェックしていただきたい。

また、kindle Unlimitedを契約されている方は無償で手に入れることができるので、気軽に手に取っていただきたい。

- ★このブログから書籍化!人材難を突破する「パーパスブランディングの教科書」

- アイデア・発想力の本おすすめ書籍-1:直感と論理をつなぐ思考法

- アイデア・発想力の本おすすめ書籍-2:5W1Hの思考法

- アイデア・発想力の本おすすめ書籍-3:すべての仕事はクリエイティブディレクションである

- アイデア・発想力の本おすすめ書籍-4:クリエイティブ・マインドセット 想像力・好奇心・勇気が目覚める驚異の思考法

- アイデア・発想力の本おすすめ書籍-5:アイデアのちから

- アイデア・発想力の本おすすめ書籍-6:ブレイクスルー ひらめきはロジックから生まれる

- アイデア・発想力の本おすすめ書籍-7:センスは知識からはじまる

- アイデア・発想力の本おすすめ書籍-8:世界一やさしい右脳型問題解決の授業

- アイデア・発想力の本おすすめ書籍-9:アナロジー思考

- アイデア・発想力の本おすすめ書籍-10:コンテキスト思考

- アイデア・発想力の本おすすめ書籍-11:賢さをつくる

- アイデア・発想力の本おすすめ書籍-12:ずるい考え方 ゼロから始めるラテラルシンキング入門

- アイデア・発想力の本おすすめ書籍-13:アイデアの作り方

- アイデア・発想力の本おすすめ書籍-14:考具 ―考えるための道具、持っていますか?

- アイデア・発想力の本おすすめ書籍-15:問題解決ラボ―「あったらいいな」をかたちにする「ひらめき」の技術

- アイデア・発想力の本おすすめ書籍-16:101デザインメソッド 革新的な製品・サービスを生む「アイデアの道具箱」

- このブログから書籍化した本4冊

- その他のおすすめ書籍と解説記事

- 終わりに

それでは、ここからはおすすめのアイデア・発想力関連本を紹介していこう。選定基準は、以下の基準のどれかに当てはまるものとした。

- k_birdが実際に読み、単純に「素晴らしかった」と思えるアイデア・発想力の良書。

- 実際に「思考の範囲を広げる」あるいは「知恵を見出す思考力を鍛える」ことに役立っているアイデア・発想力関連書籍。

- 長年に渡って読み継がれており、時代を越えても変わらない「本質」や「原理」が描かれているアイデア・発想力関連本。

アイデア・発想力の本おすすめ書籍-1:直感と論理をつなぐ思考法

直感は、時に人とは異なるユニークな発想を生み出し、論理は成功確率や再現性を高めてくれる。

本書は、正解が存在しなくなった今のビジネス環境に求められる「ビジョン思考」の重要性と方法論を説いた書籍だ。

世にいう「ビジョナリー」と呼ばれる人たちは、ビジョンを原動力にしながらも、同時に「直感」と「論理」を往復し「ビジョン」を「戦略」に落とし込むことに長けている。

本書の秀逸な点は「ビジョン思考」を「カイゼン思考」「戦略思考」「デザイン思考」と対比させることで特徴を浮き彫りにするとともに、「妄想」「知覚」「組替」「表現」の各段階ごとに「発想の技法」を解説してくれている点だ。

これまでビジネスの世界では「直感」は「得体のしれない妄想」として軽視されてきたきらいがあるが、もしあなたが「10%のカイゼン」よりも「10倍の成長」を目指したいなら、本書は一読すべき書籍だ。

アイデア・発想力の本おすすめ書籍-2:5W1Hの思考法

5W1Hといえば、もはや多くのビジネスパーソンにとって「基本」ともいえるフレームワークだろう。

その基本とは「Who(だれが)「When(いつ)」「Where(どこで)」「What(なにを)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」を明確にすることで、「より齟齬のないコミュニケーションをしましょう」というコミュニケーションの基本として語られることが多い。

しかし、本書のスタンスは次の2点で明確に異なる。

1つ目は「5W1H」を「問いのフレームワーク」として捉え直している点だ。5W1Hの「Why(なぜ)」を掘り下げていくことで、より本質的な思考が可能になり、これまでとは異なる広い視野で物事を捉えることが可能になる。その具体的な手順を解説しているのが大きな特徴だ。

2つ目は「5W1H」を「発想のフレームワーク」として捉え「5W1Hをずらす視点」を持つことで、これまでの常識とは異なるユニークなアイデアを生む方法論を解説している点だ。

「5W1H」と言えば、つい「使い古されたフレームワーク」という印象を持ちがちだか、使い方を工夫すれば「人とは違った視野や発想を得るきっかけ」にすることができる。

もしあなたが「視野が狭い」「発想するのが苦手」と感じているのなら、ぜひ本書を手に取ってみてほしい。

「5W1H」という誰もが知るフレームワークが、あなたを劇的に変えてくれるはずだ。

アイデア・発想力の本おすすめ書籍-3:

すべての仕事はクリエイティブディレクションである

当たり前のことだが「解くべき課題」の設定を間違えば、出した答えも当然、間違ったものになる。

課題を解決するには、そもそも課題が特定できていなければならないが、社会情勢が大きく変化している現在においては、解決すべき課題を明確にすることすら困難だ。

本書は「クリエイティブ」という切り口で課題の発見から課題の解決までをわかりやすく、すべての仕事に応用できる技術としてまとめた書籍だ。

しかし本書の本当の価値は2つある。

1つは「クリエイティブワークに限らずあらゆる仕事に応用が利く」点だ。そして2つ目は、驚くほど「外資コンサル本との共通項が多い」点だ。

このことは、優れたクリエイターの「創造性」と、外資コンサルの「ロジカルシンキング」は、使う武器が異なるだけで問題解決のアプローチは同じであることを示している。

本書は、広告代理店のクリエティブディレクターだけが読む本ではない。つい「ロジック一辺倒」に偏りがちな多くのビジネスパーソンが読むべき一冊だ。

アイデア・発想力の本おすすめ書籍-4:

クリエイティブ・マインドセット 想像力・好奇心・勇気が目覚める驚異の思考法

多くの市場が成熟した昨今、ビジネスに求められているのは「市場適応」ではなく「市場創造」つまりイノベーションだ。

しかし日本企業は、今あるものの改善は得意だが、世の中にないものを生み出すイノベーションは苦手だといわれる。

本書は「デザイン思考」で有名となったデザインファームIDEO社の創業者が書いた書籍だ。あなたが直面する様々な課題に対して、個人や組織が創造性を発揮できるようになるための心構えとコツが紹介されている。

ぜひ、想像してみて欲しい。あなたのチーム一人一人に創造性を発揮できるチャンスを与えられたとしたら、どれだけ素晴らしいだろうか?

あなたも、そしてあなたのチームも、周囲の世界を変える力がある。そう信じさせてくれる書籍だ。

アイデア・発想力の本おすすめ書籍-5:

アイデアのちから

どんなに優れたアイデアも、初めは小さな種にすぎない。

本書は「小さなアイデア」を、どのようにして周囲に影響を与えられるような形に仕上げていくか?という「効果的にアイデアを伝える手法」を体系化した書籍だ。

本書は、頭に引っかかり記憶に残るアイデアに共通点を見いだし「SUCCES」というフレームワークに整理した上で、詳細に解説してくれている。

アイデアは、多くの人々の行動を促すためにある。

もし、あなたが「行動を起こすきっかけとなるようなアイデア」を求められているなら、ぜひ一度通読しておきたい書籍だ。

アイデア・発想力の本おすすめ書籍-6:

ブレイクスルー ひらめきはロジックから生まれる

当たり前のことだが、まだ誰も解いたことがない問題には、正解がない。

本書は「まだ正解がない問題に対して、どのような視点で正解を導き出せば良いか?」という問いに対して「8つの思考法」を紹介してくれている書籍だ。

本書の中では「演繹法」「帰納法」など、ロジカルシンキング本によくあるベーシックな思考法も解説されているが、特筆すべき点はそれ以外に紹介されている6つの思考法だ。

更に、本書のタイトルである「ひらめきはロジックから生まれる」にもあるように「戦略と発想」の「越境思考」が体系的に解説されている点もユニークだ。

特にあなたが「左脳派」なら、アイデアを創造しようとする際に「右脳思考の壁」にぶつかることは何度もあることだろう。そんなあなたにお勧めの一冊だ。

アイデア・発想力の本おすすめ書籍-7:

センスは知識からはじまる

あなたは「自分はセンスがない」という気後れを感じてはいないだろうか?

本書は、その「センス」について気鋭のクリエイターが解説した本だ。

どのようなビジネスも、それがビジネスである以上「偶然たまたま」ではなく「再現性のあるロジック」でなければならない。そしてそれを裏付けるように、本書の筆者は「センスは知識の集積である」と説く。

優秀なクリエイターは、コンスタントに二塁打を放ちつつ、時たま場外ホームランを放つということを繰り返している。

その背景にはクリエイター本人の中に「コンスタントに二塁打を打つ」ための再現性を伴ったロジックが存在し、そのロジックの上に偶発的なひらめきやインスピレーションが降りてきた時、それがたまたま場外ホームランになる、という構図があるからだ。

本書の筆者はNTTドコモの「iD」や「くまもん」を生み出してきたグッドデザインカンパニーの代表であり、トップクリエイターだ。

そのトップクリエイターが解説する「センスを磨くための手法」は、センスに自信が持てない多くのマーケッターにとって、一読の価値があるはずだ。

アイデア・発想力の本おすすめ書籍-8:

世界一やさしい右脳型問題解決の授業

ロジカルシンキングによる問題解決は、限界が存在する。

ロジカルシンキングは、まず問題を構成している「全体」を定義し、その「全体」を要素分解していくことで「真の課題」に辿り着く、という問題解決プロセスをたどる。車を例にとれば、その車を構成している要素を分解し、それぞれの要素を検証していくことで「問題はエンジンである」という答えに辿り着くイメージだ。

しかし、残念ながらこのアプローチだけでは「無人運転車を創ろう」という発想は出てきにくい。なぜなら「全体」を定義するときに、暗黙の了解として「今現在の車」を前提としているためだ。

本書は、そんな「ロジカルシンキング」の限界を突破し「右脳」を生かしてクリエイティブに問題を解決する手法を解説した書籍だ。

前述した「世界一やさしい問題解決の授業」と同様に「創造的に問題を解決する方法・手順」を中学生向けに丁寧に解説してくれている。

もしあなたが「前提」や「常識」を捉えなおし、より創造的な問題解決力を手に入れたいなら、本書はその入門書として最適だ。

アイデア・発想力の本おすすめ書籍-9:

アナロジー思考

あなたは「イノベーションとは、すでにあるものの組み合わせから生まれる」という話を、どこかで聞いたことがないだろうか?

これはイノベーションの父と呼ばれるヨーゼフ・シュンペーターによるイノベーションの定義だ。日本では、当時「新結合」という訳で輸入されている。

アナロジー思考は、この「すでにあるものの組み合わせ」を活かして、類推の力によってアイデアを生み出す思考法だ。

本書は、このアナロジー思考を体系的に解説した上で、そのベースとなる「抽象化思考力の鍛え方」「身近なビジネスの世界への応用の仕方」「アナロジー思考の頭の使い方」等のノウハウを解説してくれている。

本書を手に取りアナロジー思考力を鍛えることで、あなたの創造性は飛躍的に高まるはずだ。

アイデア・発想力の本おすすめ書籍-10:

コンテキスト思考

例え同じ事実を見ていたとしても、その背景に対する理解が異なれば、事実の解釈は変わる。

コンテキストとは、事実の裏側にある背景や意図、前後関係などを指す。

多くのビジネスパーソンにとってロジカルシンキングは基本だが、ロジカルシンキングは物事を分解していく思考方法であるため、要素間にまたがった背景や共通性を見落としてしまうという弱点がある。

コンテキスト思考は、目に見える要素の裏側にある背景を捉える思考方法であるため、ロジカルシンキングのみでは辿り着きづらい問題解決策の創出が可能だ。本書は、この「コンテキスト思考」のメリットや実践方法を丁寧に解説してくれている書籍だ。

デジタル社会の進展によって、ビッグデータやデータドリブンが声高に叫ばれているが、ビッグデータの裏側にあるコンテキストや意味を見出す洞察力がなければ、ビッグデータは宝の持ち腐れとなる。

もしあなたがデータやロジカルシンキングに限界を感じているのなら、本書は必読書となるはずだ。

アイデア・発想力の本おすすめ書籍-11:

賢さをつくる

もはや正解が存在しない現在では、ロジカルシンキングを越えて「どのように視座・視野・視点を切り替えて」「物事を捉えるか?」が問われてくる時代だ。

本書は「具体」と「抽象」の往復運動を「頭の良さ」と定義した上で、

- 個別的(具体)⇔全体的(抽象)

- 短期的(具体)⇔長期的(抽象)

- 実用的(具体)⇔本質的(抽象)

- 五感的(具体)⇔概念的(抽象)

- 現実的(具体)⇔精神的(抽象)

- 一面的(具体)⇔多面的(抽象)

- 手段(具体)⇔目的(抽象)

- 問題解決力(具体)⇔問題設定力(抽象)

など、具体と抽象を対比させながら「概念化=コンセプチュアルスキル」の重要性と伸ばし方を解説している書籍だ。

ロジカルシンキングは、物事を論理的に深掘りしてくタイプの思考法だ。しかしそれに加えて本書が提示する「具体と抽象を往復する思考法」を身につけることができれば「自由自在に発想を広げる」ことが可能になる。

もしあなたが「論理的思考は得意だが、概念を捉えるのが苦手」と感じているのなら、ぜひ一読をお薦めする。

アイデア・発想力の本おすすめ書籍-12:

ずるい考え方 ゼロから始めるラテラルシンキング入門

「ロジカルシンキングはできるのだが、アイデア発想は苦手だ」。あなたはそのような悩みをお持ちでないだろうか?

ロジカルシンキングは「理由や根拠を掘り下げていく思考法」であることから「ビジネス課題の発見」には有効だが「そもそもの問題の定義」や「解決策の立案」の局面では不向きな思考法と言っていい。

本書は、ロジカルシンキングと対極をなす「ラテラルシンキング」を解説した書籍だ

ラテラルシンキングとは、知らず知らずのうちに頭の中で設けてしまっている制約を取り除き、自由に発想を広げる思考法を指す。

本書は、柔軟な思考力として「疑う力」「抽象化する力」「偶然を見逃さない力」などの重要性を説く。

「いざブレストとなると、通り一辺倒のアイデアしか湧いてこない」

もしあなたがそのような悩みをお持ちなら、一読の価値がある書籍だ。

アイデア・発想力の本おすすめ書籍-13:

アイデアの作り方

本書は、1940年から現在に至るまで、世界中の人々に読み継がれている「アイデア本」のベストセラーであり、定番本だ。

人はアイデアを生み出すときにどのような思考プロセスを辿るのだろうか?その疑問に答えているのが本書だ。

本書は「アイデアの生み出し方」の原理原則をシンプルに描き、アイデアを生むための鍵となる「5段階のプロセス」について解説している。わずか100ページ程度の本にすぎないが、本書は端的に「アイデア創造」の真理を突いている。

時代を越えて今なお読み継がれていることからもわかる通り、本書は多くのビジネスパーソンにとってバイブルとなる一冊だ。

アイデア・発想力の本おすすめ書籍-14:

考具 ―考えるための道具、持っていますか?

「さあ、アイデアを出そう!」と張り切ったところで、徒手空拳ではアイデア創造の生産性は高まらない。

本書は、数多くのアイデアを創出するための道具を「考具」と称して、21個の「考具」を紹介してくれている書籍だ。

本書の特筆すべき点は、アイデア出しのプロセスである「情報収集」「アイデア拡散」「アイデアの収束」の3つの段階がすべて網羅されており、かつ、今すぐ始められるレベルで実践的な点だ。

本書の中から自分に合った考具を見つけ出し実践を繰り返せば、みるみるアイデアが広がっていく感覚を味わうことができるはずだ。

アイデア・発想力の本おすすめ書籍-15:

問題解決ラボ―「あったらいいな」をかたちにする「ひらめき」の技術

本書は、nendの代表であり、著名なプロダクトデザイナーである佐藤オオキ氏が、問題解決のために「ひらめき続ける」ノウハウを明かした書籍だ。

「ひらめき」や「アイデア」と聞くと、ついあなたはたじろいでしまうかもしれない。しかし本書で描かれた「モノの見方」を身に付けることができれば、これまでより格段に「ひらめき」や「アイデア」が訪れる頻度は増えるはずだ。

トップクリエイターと呼ばれる人たちが高い再現性でアイデアを創出できるのは、彼らなりの「思考パターンの引き出し」を持っているからだ。

本書は、そのような「思考パターンの引き出し」がいくつも紹介されている。

その「思考パターンの引き出し」を自分のものとし、目の前にある様々な実務に応用することができれば、これまでよりはるかに、あなたは「ひらめき体質」になれるはずだ。

アイデア・発想力の本おすすめ書籍-16:

101デザインメソッド 革新的な製品・サービスを生む「アイデアの道具箱」

自分のチームにデザイン思考を取り入れたいが、具体的な手法がわからない。もしあなたがそう感じているなら、本書は1つの解決策になるはずだ。

本書はデザイン思考プロセスで有用な101の手法に関して、オールカラーで視覚に訴える形で解説してくれている。

10タイプのイノベーション・フレームワーク、SWOT分析、業界診断、ロールプレイング、未来シナリオ等々「その手があったか!」という手法が満載だ。

本書が、よくある問題解決のためのツール集と異なっている点は「チームの共創」に軸足を置いている点だ。

多様性のある人たちが力を合わせることで、チームや組織にイノベーション文化を醸

させることができるツール集と言ってもいいだろう。

手段を変えないまま、結果だけが大きく変わることは有り得ない。

これまでとは違った結果を目指す上で、本書に描かれた様々な手法はあなたの助けになるはずだ。

このブログから書籍化した本4冊

★このブログから書籍化!ブランディングを学びたい方へ「ブランディングの教科書」

「ブランディング」は捉えどころがなく、なかなか一歩を踏み出せない。あなたはこのような状況に陥ってはいないだろうか?

本書の執筆陣は、ある時は広告代理店のストラテジックプランナーとして、ある時は、外資系コンサルティングファームのコンサルタントとして、クライアントの実務担当者が悪戦苦闘する姿を見てきた。

「ブランディング」は、その本質を理解しないまま実行に移そうとすると、的を射ない小手先の手法を延々と繰り出すことになりがちだ。結果、やみくもに予算を消化したまま、成果が出ない事態に陥ってしまう…。

そのような事態を1件でも減らしたい。そう考えたのが本書を執筆した理由だ。

ブランディングの本は、どれも「ブランドのらしさ」「ブランドの世界観」など「ふわっと」した話になりがちだ。そして「ふわっ」とした話になればなるほど抽象的かつ曖昧な概念論になってしまい、企業組織の中で通すことが難しくなる。

本書は、外資系コンサルティングファームと広告会社で培った「生の知見」をふんだんに盛り込みつつ、つい「抽象論」に陥りがちな「ブランディング」に対して「論理的な納得性」と「直感的な腹落ち感」の両面を追求した書籍だ。

本書のタイトルは「ブランディングの教科書-ブランド戦略の理論と実践」だ。

「理論」が理解できなければ、ブランディングを体系化できず、ビジネスに再現性を生むことができない。そして「実践」が理解できなければ、ビジネスに成果をもたらすことができない。

本書は、ブランディングの理論と実践をつなぐ「ブランディングの教科書」として、ブランド戦略の再現性と成果を目指した書籍だ。

おかげさまで、本書はAmazon kindle売れ筋ランキング「消費者主義」ジャンルでベストセラー1位を獲得し、Amazonレビューでも、

- 「ふわっとしたブランディングの本が多い中で、異彩を放っている」

- 「事例も多いので実践のイメージが湧きやすい」

- 「海外企業の事例ばかりが紹介されている輸入本だとピンとこない、という方にお薦め」

など、ありがたい言葉を頂いている。

- クッキー規制によりデジタルマーケティングでCTRやCVRが頭打ち。CPAは下がるどころか、少しずつ上昇傾向ですらある。

- 矢継ぎ早に新商品を繰り出してもすぐに競合に追い付かれ、差別化ができない。商品開発サイクルは更に早まり、自転車操業状態になっている。

- 「自社にはブランディングが必要だ」と理解はしているが、概念が抽象的過ぎて、どう周囲を巻き込んでいいかがわからない。

もし、あなたがこれらに当てはまるなら、ぜひAmazonのページで本書の目次をチェックしていただきたい。つい感覚論になりがちな「ブランディング」に対して、

- なぜ、そうなのか?

- どう、ビジネスに役立つのか?

- 何をすればいいのか?

を徹底して解説しているので、あなたのお役に立てるはずだ。

また、kindle Unlimitedを契約されている方は無償で手に入れることができるので、気軽に手に取っていただきたい。

★このブログから書籍化!可視化依存社会に「本質を見抜く力」を手に入れる

インターネットの普及は、情報の流れを根本的に変え、変化のスピードを加速させた。

さらに生成AIの出現により大量のコンテンツが吐き出され、情報濁流はより速く、大きく、圧倒的になっていくはずだ。その先にあるのは、可視化された情報に振り回され「目に見えない本質」や「長期的な視点」が見逃されていく「可視化依存社会」だ。

KPIや数値データなどの「目に見える」情報に注意が奪われ「目に見えない」質的な側面や、背景にあるストーリーは軽視されていく。

コスパ意識を重視する風潮が一層強まる中で「考える」「暗中模索する」「試行錯誤する」といったプロセスは「無駄なもの」として煙たがられ、本質を探る姿勢は薄れていく。

短期的な結果を求めるあまり、問題の本質に向き合う時間を確保できず、解決策は表面的なものになる。短期目標が優先され、長期的な戦略は後回しにされる。

「可視化依存社会」とは、表面的な情報や短期的な指標ばかりに目が行き、深い洞察を見逃してしまう社会だ。

そんな可視化依存社会に突入するからこそ、必須となるスキルが「本質を見抜く力」だ。別の言い方をすれば、見えないものを見抜き、物事の核心に辿り着くスキルともいえる。

「本質を見抜く力」を身に付けることができれば、表面的なものに振り回されず、その本質を捉え、シンプルに捉えることができるようになる。迷いやリスクに悩まされる時間が減り、決断に自信を持てるようにもなるはずだ。

「真の価値」は、見えないものにこそ宿る。それを見抜く力こそが「本質を見抜く力」だ。

本書では「可視化依存社会」を生き抜くために、本質を見抜く力を磨く具体的なアプローチを紹介する。

★このブログから書籍化!「シャープな仮説を生み出す頭の使い方」を徹底解説

あらゆるビジネスは「仮説」こそが成否を握る。

なぜなら、仮説を生み出せなければ次の一手を見出しようがなく、検証のしようもなくなるからだ。つまり、ビジネスの成長は止まってしまうことになる。

しかし仮説思考の書籍の多くは、仮説思考の重要性は説くものの、肝心の「仮説思考の身につけ方」になると、

- 「センスが必要」

- 「経験の積み重ねが物を言う」

など「それを言ったらお終いよ」という結論で終わらせている書籍が多い。

しかし本書は「仮説思考に必要な頭の使い方の手順」を、豊富な事例とともに徹底解説している。よって、その手順通りに頭を使えば「センス」や「長年の経験」に頼ることなく、誰でも優れた仮説を導き出せるようになる。

おかげさまで本書は5版を重ね「読者が選ぶビジネス書グランプリ2021」にノミネートいただいた。NewsPicksやNIKKEI STYLE、lifehackerなど多くのメディアで取り上げていただき、中国や台湾、香港でも出版が決定している。

さらにAmazonレビューでも、

- 「ここ数年の仮説思考系の書籍で久々のヒット」

- 「自分オリジナルの武器にしていけそうな良書」

- 「一生もののスキルになるのは間違いない」

など有難い言葉を頂戴している。

もしあなたがシャープな仮説を導き出せるようになりたいなら、ぜひ本書を手にとってみて欲しい。

★このブログから書籍化!ロジックツリーに必要な「視点力」と「論理力」を手に入れる

外資系コンサルティングファームにいた経験から、ロジックツリーはコンサルティング実務で最もよく使うフレームワークだと断言できる。

一方で、ロジックツリーは他のフレームワークと比べてケタ違いに使いこなすのが難しいフレームワークでもある。

PEST分析や3C分析などのフレームワークはあらかじめ「〇〇について考える」という「視点」が提供されているが、ロジックツリーの場合、目の前にあるのは「ツリー状の空欄」だけ。「何について考えるのか?」という視点自体を、自分の頭の中で生み出さなければならない。

このように、ロジックツリーが難易度の高いフレームワークであるにも関わらず、多くのロジカルシンキング本やフレームワーク本では「数あるフレームワークの1つ」として片手間に紹介されているだけで、豆知識として身についても、実践で使いこなせるようにはならない。

ロジックツリーは「ロジック」という言葉が含まれていることから「論理的思考」の文脈で語られがちだ。しかし、ロジックツリーをうまく使いこなす上で最も重要なポイントは、

- そもそも、何について考えるべきなのか?

- どのような「視点(切り口)」でツリー状に分解していくべきなのか?

などの「視点」のほうであり「視点力」を身に付けなければ、ロジックツリーを自由自在に扱えるようにならない。

本書はロジックツリーに特化した書籍として「視点力+論理力」の使いこなし方も含めて徹底解説している。

本書を手に取っていただければ、あなたは「論理力」だけでなく「視点力」を活かして「次々に創造的な仮説を生み出す力」を手に入れることができるようになるはずだ。

その他のおすすめ書籍と解説記事

おすすめ書籍

★17のビジネス分野別おすすめ書籍

★思考力が身につくおすすめ書籍

★ビジネススキルが身につくおすすめ書籍

★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ書籍

おすすめ記事

★思考力が身につくおすすめ記事

★ビジネススキルが身につくおすすめ記事

★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ記事

終わりに

今後も、折に触れて「ロジカルで、かつ、直感的にわかる解説」を続けていくつもりだ。

しかし多忙につき、このブログは不定期の更新となる。

それでも、このブログに主旨に共感し、何かしらのヒントを得たいと思ってもらえるなら、ぜひこのブログに読者登録やTwitter、facebook登録をしてほしい。

k_birdがブログを更新した際には、あなたに通知が届くはずだ。