この記事に辿り着いたあなたなら「リブランディングとは何か?」あるいは「リブランディングのフレームワークや進め方を知りたい」と考えていることだろう。

このブログ「Mission Driven Brand」は、外資系コンサルティングと広告代理店のキャリアを持つ筆者が、ブランディングやマーケティングの「できない、わからない」を解決するブログだ。

リブランディングとは、ブランドの提供価値を再定義し「独自性」と「感情移入を促す力」を再生させる取り組みを指す。

- 「最も強い者が生き残るのではなく、変化に対応できるものが生き残る」

そう言い残したのはダーウィンだが、企業もまた「最も強い者」が生き残るとは限らない。「イノベーションのジレンマ」という言葉もあるように、時に「最も強い」と賞賛された企業が環境変化に足元をすくわれ、衰退の道を辿った例は枚挙にいとまがない。

もしあなたが、

- ブランドが歳をとってしまい、新規の顧客が獲得できなくなってきた

- ブランドのコンセプトが時代の変化に取り残され、古臭くなってきた

- そもそもブランドの在り方に「軸」がなく、組織がバラバラに動いている

などでお悩みなら、ぜひこの記事を最後までお読みいただきたい。その内容は以下の通りだ。

- リブランディングとは何か?

- リブランディングの3つの段階とは?

- リブランディングの戦略策定に使えるフレームワークとは?

- リブランディングの進め方と具体手順とは?

リブランディングは「感性」や「雰囲気」で語り出すと、必ず失敗する。ぜひこの記事をお読みになって、明確なロジックに基づいた「リブランディングの方法論」をマスターして欲しい。

また、この記事の最後には、記事内で紹介した図版のスライド資料を用意しているので、ぜひ活用頂きたい。

- ★このブログから書籍化したブランディングの本「ブランディングの教科書」

- リブランディングとは何か?

- リブランディングのフレームワークと進め方の手順とは?

- リブランディングの成功事例

- このブログから書籍化した本4冊

- その他の解説記事とおすすめ書籍

- 終わりに

- リブランディングとは|戦略フレームワークと進め方の全手順|図版

★このブログから書籍化したブランディングの本「ブランディングの教科書」

本論に入る前に、僭越ながら拙著を紹介させていただこう。

「ブランディング」は捉えどころがなく、なかなか一歩を踏み出せない。あなたはこのような状況に陥ってはいないだろうか?

本書の執筆陣は、ある時は広告代理店のストラテジックプランナーとして、ある時は、外資系コンサルティングファームのコンサルタントとして、クライアントの実務担当者が悪戦苦闘する姿を見てきた。

「ブランディング」は、その本質を理解しないまま実行に移そうとすると、的を射ない小手先の手法を延々と繰り出すことになりがちだ。結果、やみくもに予算を消化したまま、成果が出ない事態に陥ってしまう…。

そのような事態を1件でも減らしたい。そう考えたのが本書を執筆した理由だ。

ブランディングの本は、どれも「ブランドのらしさ」「ブランドの世界観」など「ふわっと」した話になりがちだ。そして「ふわっ」とした話になればなるほど抽象的かつ曖昧な概念論になってしまい、企業組織の中で通すことが難しくなる。

本書は、外資系コンサルティングファームと広告会社で培った「生の知見」をふんだんに盛り込みつつ、つい「抽象論」に陥りがちな「ブランディング」に対して「論理的な納得性」と「直感的な腹落ち感」の両面を追求した書籍だ。

本書のタイトルは「ブランディングの教科書-ブランド戦略の理論と実践」だ。

「理論」が理解できなければ、ブランディングを体系化できず、ビジネスに再現性を生むことができない。そして「実践」が理解できなければ、ビジネスに成果をもたらすことができない。

本書は、ブランディングの理論と実践をつなぐ「ブランディングの教科書」として、ブランド戦略の再現性と成果を目指した書籍だ。

おかげさまで、本書はAmazon kindle売れ筋ランキング「消費者主義」ジャンルでベストセラー1位を獲得し、Amazonレビューでも、

- 「ふわっとしたブランディングの本が多い中で、異彩を放っている」

- 「事例も多いので実践のイメージが湧きやすい」

- 「海外企業の事例ばかりが紹介されている輸入本だとピンとこない、という方にお薦め」

など、ありがたい言葉を頂いている。

- クッキー規制によりデジタルマーケティングでCTRやCVRが頭打ち。CPAは下がるどころか、少しずつ上昇傾向ですらある。

- 矢継ぎ早に新商品を繰り出してもすぐに競合に追い付かれ、差別化ができない。商品開発サイクルは更に早まり、自転車操業状態になっている。

- 「自社にはブランディングが必要だ」と理解はしているが、概念が抽象的過ぎて、どう周囲を巻き込んでいいかがわからない。

もし、あなたがこれらに当てはまるなら、ぜひAmazonのページで本書の目次をチェックしていただきたい。つい感覚論になりがちな「ブランディング」に対して、

- なぜ、そうなのか?

- どう、ビジネスに役立つのか?

- 何をすればいいのか?

- 具体的な事例は?

を徹底して解説しているので、あなたのお役に立てるはずだ。

kindle Unlimitedを契約されている方は無償で手に入れることができるので、気軽に手に取っていただきたい。

リブランディングとは何か?

リブランディングとは?

まずは前提を揃えるために、このブログにおける「ブランディングの定義」をお伝えしておこう。

このブログの筆者であるk_birdは「実務への落としやすさ」「組織内での共有のしやすさ」などの観点から、ブランディングを以下のように定義している。

- ブランディングとは、そのブランドならではの独自の役割を築き「できるだけ多くの人に」「できるだけ強い」感情移入を促す取り組みを指す。

- その成果は「指名買い」によるロングセラーブランドだ。

ここでぜひ、強いブランド力を持つと評判のブランドを思い起こしてみて欲しい。

アップル、グーグル、ディズニー、スターバックス、コカ・コーラ…。

どのブランドも独自の役割を築き、単なる「モノ」や「サービス」を越えて、生活者からの感情移入が伴っていないだろうか?

このブログの筆者であるk_birdは、広告代理店と外資系コンサルティングファーム時代を合わせて、延べ300回以上のマーケティングリサーチ経験を有している。

その経験からしても、独自の役割を築き、感情移入が伴っているブランドとそうでないブランドでは、指名購入意向率が5倍以上違う例はザラにある。一方で、逆の例は1件も見たことがない。

このことを踏まえれば「リブランディング」は「ブランディング」に「再び」を意味する「re」がついたものであることから、以下のように定義できる。

- そのブランドならではの「独自性」と「感情移入を促す力」を再生させ、指名買いしてくれるファンを増やすこと

リブランディングとは、ブランドの提供価値(=提供できる喜び・嬉しさ)を再定義し「独自性」と「感情移入を促す力」を再生させる取り組みだ。

リブランディングとは-2:リブランディングとは何をすることなのか?

リブランディングの意味が理解できたら、続いては「リブランディングとは、本質的に何をすることなのか?」について理解しよう。

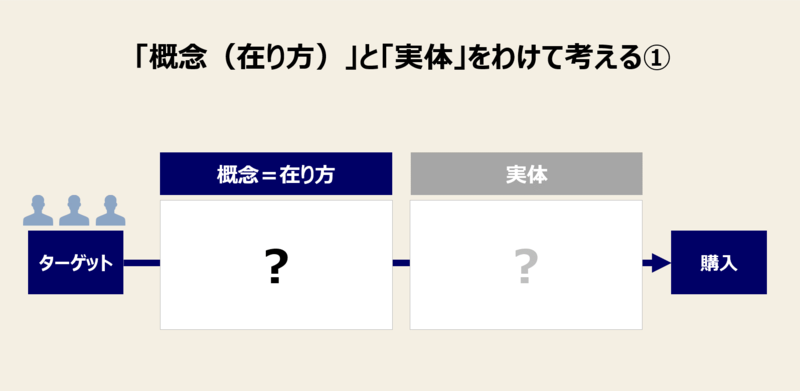

「リブランディング」を正しく理解するには「概念」と「実体」という2つの考え方が極めて重要になる。ここでは話をわかりやすくするために、例を使って解説しよう。

今、あなたの目の前に「紙でできたコップ」があったとしよう。

これを「概念」と「実体」でわけると、以下の通りとなる。

あなたは、今ご覧になった画像を「紙コップ(水を飲むためのもの)」という概念で認識したはずだ。しかし、その実体を正確に表すと「紙でできた円柱形の立体物」だ。

まずはこれを踏まえた上で、次の画像をご覧いただきたい。

この画像を、同じように「概念」と「実体」にわけると、以下の通りとなる。

鋭いあなたならお気づきかもしれないが、この2つの画像の「実体」は「紙でできた円柱形の立体物」であり、全く同じだ。変わったのは「水を飲むためのもの」なのか?それとも「花を生けるためのもの」なのか?という「概念」のほうだ。

さらに続いて、以下の画像をご覧いただきたい。

この画像を、同じように「概念」と「実体」にわけると、以下の通りとなる

ここに、重要なポイントがある。

例え「実体」は変わらなくても「概念」が変わってしまえば「コップ」が「花瓶」に変わり、そして「インテリア雑貨」変わる。つまり、物事の「在り方」を決めているのは「実体」ではなく「概念」であることがわかるはずだ。

これらを踏まえた上で、次は以下の画像をご覧いただこう。

「実体」の側に、

- レディース

- メンズ

- 服飾雑貨

- 収納・家具

- 文具…

などが並んでいるが「概念=在り方」がわからないために、独自性は感じられず、なんの感情移入は伴わないはずだ。

この例のように、リブランディングが必要なブランドは、多くの場合「概念=在り方」に問題を抱えている。

しかし、以下の画像を見るといかがだろうか?

- 「無印良品の」レディース

- 「無印良品の」メンズ

- 「無印良品の」服飾雑貨

- 「無印良品の」収納・家具

- 「無印良品の」文具…

あなたもご存じの通り、無印良品とは「シンプルで無駄のない生き方」を価値観に掲げたブランドだ。そして「シンプルで無駄のない生き方」が無印良品の独自性であり、かつ多くの人からの共鳴感情が伴っていれば、例えボールペン一つでも、指名で購入されることになる。

なぜなら「独自性がある」ということは「他に代えられない」ということであり「共鳴感情が伴っている」ということは「良し悪しや高い安いなどの理屈を越えて、好き」ということだからだ。

「ブランド」は「実体」ではなく「概念」に宿る。

そして、リブランディングの本質とは「どのような新たな概念を形づくり、ブランドを再生させていくか?」を検討し、実行していく取り組みだ。

リブランディングとは-3:リブランディングの3段階

あまり知られていないことだが、リブランディングには大きく分けて3つの段階が存在する。3つの段階とは、以下の通りだ。

- 第一段階:ブランドの「在り方」を変える:ブランドアイデンティティの再構築

- 第二段階:ブランドの「見せ方」を変える:ビジュアルアイデンティティの再構築

- 第三段階:ブランドの「伝え方」を変える:ブランド体験の再構築

以下、簡単に解説していこう。

リブランディングの第一段階-1:ブランドの「在り方」を変える|ブランドアイデンティティの再構築

リブランディングは、多くの場合、

- 顧客層が高齢化してしまい、古臭いブランドになってしまった

- 時代の変化に乗り遅れ、ブランド提供価値が時流に合わなくなってしまった

など「そもそものブランドの在り方」に問題を抱えていることが多い。

このような場合、後述する「ブランドプリズム」というフレームワークを用いて、ブランドの「在り方」から見直すことが多い。いわば「ブランドの魂を入れ替える作業」といえるだろう。

リブランディングの第二段階-2:ブランドの「見せ方」を変える|ビジュアルアイデンティティの再構築

「モノはいいのに、見せ方が下手」

そんなブランドは数多く存在する。あなたも「すいぶん昭和なロゴだな」「ずいぶん古臭いデザインだな」と感じるブランドに出会ったことは、一度や二度ではないはずだ。

また「広告」「ホームページ」「店舗」「カタログ」など、同じブランドのはずなのに「見せ方」がバラバラで「一見して同じブランドに見えない」という例も後を絶たない。

残念ながらこれらのブランドは「在り方」は正しくても「見せ方」で大きく損をしている。このような場合に必要になってくるのが「ビジュアルアイデンティティの再構築」だ。

また「ブランドの在り方」という「魂」を変えたとしても「魂」は目に見えないのだから、デザインを通して「具体的な形」を与え「変わった」ことを目に見える形で示していく必要がある。その際にも「ビジュアルアイデンティティの再構築」を検討していくことになる。

どんなに優秀なビジネスパーソンでも、こと「見せ方」の話となると「自分はセンスがないから…」と及び腰になる人は多い。しかし、ビジュアルアイデンティティは、うまく機能させれば以下のような効果をもたらす。

- ポジティブな第一印象を形成する効果

- ブランドを認識されやすくする効果

- ブランドを記憶に定着させやすくする効果

- ブランドを探す際の手掛かりになる効果

- ブランドに対する愛着をつくり出す効果

もしあなたがリブランディングを考える際には「ブランドの在り方の再構築」だけでなく「ブランドの見せ方の再構築」も視野に入れ、ビジュアルアイデンティティの再構築にも取り組もう。

リブランディングの第三段階-3:ブランドの「伝え方」を変える|ブランド体験の再構築

モノの価値は同じでも、得られる「体験」よって受け取る側の「喜びの大きさ」は変わる。その「体験」をデザインし直すのが「ブランド体験の再構築」だ。

例えば、ティファニーを恋人にプレゼントするときのことを思い浮かべてみよう。

ある男性Aさんは、恋人をティファニー銀座本店に連れていき、2人で一緒に指輪を選び、購入した。この恋人は、

- ティファニー本店で手厚い接客を受けた

- 大好きな彼氏と一緒に指輪を選べた

- 大好きな彼氏からティファニーをプレゼントしてもらえた

などを「体験」し、指輪というモノの価値を越えた喜びを感じ取っているはずだ。

一方、別の男性Bさんは、ディスカウントストアに1人で行き、たまたま販売されていたティファニーを選び、そのディスカウントストアの包装紙にくるまれた状態で恋人にプレゼントした。

AさんもBさんも、恋人にプレゼントしたのは、同じ「ティファニーの指輪」だ。しかし残念ながらBさんは、Aさんほど恋人に喜ばれないということは、直感的にわかるはずだ。

生活者は、必ずしも「モノ」だけでその価値を判断していない。モノの価値は同じでも「体験」よっては受け取る側の「喜びの大きさ」は変わる。そして「体験」は、時に生活者にとって、一生記憶に残るような喜びを生み出す。

もしあなたが「ブランドの在り方」「ブランドの見せ方」を再構築したら、次は生活者との重要な接点となる「ブランドの伝え方(=ブランド体験)」の再構築に着手しよう。

リブランディングのフレームワークと進め方の手順とは?

ここからは「ブランディングの在り方を変える」ブランドアイデンティティの再構築に絞って、何を検討し、どう進めていけばいいかについて解説しよう。

「ビジュアルアイデンティティの再構築」「ブランド体験の再構築」に関しては、以下の解説記事を参考にしてほしい。

リブランディングのフレームワークと進め方-1:PEST&3C分析

どんなに予算を積んだブランドでも、世の中の大きな趨勢に対して、一企業の力で抗うことは難しい。だとすれば、リブランディングを成功させるために「どのような世の中の趨勢を味方につけるべきか?」を見極めておくのは、致命的に重要だ。

もしここを間違えてしまうと「頑張っても頑張っても報われないリブランディング」になってしまう。リブランディングは、ややもすると「ふわっとした概念論」に陥りがちだが、あくまでビジネス上の投資である以上「このリブランディングは、どの市場機会を捉えに行くのか?」という合理的なビジネスの目線は欠かせない。そのために必要となるのが「PEST分析」と「3C分析」だ。

PEST分析のフレームワークと進め方

PEST分析とは、ブランドを取り巻くマクロ環境である「PEST」とは「Politics」「Economy」「Society」「Technology」それぞれの頭文字を取ったフレームワークだ。

- Politics(政治的要因)

- Economy(経済的要因)

- Society(社会的要因)

- Technology(技術的要因)

そして、PEST分析のそれぞれの要素は、以下のような重要な性質がある。

- P(政治的要因):

市場競争の前提となる「市場競争のルール」そのものを変化させる。 - E(経済的要因):

売上やコストなど利益に直結する「価値連鎖」に影響を与える。 - S(社会的要因):

売上の元となる生活者の需要構造に影響を与える - T(技術的要因):

市場競争のKSFを変えてしまう。

k_birdの場合、リブランディングのプロジェクトはワークショップ形式で行うことが多い。そして、キックオフ段階で、まずはクライアントのプロジェクトメンバーに宿題として「ブランドを取り巻くPESTの変化」をワークシートに記入してもらうことにしている。

さすがにみなさん業界の当事者だけあって、ワークシートが真っ黒になるまで書いてもらえることがほとんどだ。

これはこれでありがたいのだが「真っ黒になったワークシート」のままでは、玉石混交で優先順位もつけられていない状態だ。そこで宿題提出後のワークショップでは「ブランドに最もポジティブな影響を与える変化はどれか?」を議論するようにしている。

そこで見出すことができるのが「新たな市場機会」だ。

3C分析のフレームワークと進め方

続いて、3C分析の解説に移ろう。「3C」とは、ブランドを取り巻くミクロ環境である「Customer」「Competitor」「Company」の3つの頭文字を取ったフレームワークだ。

- Customer(市場・顧客)

- Competitor(競合)

- Company(自社)

そして、3C分析のそれぞれの要素は、以下のような重要な性質がある。

- Customer(市場・顧客):

市場や生活者のニーズを満たすことで、ブランドは売れやすくなる - Competitor(競合):

そもそも競合が存在しなかったり、競合を上回る魅力が存在することでブランドは売れやすくなる - Company(自社):

自社独自の強みを活かすことで、ブランドは売れやすくなる

k_birdの場合、PEST分析のワークショップを終えた後に、やはり宿題として「ブランドを取り巻く3C」をワークシートに記入してもらうことが多い。

ここでよく起きる間違いは「PEST」で行ったワークセッションの結果を忘れて「PESTはPEST」「3Cは3C」と切り離して考えてしまうことだ。その結果、提出された宿題を検証すると「過去と変わらない内容」に落ち着いてしまうことが多い。

PESTと3Cは、必ず「一連の流れで」考えなければならない。

なぜなら、PESTで導き出したのは「新たな市場機会」であり「新たな市場機会」を捉えようとすれば、3Cのひとつ「市場・顧客の定義」が変わる。そして「市場・顧客の定義」が変われば「競合の定義」が変わり、競合の定義が変われば「競合に対する自社の強み」の定義も変わる。

このように「PEST」と「3C」は、個別に切り離して考えるのではなく、必ず「PEST→3C」の流れで考えなければならない。よって、宿題提出後のワークショップでは、個別に考えてしまった「PEST」と「3C」を「一連の流れ」としてとらえ直すワークをすることが多い。

こと「リブランディング」といえば、つい「どうブランドを変えるのか?」に着目しがちだが「捉えるべき市場を変える」「競合の定義を変える」「自社の強みの定義を変える」のも「ちゃんと市場競争に勝てるのか?」を考える上で、リブランディングの重要な視点だ。

リブランディングのフレームワークと進め方-2:ターゲットペルソナ

3C分析を終えたら、次に必要なのがターゲット設定とペルソナデザインだ。

ターゲットを設定する

PEST分析で「新たな市場機会」を発見したら「市場の定義」は変わる。そして「市場の定義」が変われば、ターゲットやペルソナも必然的に変わるはずだ。

ターゲット設定には「6R」というフレームワークが存在する。

- 有効な市場規模(Realistic Scale):十分な市場規模があるターゲットか?

- 競合状況(Rival):強い競合ブランドが存在しないターゲットか?

- 成長性(Rate of Growth):これからニーズが増えそうなターゲットか?

- 波及効果(Ripple Effect):口コミ波及の発信源となるターゲットか?

- 到達可能性(Reach):チャネルやメディアを通じて到達可能なターゲットか?

- 測定可能性(Response):アクションに対する効果が測定可能なターゲットか?

このフレームワークに沿ってターゲットが決まったら、ぜひ力を入れたいのが「ペルソナデザイン」だ。

ペルソナをデザインする

ペルソナデザインとは、ブランドに対して感情移入を促し、長期的なファンになってくれることが期待できる「象徴的な顧客像」を描くことを指す。

ブランドに対して感情移入を促し、長期的なファンになってくれることが期待できる「象徴的な顧客像」を描くこと

ペルソナをデザインする目的は、大きくわけて3つある。

■目的1-企業目線から生活者目線へ

クライアントとプロジェクトを進めていると、かなり頻繁に

- 「あなたはそう思ってるかもしれないけど、生活者は1㎜もそう思ってないよな…」

- 「あなたは確かに詳しいけど、生活者はそこまで詳しくないんだよな…」

という局面に出くわす。

あなたを含め、あなたの同僚は業界で経験を積めば積むほど、作り手や売り手としての専門知識を得て、その業界の「プロ」になっていく。それは、少しづつ生活者の「素人感覚」から離れて「浮世離れした存在」になっていくことを意味する。

しかしペルソナデザインをうまく生かせば、企業側の「プロ」の目線からいったん離れ「このペルソナの、どんな感情に関与していけばいいだろうか?」 という「生活者からの逆算視点」に立つことができるようになる。

また、外部の人間として参加している「素人感覚」のk_birdにとっても「いかにクライアントを素人感覚に引き戻すか」は一大仕事だ。

■目的2-論理から感情・ストーリーへ

ビジネスの世界では「論理的であることは良いこと」だとされる。

しかし、ことブランディングにおいては「論理的」であることが、必ずしも正しいことであるとは限らない。なぜならあなたのブランドを購入してくれる顧客は、必ずしも「論理」だけで買うとは限らないからだ。

一般に、物事を判断する上での基準は、以下の4つとされる。

上記の図をみればペルソナがあなたのブランドを選ぶ判断基準は、必ずしも「合理」だけでないことがわかるはずだ。むしろ、一部でしかない。

そして、ブランディングとは「ブランドに対して感情移入を創っていくこと」である以上、多くマーケティング担当者に求められるのは、ターゲットの感情や価値観に対する「共感能力」だ。そして、多くのマーケティング担当者が持つべき「共感能力」に対して大いに助けとなるのが「ペルソナデザイン」となる。

しかし、普段「データ」と「論理」に慣れているクライアントからすれば、いきなり「ペルソナの価値観や感情を描いてみてください」と言われても、筆が止まることがほとんどだ。

そこで、k_birdがペルソナワークショップをする場合には、独自に作成した「91の価値観カード」「111の感情カード」を事前に配っておき、ゲーム感覚で考えてもらうことにしている。

「価値観カード」や「感情カード」を見ながらペルソナを考えると「確かにこんな価値観がありそうだ」「実はこんな感情を抱いていそうだ」など、一気に筆が進むことが多い。

■目的3-個別最適から全体最適へ

リブランディングは、マーケティング部門のほかにも商品開発部門、営業・販売部門、デジタル部門など、多くの部門を横断しながら進めていくことが多い。

しかし、もしチームメンバーそれぞれが異なるペルソナ像を思い浮かべてしまうことになれば、ブランドの提供価値は曖昧になり、パーソナリティは統一感がなくなる。戦略はストーリーがなくなり、施策は散発的なもので終わってしまうだろう。その結果、リブランディングは失敗することになる。

一方で、もし、優れたペルソナを設定し共有できれば、各部門がペルソナをあたかも実在の人間のように受け入れ、ペルソナの視点で世界を見られるようになる。

例えば、性別・年齢はもちろん、ライフステージや価値観、これまでの人生経験や悩み、何にこだわりを持ち、何を一番大切だと感じ、何を実現したいと考えているのか?などが典型だ。

また、各部門がリブランディングの意思決定で迷った際に立ち戻るべき「立脚点」も明確となる。

結果、様々なリブランディング施策の一貫性が保てるようになり、必要でないものを見極められるようにもなるはずだ。

k_birdの場合、クライアントが描き上げたペルソナは「ペルソナフォーカス」というフレームワークと「ペルソナインサイト」という文章の2つにまとめ、以降、ことあるごとにペルソナに立ち戻るよう、クライアントに促している。

リブランディングのフレームワークと進め方-3:ブランドプリズム

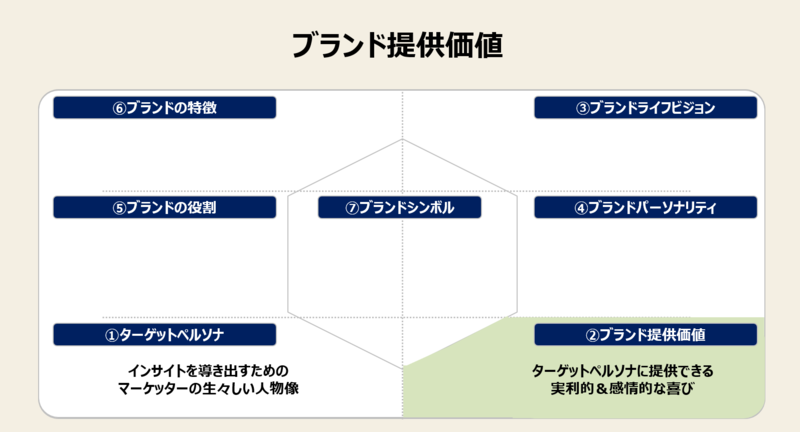

ここからは、いよいよリブランディングの本丸である「ブランドアイデンティティの再構築」へと進むことになる。使用するフレームワークは、フランスの大学教授が考案し、k_birdがアレンジを加えた「ブランドプリズム」だ。

以下、ブランドプリズムの構成要素について、解説を加えていこう。

ブランドプリズム-1:ターゲットペルソナ

ブランドの構成要素の一つ目は「ターゲットペルソナ」だ。進め方の詳細は先ほど解説したので割愛するが、ブランドプリズムのワークシートには、以下を記載しておくことが多い。

- ターゲットペルソナの概要文

- 価値観キーワード(例:ユーモア・発見・興奮・冒険…など)

- 感情キーワード(例:不安感・重圧・焦り・孤独感…など)

ブランドプリズム-2:ブランド提供価値

「ブランド提供価値」とは、ブランドが提供できる実利的&感情的な喜びを指す。別の言い方をすれば「選ばれる理由づくり」であり、リブランディングを展開する上で中核となる要素だ。

多くのTVCMを見てもわかる通り、大半のブランドは「私たちは…」と「自分達」を主役に語ろうとする。しかし、多くのペルソナにとってみれば、主役は「自分のライフスタイル」であって、ブランドはライフスタイルを豊かにするために「名わき役」に過ぎない。

だとすれば、ブランドは「私たち」を主役に語るのではなく「あなたにとって」を主役に語らなければならない。これこそが、まさに「プロポジション(=価値転換)」であり、企業視点から生活者視点への脱皮が求められる部分だ。

ワークショップでは、ブランド提供価値を3つに分けて議論することが多い。

■実利価値:そのブランドなら、ペルソナはどのような「実利的なメリット」が得られるのか?

生活者にとって最もベーシックな喜びは、そのブランドから「実利を得られる喜び」だ。多くの企業では、ライバルよりもうまくこの喜びを提供するために、開発競争にしのぎを削っているはずだ。

あるミネラルウォーターの事例では、単にブランドが認知されるだけでなく「実利的な価値」が認識されると、積極購入意向率は16%上がり、価格プレミアム(=多少高くても買いたい人の割合)は9%上がることがわかっている。

ミネラルウォーターは、その中身は単なる「水」であり、機能的な差別性はほとんど持たない。しかし「実利的な価値が認識されるか否か?」で購入意向も価格プレミアムもこれだけ大きく変わる。

■感情価値:そのブランドなら、ペルソナはどのような「ポジティブな感情」を掻き立ててくれるのか?

人は誰だって「後ろ向きな感情」よりも「前向きな感情」でいたいものだ。そして「前向きな感情」が得られたとき、人は喜びを感じる。

先ほどのミネラルウォーターの事例では、単にブランドが認知されるだけでなく「感情的な価値」が認識されると、積極購入意向率は21%上がり、価格プレミアムは22%上がることがわかっている。

ブランド提供価値に関するワークショップを行うと「実利価値」についてはスラスラと語れるクライアントも「ブランド×感情価値」となると思考が止まり、迷走してしまうことが多い。そのような時には、前述した「111の感情カード」を触発ツールとして活用している。

■自己実現価値:そのブランドなら、どのような「ポジティブな自分」に変えてくれるのか?

そのブランドを手にすることで、ペルソナはどう「ポジティブな自分」に変われるだろうか?

ブランド提供価値のワークショップでは「そのブランドを手にするまではこんな自分だけど」→「手にした後は、こんな自分に変われる」という「From→To」のセッションを行うことが多い。

先ほどのミネラルウォーターの事例では、単にブランドが認知されるだけでなく「自己実現価値」が認識されると、積極購入意向率は24%上がり、価格プレミアムは30%上がることがわかっている。

ブランドプリズム-3:ブランドライフビジョン

3つのブランド提供価値を再定義できたら、その流れで「ブランドライフビジョン」の定義を行う。

「ブランドライフビジョン」とは「ブランド提供価値を世の中に広げていくことで実現できる社会やライフスタイルの未来像」のことを指す。

別の言い方をすれば「社会的存在価値」であり、最近の言葉で言えば「ブランドパーパス」と言い換えてもよい。

「価値」とは「喜び」や「嬉しさ」のことなのだから「社会的存在価値」とは、ブランドが社会にもたらすことができる「喜び」「嬉しさ」と同義となる。これらが社会に浸透した時の未来像を「ブランドライフビジョン」と呼んでいる。

「ブランド提供価値」の後に「ブランドライフビジョン」を検討する手順を踏むのは、

- 実利価値:ブランドを通して実利的なメリットを受けられた人

- 感情価値:ブランド通してポジティブな感情に満たされた人

- 自己実現価値:ブランドを通してポジティブな自分に変われた人

が世の中に溢れれば、いったいどのような理想的な社会が実現できるか?という一貫性が重要だからだ。

このように、再定義した「ブランド提供価値」を起点に「ブランドライフビジョン」を設定すると、ブランドと社会が同じ目的(=ライフビジョン)を共創できるようになり、

- そのブランドを選んだり、薦めたり、応援することは、社会をより良く変えることと同じ

という構図を生み出すことができる。

すると、そのブランドは商品と生活者の壁を越え、社会において果たすべき役割を持ち、生活者からの共鳴感情を引き出すことが可能になる。

また、ブランドがどのように社会や市場を変革し、どのような顧客体験を生み出すかについて、一貫したストーリーが描けるようになる。

さらには「ブランドライフビジョン」を掲げたブランドに携わる関係者は、生活者や社会とともに、ライフビジョンを実現するという使命に意義と誇りを感じるようになる。

最終的に、そのブランドは「世界をよりよい場所に変えようとしている」応援できるブランドとみなされるようになり、生活者にとってかけがえのない存在になっていく。

その成果は、多くの生活者やステークホルダーが「このブランドだけは特別」と感じる感情移入だ。そしてその感情移入は、指名買いされ続けるロングセラーブランドを形創る。

ブランドプリズム-4:ブランドパーソナリティ

「ブランドパーソナリティ」とは「そのブランドならではの個性」のことを指す。

リブランディングが必要なブランドの場合「ブランドパーソナリティ」が古臭くなり、問題を抱えていることが多い。

しかし、適切にブランドパーソナリティを築き上げていけば、そのブランドに対する生活者の感情移入の度合いは劇的に高まる。結果、強い愛着感情を生み、指名買いをもたらすパワーブランドに再生することも夢ではない。

ブランドパーソナリティには、いくつかの設定すべき項目が存在するが、その中でもとりわけ重要なのが、以下の2つだ。

- 価値観:そのブランドは、どのような「価値観」を掲げるのか?

- 態度:そのブランドは、どのような「態度」で生活者に接するのか?

「ブランドが掲げる価値観」は、そのブランドらしい際立った個性を決定づけるだけでなく、生活者からの共鳴感情を引き出す。

冒頭で「ブランディングとは感情移入をもたらすこと」だと述べたが「ブランドが掲げる価値観」は「良い」や「好き」を越えて「共鳴できる」という強い感情移入をもたらすため、必ず設定すべき項目だ。

また「ブランドの態度」は、そのブランドの「印象・イメージ」を決定づける。

例えばあなたのブランドが「楽天カード」のように「明るく元気な態度」で生活者と接するのか?あるいはダイソンのように「落ち着いた知的な態度」で接するのか?で、ブランドの印象はもちろん、命運すら左右する。

ブランドパーソナリティは「ブランド提供価値」と「ブランドライフビジョン」の間に位置付けられ、ブランドのOSのような役割を果たす。

ブランドプリズム-5:独自の役割

「独自の役割」とは「ペルソナから見て、そのブランドでしか果たしえない独自の役割」のことを指す。マーケティングの専門用語でいえば「ポジショニング」だ。

「ポジショニング」といえば「差別化」と考えがちだが、実はそうではない。

「差別化」は、競争相手がいることを前提としているが「競争をする」ということは、既存の競争ルールの中で、常に比較をされながら体力勝負の消耗戦に挑むことを指す。

本来のポジショニングの目的は「競争に勝つ」ことではなく「競争をしないでも勝てる領域」を見つけ、賢い勝ち方をすることだ。

k_birdの場合、ポジショニングのワークショップでは「自社ブランドでしか果たしえない領域」を発見するために、ポジショニング軸を試行錯語するワークを行うことが多い。

そしてもし、そのブランドでしか果たしえない独自の役割を発見することができたら、あなたのブランドは「体力勝負の消耗戦」から抜け出し、その領域での「独占状態」に近づくことができる。

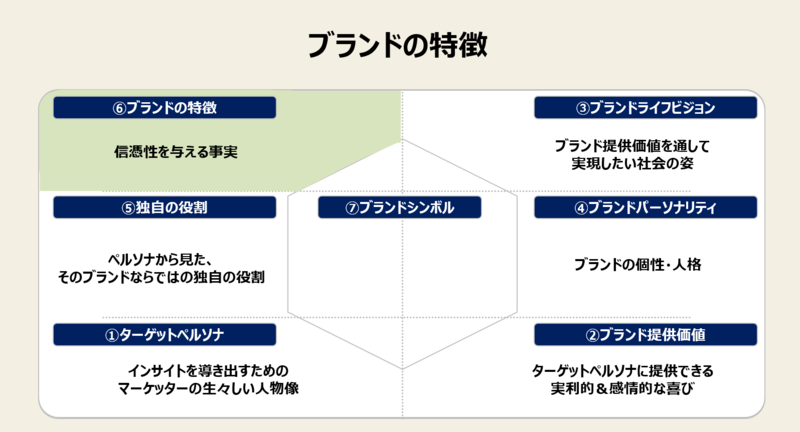

ブランドプリズム-6:ブランドの特徴

「ブランドの特徴」とは、これまで検討した「ブランド提供価値」「ブランドライフビジョン」「ブランドパーソナリティ」「独自の役割」に対して「信憑性を与える事実」のことを指す。

どんなに素晴らしいブランドプリズムを定義したとしても、それらを直接的・間接的に裏付ける事実が存在しなければ、単なる「言いっぱなし」で終わる。

よって「品質」「性能」「技術」「ユーザビリティ」「UI」「歴史」「第三者評価」など、あらゆる側面から「ブランドプリズムを裏付ける事実」を発見し、ブランドプリズムの文脈に沿うように「再解釈」を加える必要があるのだ。

ブランドプリズム-7:ブランドのシンボル

「ブランドのシンボル」とは「そのブランドらしさを視覚的に象徴するビジュアル要素」のことを指す。

冒頭で述べた通り、リブランディングには3つの種類が存在する。

- ブランドの「在り方」を変える:ブランドアイデンティティの再構築

- ブランドの「見せ方」を変える:ビジュアルアイデンティティの再構築

- ブランドの「伝え方」を変える:ブランド体験の再構築

「ブランドのシンボル」は、上記の「2,ビジュアルアイデンティティの再構築」に当たるため、もし「ブランドの見せ方」も大きく変える場合には、フェーズ2として別プロジェクトになることが多い。

もし、ビジュアルアイデンティティに関して詳しく知りたければ、下記の記事を参考にしていただきたい。

リブランディングの成功事例

リブランディングの成功事例-1:マツダのリブランディング事例

あなたは「マツダ地獄」という言葉を耳にしたことがあるだろうか?バブル経済後の不況期にささやかれた、マツダ車を揶揄する言葉だ。

当時マツダは販売不振を挽回しようと、新車販売時に大胆な値引きを行っていた。しかしその副作用として、マツダ車はブランド価値の低下を招き、下取り価格も大きく下がることになる。

結果「マツダ車を買った人は、買い替え時に再び(値引きが大きい)マツダ車を購入する以外に選択肢がなくなる」という状態となった。この負のスパイラル現象を揶揄した言葉が「マツダ地獄」だ。

マツダは、トヨタ、日産、ホンダに次ぐ国内4位の自動車メーカーだ。それまで長らくシェアを伸ばすための拡大戦略を進めてきたが、上記の「マツダ地獄」の反省を経て、抜本的なリブランディングを検討することになる。

検討の結果、マツダが選んだ道は「ナンバーワンブランドではなく、オンリーワンブランドになる」ことだ。ターゲットを大胆に絞り込み、シェア競争を続ける他社とは差別化を図ることで強いブランドを確立する戦略だ。

当時のマツダの幹部は以下のように語っている。

「マツダの世界シェアは約2%。しかし100人のうちの2人が『絶対にマツダでなければ嫌だ』と思う車を作り続ければ、世の中で必要とされる会社であり続けることができる」

以降、マツダが打ち出したブランドアイデンティティが「Be a driver.」だ。

そのメッセージに込められた意味とは「既存のルールや常識に縛られない、人生のドライバーを応援する」ことであり、やはりマツダもまた、主役を「車」ではなく「生活者一人一人の生き方や価値観」に置いているブランドだ。

更に、マツダは「マツダデザイン」と称して「ブランドの感性価値」も明確に打ち出している。かつてトヨタ、日産、ホンダなど国産車メーカーの中で、これほど明確に「デザインによるブランド感性価値」を打ち出したメーカーが存在しただろうか?

加えて「SKYACTIV TECHNOLOGY」をはじめとする環境対応技術を通して、ブランドの実利価値も打ち出している。

数ある国産自動車メーカーの中でも、マツダは独自のブランドポジショニングを確立したリブランディング事例と言えるだろう。

リブランディングの成功事例-2:エスエス製薬「ハイチオールC」のリブランディング事例

現在は「美白効果が高い医薬品」として多くの女性の支持を集める「ハイチオールC」だが、昔は「男性向けの2日酔いの改善薬」だったことをあなたはご存じだっただろうか?

そんなハイチオールCだが、1996年ごろに売り上げ低迷し、横ばいの状況に陥る。

そこでエスエス製薬は大英断ともいえるリブランディングを行った。1998年に、ブランドのポジショニングを従来の「男性の2日酔い対策」から、一気に「女性の美白対策(しみ・そばかす対策)」 に変更したのだ。

なぜならハイチオールCに含まれる成分である「Lシステイン」は、二日酔い予防だけでなく、肌の代謝を助け、過剰にできたメラニンを排出する効果も持っていたからだ。

エスエス製薬は、ターゲットとブランドポジショニングは変えたが、製品の成分は変更していない。しかし多くの女性誌が継続的に飲みやすいように1回あたりの服用量を4錠から2錠に変更し、1瓶あたりの錠数も変えている。

また、価格についても1瓶あたりの錠数を減らし、標準小売価格も3,800円から2,200円に引き下げている。

さらには、流通チャネルも若い女性が買いやすいドラッグチェーンの取り扱いを強化するため、営業活動の重点を街の薬局からドラッグストア変更。当時、マツモトキヨシなどのドラッグチェーンの増加も寄与し、売上高は飛躍的に拡大した。

ハイチオールCは、ターゲットとポジショニングの変更によってリブランディングを成功させた事例と言えるだろう。

このブログから書籍化した本4冊

★ブランディングの理論と実践をつなぐ「ブランディングの教科書」

冒頭でも紹介したが、再度ここでも紹介させていただこう。

ブランディングは、ややもすれば「デザインの話」「広告の話」「世界観の話」など、掴みどころのない抽象論に陥りがちだ。

しかしブランディングは「ブランド戦略」という言葉があるように、企業の成否を大きく左右する戦略のひとつだ。そして投資が伴う以上、一定の合理性と説明責任が求められる。決して、売上や利益から逃げてはならないのだ。

本書は、つい「感覚論」に陥りがちな「ブランディング」に対して「論理的な納得性」と「直感的な腹落ち感」の両面を追求した書籍だ。

「論理」が理解できなければ、ブランディングを体系的に理解することできず、再現性を生むことができない。

そして「直感的な腹落ち感」がなければ、ブランディングを実務に落とせず、成果をもたらすことができない。

本書は、広告代理店&外資系コンサルティングファームで培った「生の知見」と「体系的な解説」を通して、ブランディングの理論を実践へとつなげて解説している。

おかげさまで、本書はAmazon kindle売れ筋ランキング「消費者主義」ジャンルでベストセラー1位を獲得し、Amazonレビューでも、

- 「ふわっとしたブランディングの本が多い中で、異彩を放っている」

- 「事例も多いので実践のイメージが湧きやすい」

- 「海外企業の事例ばかりが紹介されている輸入本だとピンとこない、という方にお薦め」

など、ありがたい言葉を頂いている。

もし本書を手にとって頂ければ、ブランディングの専門用語はもちろん、実践の手順や実務の勘所が、一通り学べるはずだ。

kindle Unlimitedを契約されている方は無償で手に入れることができるので、気軽に手に取っていただきたい。

★「シャープな仮説を生み出す頭の使い方」を徹底解説

あらゆるビジネスは「仮説」こそが成否を握る。

なぜなら、仮説を生み出せなければ次の一手を見出しようがなく、検証のしようもなくなるからだ。つまり、ビジネスの成長は止まってしまうことになる。

しかし仮説思考の書籍の多くは、仮説思考の重要性は説くものの、肝心の「仮説思考の身につけ方」になると、

- 「センスが必要」

- 「経験の積み重ねが物を言う」

など「それを言ったらお終いよ」という結論で終わらせている書籍が多い。

しかし本書は「仮説思考に必要な頭の使い方の手順」を、豊富な事例とともに徹底解説している。よって、その手順通りに頭を使えば「センス」や「長年の経験」に頼ることなく、誰でも優れた仮説を導き出せるようになる。

おかげさまで本書は6版を重ね「読者が選ぶビジネス書グランプリ2021」にノミネートいただいた。NewsPicksやNIKKEI STYLE、lifehackerなど多くのメディアで取り上げていただき、中国や台湾、香港でも出版が決定している。

さらにAmazonレビューでも、

- 「ここ数年の仮説思考系の書籍で久々のヒット」

- 「自分オリジナルの武器にしていけそうな良書」

- 「一生もののスキルになるのは間違いない」

など有難い言葉を頂戴している。

もしあなたがシャープな仮説を導き出せるようになりたいなら、ぜひ本書を手にとってみて欲しい。

★ロジカルシンキングでは学べない「視点力」と「法則力」を身につける※無料のオーディオブック特典付

例え同じ本を読んだとしても、そこから得られる「学びの量」は、人によって何倍も変わる。そして、人は学びを通してしか成長できない以上、その差はやがて、あなたの職業人生すら大きく変えてしまうことになる。

同じ本を読んでいるはずなのに、人によって「得られる学びの量」が何倍も変わってしまう。この差は、いったい何から生まれるのだろうか?

それは、1冊の本から「知識」を得ようとするか「知識の"運用能力"」を得ようとするかの差だ。

多くの読書術の本は「多読」「速読」など「いかに効率的に知識を得るか?」をテーマにしている。しかし、どんなに効率的に知識を得たとしても、ただそれだけでは「知識の暗記」止まりになる。得られる学びはごくわずかだ。

一方で、読書を通して「知識の"運用能力"」を身につけることができれば「たった1つの知識」を複数の分野に応用し、何倍もの成果を生み出すことが可能になる。

本書「読書の方程式」は、ビジネス書を通して「どう知識の"運用能力"を身につけるか?」を解説した書籍だ。そのポイントは、ビジネス書から学び取る「視点」「法則」そして「抽象化」にある。

おかげさまで、本書は日経やThe21、STUDY HACKERなど多くのメディアに取り上げていただき、発売3か月で海外の翻訳出版も決定した。Amazonレビューでも、

- 「こんな風に自分を成長させる読み方があったのか!」

- 「読書術の本では、これまでで最も良い本」

- 「読書の概念が変わった」

など、ありがたい言葉を頂戴している。

もしあなたが「知識の"運用能力"」を身につけ、1つの事実から得られる「学びの量」を何倍にもしたいなら、ぜひ本書で紹介する読書法を実践して欲しい。

★8ジャンル57個の仕事術で「実践力」を身につける

どのようなビジネスも、実践が伴わなければ成果は出ない。しかし、いざ「実践力」を身につけようとしても、その分野は、

- 時間管理術

- 段取り術

- コミュニケーション術

- 資料作成術

- 会議術

- 学び術

- 思考術

- 発想術

など多分野に渡り、最低8冊分の読書時間と書籍代がかかってしまうのが難点だ。

しかし、本書「超効率ハック」は、8つの分野の仕事術の「重要ポイントだけ」を抜き出し、ギュッと1冊に凝縮した書籍だ。

さらに、本書は「訓練や習慣化が必要な作業テクニック」ではなく「行動を変えるための頭の使い方」の解説に力を入れているため「頭のスイッチを切り替える」だけですぐに実践できるのも特色だ。

おかげさまで、本書を題材にしたSchooのオンライン授業では「思考法ジャンル」で人気ランキング1位を頂いた(139講座中)。また、lifehackerやOggiなど数多くのメディアで取り上げていただき、Kindleでは「オペレーションズ部門」でベストセラー1位を獲得している。

Amazonレビューでも、

- 「思考と行動の質を上げるヒントが盛りだくさん」

- 「読んでみると、頑張りどころを間違えてたことに気付かされる」

- 「仕事が速い人はこれをやってたんだな、ということがよくわかった」

など、ありがたい言葉を頂戴しており嬉しい限りだ。

もしあなたが「短時間で網羅的に仕事術を学びたい」「根本から仕事の生産性を高めたい」と感じているのなら、ぜひ手に取ってみて欲しい。

その他の解説記事とおすすめ書籍

おすすめ記事

★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ記事

★思考力が身につくおすすめ記事

★ビジネススキルが身につくおすすめ記事

おすすめ書籍

★17のビジネス分野別おすすめ書籍

★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ書籍

★思考力が身につくおすすめ書籍

★ビジネススキルが身につくおすすめ書籍

終わりに

今後も、折に触れて「ロジカルで、かつ、直感的にわかるブランディングの解説」を続けていくつもりだ。

しかし多忙につき、このブログは不定期の更新となる。

それでも、このブログに主旨に共感し、何かしらのヒントを得たいと思ってもらえるなら、ぜひこのブログに読者登録やTwitter、facebook登録をしてほしい。

k_birdがブログを更新した際には、あなたに通知が届くはずだ。