この記事に辿り着いたあなたなら「ブランド拡張とは何か?」あるいは「ブランドエクステンションの方法」に関心があることだろう。

このブログ「Mission Driven Brand」は、外資系コンサルティングと広告代理店のキャリアを持つ筆者が、ブランディングやマーケティングの「できない、わからない」を解決するブログだ。

ブランド拡張とは、ある領域で築き上げたブランドの資産を別の領域に進出する際に活用することを指す。

ここで一つ、あなたに質問だ。あなたは「メルセデス・ベンツのオレンジジュース」と聞いて、どのような連想を思い浮かべるだろうか?

もし何らかの違和感を感じたなら、それは「ブランド拡張(ブランドエクステンション)」に密接に関わる問題だ。

現在、日本国内では多くの市場が成熟化しているといわれる。プロダクトライフサイクルが成熟期や衰退期に至った現在においては、あなたの企業を含め、多くの企業で新たな事業や新ブランドの立ち上げが必要な局面となっているはずだ。

しかし新事業や新ブランドの立ち上げには、大きなリスクを伴う。そのリスクを軽減するために有力な選択肢となるのが、今回解説する「ブランド拡張(ブランドエクステンション)」だ。

ブランド拡張は頻繁に用いられる手法の1つだが、一方で売れ行きが伸びず、一年も経たないうちに姿を消すケースも多い。

よって、今回は「ブランド拡張」について丁寧に解説する。その内容は以下の通りだ。

- ブランド拡張とは何か?

- ブランド拡張の2つの考え方とは?

- ブランド拡張の5つのメリットと3つのデメリットとは?

- ブランド拡張を成功させる方法とは?

- ブランド拡張時に使えるチェックリスト

もし今回の解説をお読みになれば「ブランド拡張とは何か?」だけでなく「ブランド拡張を成功させる方法」もご理解いただけるはずだ。

- ★ブランド戦略を学びたい方へ。このブログから書籍化した「ブランディングの教科書」

- ブランド拡張とは何か?ブランド拡張の意味を定義する

- ブランド拡張の種類と例:ライン拡張とカテゴリー拡張

- ブランド拡張のメリットとデメリット

- ブランド拡張を成功させる方法

- ブランド拡張のチェックリスト

- このブログから書籍化した本4冊

- その他の解説記事とおすすめ書籍

- 終わりに

★ブランド戦略を学びたい方へ。このブログから書籍化した「ブランディングの教科書」

まずは冒頭に、僭越ながら拙著を紹介させていただこう。

「ブランディング」は捉えどころがなく、なかなか一歩を踏み出せない。あなたはこのような状況に陥ってはいないだろうか?

本書の執筆陣は、ある時は広告代理店のストラテジックプランナーとして、ある時は、外資系コンサルティングファームのコンサルタントとして、クライアントの実務担当者が悪戦苦闘する姿を見てきた。

「ブランディング」は、その本質を理解しないまま実行に移そうとすると、的を射ない小手先の手法を延々と繰り出すことになりがちだ。結果、やみくもに予算を消化したまま、成果が出ない事態に陥ってしまう…。

そのような事態を1件でも減らしたい。そう考えたのが本書を執筆した理由だ。

ブランディングには「ブランドアイデンティティ」「ブランドエクイティ」などの専門用語が居並ぶ。本書は、外資系コンサルティングファームと広告会社で培った「生の知見」をふんだんに盛り込みつつ、つい「抽象論」に陥りがちな「ブランディング」に対して「論理的な納得性」と「直感的な腹落ち感」の両面を追求した書籍だ。

本書のタイトルは「ブランディングの教科書-ブランド戦略の理論と実践」だ。

「理論」が理解できなければ、ブランディングを体系化できず、ビジネスに再現性を生むことができない。そして「実践」が理解できなければ、ビジネスに成果をもたらすことができない。

本書は、ブランディングの理論と実践をつなぐ「ブランディングの教科書」として、ブランド戦略の再現性と成果を目指した書籍だ。

おかげさまで、発売後1週間でAmazon Kindle【消費者主義カテゴリー】でベストセラー1位を獲得している。

- クッキー規制によりデジタルマーケティングでCTRやCVRが頭打ち。CPAは下がるどころか、少しずつ上昇傾向ですらある。

- 矢継ぎ早に新商品を繰り出してもすぐに競合に追い付かれ、差別化ができない。商品開発サイクルは更に早まり、自転車操業状態になっている。

- 「自社にはブランディングが必要だ」と理解はしているが、概念が抽象的過ぎて、どう周囲を巻き込んでいいかがわからない。

もし、あなたがこれらに当てはまるなら、ぜひAmazonのページで本書の目次をチェックしていただきたい。つい感覚論になりがちな「ブランディング」に対して、

- なぜ、そうなのか?

- どう、ビジネスに役立つのか?

- 何をすればいいのか?

- 具体的な事例は?

を徹底して解説しているので、あなたのお役に立てるはずだ。

ブランド拡張とは何か?ブランド拡張の意味を定義する

ビジネスの世界では、自社の強みを活かし切るのは常套手段だ。

ブランド拡張とは、ある領域で築き上げたブランドの資産を、別の領域に進出する際に利用することを指す。より平たく言ってしまえば、築き上げてきたブランドの強みを、他の領域に「使いまわす」ことだ。

- ある領域で築き上げたブランドの資産を別の領域に進出する際に活用すること。

- 平たく言ってしまえば、築き上げてきたブランドの強みを、他の領域に「使いまわす」こと。

「使いまわす」という言葉は、良い意味にも悪い意味にも解釈できる言葉だが、ブランド拡張はこの言葉の響きと同様に、非常に賛否が分かれる打ち手だ。

例えばマーケティング界の権威であり「ポジショニング」という概念を生み出したアル・ライズは、かなり辛辣な言葉でブランド拡張を否定している。

ブランド拡張の種類と例:ライン拡張とカテゴリー拡張

適切にブランド拡張をするために、まずは「ブランド拡張の種類」を理解しよう。ブランド拡張には、大きくわけて「ライン拡張」と「カテゴリー拡張」の2つが存在する。

ブランド拡張の種類と例-1:ライン拡張(ラインエクステンション)と事例

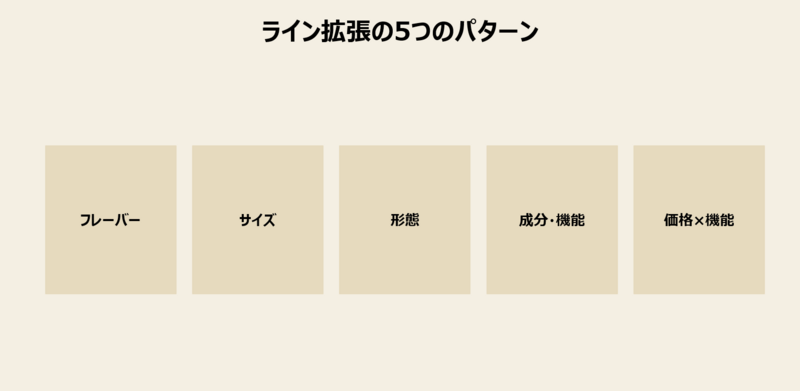

「ライン拡張(ラインエクステンション)」とは、すでに確立したブランド資産を使って「同じカテゴリー内」に商品ラインを広げることを指す。この「ライン拡張」は、大きく分けて5つのパターンが存在する。

ライン拡張(ラインエクステンション)の例-1:フレーバーによるライン拡張

1つ目は、フレーバーによるライン拡張だ。

例えば日清食品のカップヌードルは「即席カップ麺」というカテゴリーの中で「シーフード味」「カレー味」など「フレーバー」でライン拡張している。

また、日本コカ・コーラの缶コーヒーブランドであるジョージアも「缶コーヒー」というカテゴリーの中で「エメラルドマウンテン」「微糖」「ブラック」などフレーバーでライン拡張を展開している。

ライン拡張(ラインエクステンション)の例-2:サイズによるライン拡張

2つ目は、サイズによるライン拡張だ。

例えばキッコーマンの特撰丸大豆しょうゆは100ml/150ml/500ml/750ml/1Lなど、サイズでのライン拡張を展開している。

サイズによるライン拡張で採られる戦略の典型例は下記の通りだ。

まずは小容量の商品を低単価で発売しトライアル購入を促進する。そしていずれリピート顧客が増え、購入頻度が高まってきたところで、ライン拡張としてコストパフォーマンスの高い大容量商品を発売する。

リピート顧客から見れば、毎回小容量の商品を購入するより、大容量の拡張商品を購入するほうが購入頻度が減る分ラクで、かつコストパフォーマンスも高くなる。そのため、徐々にリピート顧客は大容量商品へと移っていく。

これを競争戦略という視点から見ると、大容量商品は小容量商品と比べて消費されるまでの期間は長くなる。そして消費するまでの期間が長くなれば、競合ブランドへブランドスイッチするリスク(=頻度)を減らすことが可能となる。

これが、サイズによるライン拡張で採られる戦略の典型例だ。

ライン拡張(ラインエクステンション)の例-3:形態によるライン拡張

3つ目は、形態によるライン拡張だ。

例えばハーゲンダッツは、スプーンを使って食べる「カップ形態」から「バー形態」へライン拡張を行い、スプーンが使いずらい食シーンへと市場を広げている。

また、日清食品のチキンラーメンは「袋めん」の形態だけでなく「カップめん」の形態でも発売し、独り暮らし市場を攻略している。これらは、形態によるライン拡張の典型例だ。

ライン拡張(ラインエクステンション)の例-4:成分・機能によるライン拡張

4つ目は、成分・機能によるライン拡張だ。

例えばサントリーの緑茶飲料である「伊右衛門」は脂肪分解酵素を活性化させるケルセチン配糖体を加えることで「体脂肪を減らすのを助ける」という健康飲料市場へライン拡張している。

また、マイクロソフトのSurfaceは、機能の違いによって「Surface Pro」「Surface Laptop」「Surface Book」などへライン拡張している。

ライン拡張(ラインエクステンション)の例-5:価格×機能によるライン拡張

最後となる5つ目は、価格×機能によるライン拡張だ。

例えば外資系高級アパレルブランドである「アルマーニ」は、高級ラインとして「ジョルジオ・アルマーニ」を展開しつつ、低価格ラインである「エンポリオ・アルマーニ」へとライン拡張を行い、ターゲットの裾野を広げている。

また、クレジットカードのアメリカンエクスプレスも「スタンダードカード」「ゴールドカード」「プラチナカード」「センチュリオンカード」など、価格(年会費)×機能軸によってブランド拡張している。

ブランドのライン拡張は、ブランド拡張の中でも比較的ローリスクローリターンのやり方だ。しかしローリスクであるがゆえに「今より売上を積み増すため」「店頭の棚を拡大するため」など安易な理由で拡張ブランドを乱発しやすくなるため注意が必要だ。

先ほど日清カップヌードルの事例を挙げたが、日清カップヌードルは過去に70以上もの拡張ブランドを発売している。しかしその中で生き残っているのは「スタンダード味」「シーフード味」「カレー味」の3つしか存在しない。

例え新ブランドよりも成功率が高い「ブランド拡張」といえども、拡張した商品自体に競争力がなければ、短命に終わることを肝に銘じておこう。

ブランド拡張の種類と例-2:カテゴリー拡張と事例

続いて「カテゴリー拡張」について解説しよう。

「カテゴリー拡張」とは、すでに確立したブランド資産を使って「これまでとは別のカテゴリー」へ事業領域を広げることを指す。

こちらも、2つのパターンを紹介しよう。

カテゴリー拡張の例-1:純粋なカテゴリー拡張と事例

例えばイギリスのヴァージングループは「ヴァージンレコード」「ヴァージンアトランティック航空」「ヴァージン鉄道」など、カテゴリーを横断したブランド拡張を展開し成功している。

また、日本では「楽天」や「DMM」などが、カテゴリーを横断してブランド拡張を行い成功している典型例だ。

カテゴリー拡張の例-2:ライフビジョンによるカテゴリー拡張と例

「ライフビジョンによるカテゴリー拡張」とは、すでに確立したブランド資産を使いながら「ターゲットの自己実現プロセス」の導線上に事業領域を広げることを指す。

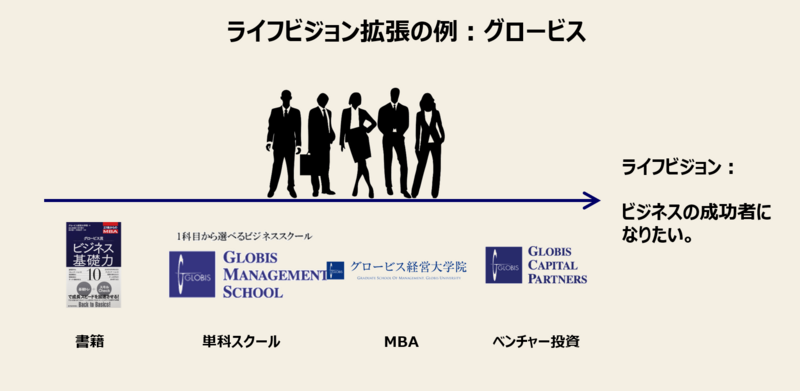

この「ライフビジョン拡張」の典型例がグロービスだ。

グロービスは「ビジネスの成功者になりたい」という願望を抱くビジネスパーソンに対して、最も手軽な「ビジネス書籍」を入り口に「単科型スクール」→「MBA大学院」→「ベンチャー投資」へと重層的に事業を展開している。

つまりグロービスは、野心的なビジネスパーソンが抱く「ビジネスの成功者になりたい」というライフビジョン実現の導線上に事業を配置し、ブランド拡張を行っているのだ。

鋭いあなたならお気づきのことと思うが、これは近年クローズアップされているJOB理論に通じる。

JOB理論とは、簡単に言ってしまえば「顧客が真に欲しがっているのは、モノやサービスではなく、自分が成し遂げたいことが達成された状態である」とする考え方だ。

このJOB理論の考え方に従えば「顧客が成し遂げたいことを達成するプロセス上にブランドを拡張していく」という考え方は、きわめて合理的であることがお分かりいただけるはずだ。

これまで解説してきた「ライン拡張」や「カテゴリー拡張」は「面を広げる」という考え方であることから、ともすれば「今のブランド資産を使いまわしてセールスを積み増したい」という「企業都合」に陥りがちだ。

しかしライフビジョン拡張は、常に「顧客が成し遂げたいことを達成するプロセス」の導線上に事業を配置していくため「顧客志向」のブランド拡張を展開しやすいのが特徴だ。

ブランド拡張のメリットとデメリット

当然のことだが、ブランド拡張は万能ではなく、メリットとデメリットが存在する。まずは「ブランド拡張のメリット」に目を向けて、5つのメリットを解説しよう。

ブランド拡張の5つのメリットとは?

ブランド拡張のメリット-1:プロモーションコストの効率化

ブランド拡張は、既にマスターブランドが一定の知名度を獲得しているため、拡張ブランド導入時にブランド認知を高める必要がない。そのため、販売促進の方にプロモーション努力を集中できる。

また、マスターブランドと類似のパッケージやディスプレイを利用できるため、プロモーションコストの効率化を図ることが可能だ。

ブランド拡張のメリット-2:生活者の知覚リスクの削減とトライアル率の向上

知名度や信頼度が高いブランドは、既に豊かなブランド連想を持っている。そのため生活者は拡張ブランドに対しても期待感や安心感を抱きやすい。そのため、トライアル購入してもらえる可能性が高くなる。

ブランド拡張のメリット-3:流通経路の確保

流通事業者は、実績のない商品に棚を割いた結果、売れないという事態を避けたいと考えている。しかし既に実績のあるブランドの拡張商品であればある程度の販売が見込めるため、流通業者が安心して取り扱うことができる。

ブランド拡張のメリット-4:顧客層の裾野拡大

これまでマスターブランドにはなかった新たな価値を拡張ブランドに付け加え提供することにができれば、これまで振り向いてもらえなかった新たな顧客層へすそ野を拡大することができる。

ブランド拡張のメリット-5:マスターブランドの再活性化

適切なブランド拡張を展開すれば、マスターブランド自体のブランド連想を強化したり、新しい連想を付け加えることができる。

また、ブランド拡張によって新鮮なブランド連想を付け加えることによって、ブランドの再活性化(リブランディング)につなげることも可能だ。

ブランド拡張の3つのデメリットとは?

ブランド拡張で失敗すると、新製品が売れないばかりか、既存のブランド資産を下げる恐れがあるので、注意が必要だ。具体的には下記の通りだ。

ブランド拡張のデメリット-1:ブランド連想を希薄化させてしまう

拡張ブランドがマスターブランドとの一貫性を欠く場合、もともと明確であったマスターブランドのブランド連想が希薄化してしまい、共倒れになってしまうデメリットが生じる。

例えば高級アパレルブランドのクリスチャンディオールは、手拭き用タオルやスリッパにまでブランドを拡張したことがある。しかしその結果、マスターブランドのブランド連想である「高級感」や「憧れ」が希薄化してしまい、主力となるファッションや化粧品の売り上げを落としてしまった。これなどは、ブランド拡張の典型的な失敗事例だ。

ブランド拡張のデメリット-2:ブランド毀損リスクが拡張ブランドに影響してしまう。

ブランド拡張はマスターブランドのポジティブなブランド連想を、拡張ブランドにも利用しようという考え方だ。しかしその反面、不祥事などでマスターブランドが毀損すると、その影響が拡張ブランドにも及んでしまうというリスクを併せ持つことになる。

例えば居酒屋チェーンの「ワタミ」は労働問題でブランド毀損した結果、その影響が介護事業にまで及んでしまったことがある。これもまた、ブランド拡張のリスクが顕在化した失敗事例といえるだろう。

ブランド拡張のデメリット-3:拡張ブランドの乱発が共食い(カニバリ)を引き起こしてしまう

ブランド拡張は、マスターブランドと拡張ブランドの相乗効果により、双方を足した売上が「2以上」になるのが理想だ。

しかし蓋を開けてみれば「マスターブランドの顧客が拡張ブランドに移行しただけ」という共食い(カニバリ)現象が起きてしまい、思ったほどセールスが伸びないのは「ブランド拡張あるある」だ。

さらに店頭消費財の場合、別の落とし穴も存在する。例えば、

- マスターブランドの顧客が拡張ブランドに移行してしまい、マスターブランドの売り上げが「0.6」に落ちる。

- 拡張ブランドは、マスターブランドから移行してきた顧客「0.4」に加え「0.1」の新規顧客を獲得し、売り上げが0.5となる。

- 計算上は両方合算して、売り上げは「1.1」に伸びる(0.6+0.5)

しかしもし、小売事業者が棚から落とす「足切りライン」が「売上0.7」だったとしたら、両方のブランドが棚落ちし、売上は「ゼロ」になる。これが共食い(カニバリ)による最悪の悲劇だ。

ブランド拡張という考え方は「マスターブランドのブランド連想を利用する」という「類似性を活かす」側面と「拡張ブランドで新たな顧客層を獲得する」という「差異性を活かす」側面を併せ持った考え方だ。

そして鋭いあなたならお気づきと思うが「類似性と差異性」は、互いに相いれない矛盾した考え方だ。この矛盾をどのような視点で読み解き、両立させていくのか?がマーケティング担当者の腕の見せ所となる。

ブランド拡張を成功させる方法

ブランド拡張は、本来的に「類似性と差異性」という矛盾した考え方を併せ持つ。この「矛盾した考え方」を両立させるには、どのような視点が必要だろうか?

k_birdなりの思考のフレームワークを紹介しよう。

ブランド拡張を成功させる方法-1:「実体」と「概念」を切り分ける

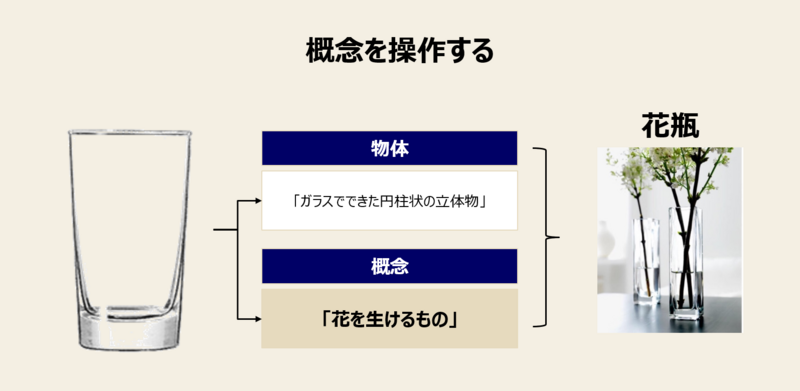

まずは下記の画像をご覧いただきたい。いったいこれは何に見えるだろうか?

もしあなたが「ガラスのコップ」を思い浮かべたのなら、半分は正解で、半分は間違いだ。「え?」と思ったあなたのために、その理由を解説しよう。

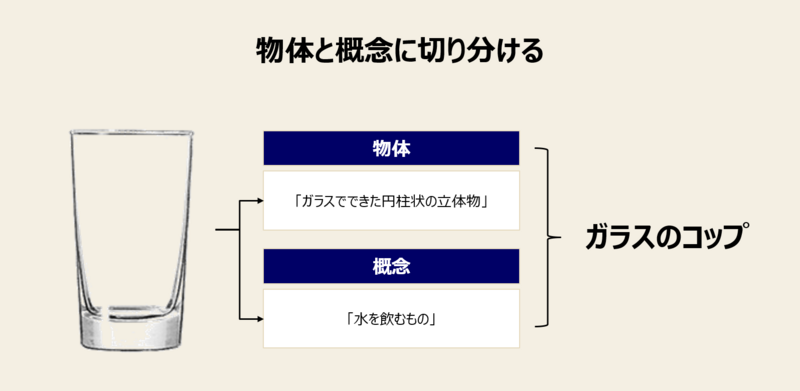

この世の中に存在するあらゆる物事は「実体」と「概念」の2つに切り分けて考えることができる。そして上記の画像を「実体」として捉えれば、正解は「ガラスでできた円柱状の立体物」となる。

逆に「概念」の側面で捉えれば「水を飲むもの」が答えとなる。そしてその2つを組み合わせて初めて「ガラスのコップ」となる。

あなたは無意識のうちに上記画像の「実体」を確認し「水を飲むもの」という「概念」を加えて「コップ」と認識したはずだ。

そしてここが重要なポイントだが「実体」は物理的な存在である以上、自由度が低く操作がしにくい。一方で「概念」は実体から離れて形がないものなので自由度が高く、操作がしやすくなる。

上記の画像の場合「ガラスでできた円柱状の立体物」という実体は変えられない。しかし「概念」を「水を飲むもの」ではなく「花を生けるもの」に操作をすれば「ガラスでできた円柱状の立体物」は「花瓶」に変わる。このプロセスを、ビジネスの世界では「コンセプトメイキング」と呼ぶ。

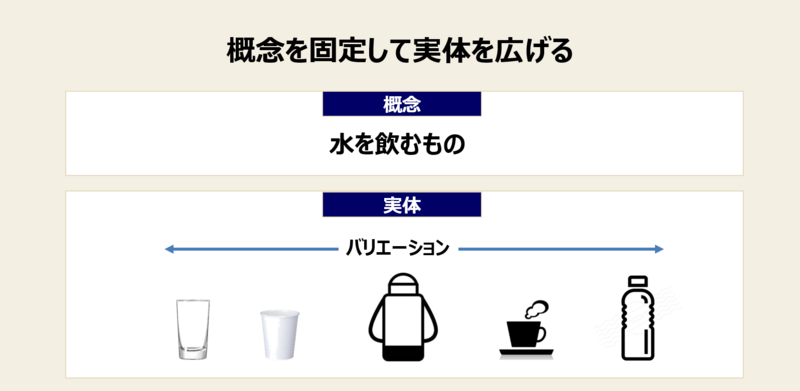

ここまでご理解いただけたなら、次の思考実験に移ろう。今度は「概念」を固定するとどうなるだろうか?

「概念」を固定すると、今後は「実体」のバリエーションを増やすことが可能になる。例えば概念を「水を飲むもの」に固定し、そのバリエーションを例に示すと、以下の通りとなる。

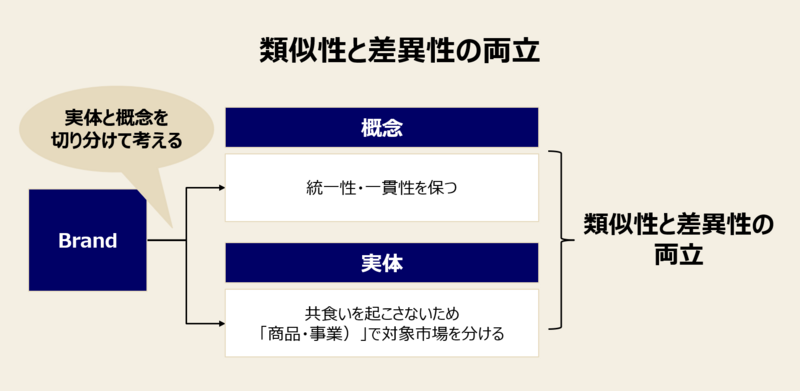

このように、物事は「実体」と「概念」に分けて考えることで「どちらかを固定して、どちらかを操作する」ことが可能となる。そしてこの原理をうまく応用すれば、ブランド拡張の矛盾だった「類似性と差異性」は両立可能になる。

- マスターブランドと拡張ブランドの「概念」を統一させる=類似性

- 共食いを起こさないため「実体(商品・事業)」で対象市場を分ける=差異性

重要なので繰り返すが、ポイントは「実体と概念を切り分けた」上で「概念を統一させ」「実体(=商品・事業)で対象市場を分ける」ことだ。

しかしここであなたは以下のような疑問が思い浮かんだはずだ。

- どのような「概念」なら、マスターブランドと拡張ブランドの「類似性」を担保できるのか?

さらに解説を続けよう。

ブランド拡張を成功させる方法-2:ブランド拡張で統一すべき「概念」とは?

ブランド拡張を成果に導くにあたって、k_birdが必要だと考える「統一すべき概念」とは、以下の通りだ。

ブランド拡張で統一すべき概念-1:ブランドの知名度・信頼性

マスターブランドの知名度や信頼性(=概念)を軸にブランド拡張を展開するのは、最もオーソドックスなブランド拡張戦略だ。

例えば、パナソニックは「生活家電」や「美容家電」「カーナビ」「PC周辺機器」「住宅」「住宅設備」などを展開しているが、ブランドは「Panasonic」で統一している。

つまり「Panasonic」というブランドが持つ「知名度」「信頼度」を「概念」としつつ「実体」の部分はカテゴリー拡張を展開することでカニバリをしないポートフォリオを組んでいる事例だ。

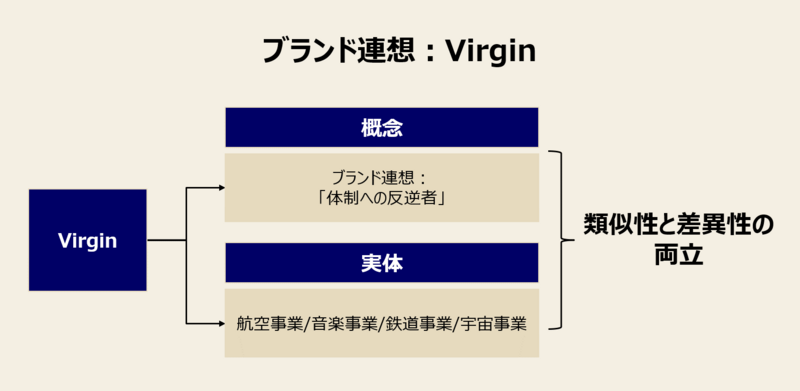

ブランド拡張で統一すべき概念-2:ブランド連想

ブランド連想もまた、ブランド拡張で統一すべき概念の一つとなる。

例えば、イギリスのコングロマリットグループであるヴァージンは「体制への反逆者」という概念(=ブランド連想)を統一しつつ「航空事業」「音楽事業」「鉄道事業」「宇宙事業」など「実体」のバリエーションを増やしている。

また、無印良品も「シンプルでナチュラル」という概念(=ブランド連想)を統一させつつ「家の中のものはほとんど揃う」レベルで商品バリエーションを展開している。

ブランド拡張で統一すべき概念-3:ブランド提供価値

ブランド拡張を成功に導く上で、最も重要なのが「ブランド提供価値」という「概念」の類似性だ。

例えば、ライザップは「結果にコミットする」という概念(=実利的な価値)を統一させ「実体」の部分は「スポーツジム」「英会話」「ゴルフ教室」「料理教室」などへ「実体」を広げている。

また「情緒的価値」という概念を統一して「実体」のバリエーションを広げているのがディズニーだ。

ディズニーは「非日常の魔法体験」とう概念(=情緒的価値)を統一させ「パーク」「テレビ」「映画」「モバイル」「ショップ」「グッズ」などへ「実体」を広げている。

さらに、ブランドの「自己実現価値」という「概念」を統一させて「実体」のバリエーションを広げているのが、先ほど紹介したグロービスだ。

ブランド拡張の失敗例

冒頭で「メルセデス・ベンツのオレンジジュース」と聞いて、どのような連想を思い浮かべるだろうか?と質問したのを、覚えておいでだろうか?

ここで、ブランド拡張の失敗事例も紹介しよう。k_birdが考えるブランド拡張の失敗事例をリスト形式で紹介すると、以下の通りとなる。

- クアーズのミネラルウォーター

- ハーレーダビッドソンのワインクーラー

- ジャック・ダニエルのマスタード

- リーバイスのビジネススーツ

- JTの清涼飲料水

上記の失敗事例をご覧になれば、例え「ブランドの知名度」や「信頼度」があったとしても「ブランド連想」や「ブランド提供価値」に類似性がなければ、ブランド拡張が成功するとは限らないことがわかる。

あなたのブランドが「メルセデス・ベンツのオレンジジュース」にならないためにも、ブランド拡張を検討する際には「知名度」や「信頼度」に加えて「ブランド連想」や「ブランド提供価値」の類似性にも目を向けよう。

ブランド拡張のチェックリスト

最後に、ブランド拡張を成功させるために、ぜひチェックして欲しいリストを紹介して締めくくろう。

- マスターブランドの「概念」は、多くの人々に認識されているか?

- マスターブランドの「概念」は、充分に強いか?

- マスターブランドの「概念」は、充分な好ましさを伴ってるか?

- 拡張ブランドは、マスターブランドのブランド連想強化に貢献するか?

- 拡張ブランドは、それ単体で十分な事業性と競争力があるか?

- 拡張ブランドは、マスターブランドやその他の拡張ブランドとカニバリを起こさないか?

もしこれらのすべてが当てはまるなら、あなたが検討しているブランド拡張の成功可能性は高いはずだ。

ぜひ、自信をもって新領域にチャレンジしてほしい。

このブログから書籍化した本4冊

★ブランディングの理論と実践をつなぐ「ブランディングの教科書」

冒頭でも紹介させていただいたが、再度ここでも紹介させていただこう。

ブランディングは、ややもすれば「デザインの話」「広告の話」「世界観の話」など、掴みどころのない抽象論に陥りがちだ。

しかしブランディングは「ブランド戦略」という言葉があるように、企業の成否を大きく左右する戦略のひとつだ。そして投資が伴う以上、一定の合理性と説明責任が求められる。決して、売上や利益から逃げてはならない。

本書は、つい「感覚論」に陥りがちな「ブランディング」に対して「論理的な納得性」と「直感的な腹落ち感」の両面を追求した書籍だ。

「論理」が理解できなければ、ブランディングを体系的に理解することできず、再現性を生むことができない。

そして「直感的な腹落ち感」がなければ、ブランディングを実務に落とせず、成果をもたらすことができない。

本書は、広告代理店&外資系コンサルティングファームで培った「生の知見」と「体系的な解説」を通して、ブランディングの理論を実践へとつなげて解説している。

おかげさまで、発売後1週間で、Amazon Kindle 【消費者主義カテゴリ】 ベストセラー1位を獲得している。

もし本書を手にとって頂ければ、ブランディングの専門用語はもちろん、実践の手順や実務の勘所が、一通り学べるはずだ。

★「シャープな仮説を生み出す頭の使い方」を徹底解説

あらゆるビジネスは「仮説」こそが成否を握るい。

なぜなら、仮説を生み出せなければ次の一手を見出しようがなく、検証のしようもなくなるからだ。つまり、ビジネスの成長は止まってしまうことになる。

しかし仮説思考の書籍の多くは、仮説思考の重要性は説くものの、肝心の「仮説思考の身につけ方」になると、

- 「センスが必要」

- 「経験の積み重ねが物を言う」

など「それを言ったらお終いよ」という結論で終わらせている書籍が多い。

しかし本書は「仮説思考に必要な頭の使い方の手順」を、豊富な事例とともに徹底解説している。よって、その手順通りに頭を使えば「センス」や「長年の経験」に頼ることなく、誰でも優れた仮説を導き出せるようになる。

おかげさまで本書は5版を重ね「読者が選ぶビジネス書グランプリ2021」にノミネートいただいた。NewsPicksやNIKKEI STYLE、lifehackerなど多くのメディアで取り上げていただき、中国や台湾、香港でも出版が決定している。

さらにAmazonレビューでも、

- 「ここ数年の仮説思考系の書籍で久々のヒット」

- 「自分オリジナルの武器にしていけそうな良書」

- 「一生もののスキルになるのは間違いない」

など有難い言葉を頂戴している。

もしあなたがシャープな仮説を導き出せるようになりたいなら、ぜひ本書を手にとってみて欲しい。

★ロジカルシンキングでは学べない「視点力」と「法則力」を身につける※無料のオーディオブック特典付

例え同じ本を読んだとしても、そこから得られる「学びの量」は、人によって何倍も変わる。そして、人は学びを通してしか成長できない以上、その差はやがて、あなたの職業人生すら大きく変えてしまうことになる。

同じ本を読んでいるはずなのに、人によって「得られる学びの量」が何倍も変わってしまう。この差は、いったい何から生まれるのだろうか?

それは、1冊の本から「知識」を得ようとするか「知識の"運用能力"」を得ようとするかの差だ。

多くの読書術の本は「多読」「速読」など「いかに効率的に知識を得るか?」をテーマにしている。しかし、どんなに効率的に知識を得たとしても、ただそれだけでは「知識の暗記」止まりになる。得られる学びはごくわずかだ。

一方で、読書を通して「知識の"運用能力"」を身につけることができれば「たった1つの知識」を複数の分野に応用し、何倍もの成果を生み出すことが可能になる。

本書「読書の方程式」は、ビジネス書を通して「どう知識の"運用能力"を身につけるか?」を解説した書籍だ。そのポイントは、ビジネス書から学び取る「視点」「法則」そして「抽象化」にある。

おかげさまで、本書は日経やThe21、STUDY HACKERなど多くのメディアに取り上げていただき、発売3か月で海外の翻訳出版も決定した。Amazonレビューでも、

- 「こんな風に自分を成長させる読み方があったのか!」

- 「読書術の本では、これまでで最も良い本」

- 「読書の概念が変わった」

など、ありがたい言葉を頂戴している。

もしあなたが「知識の"運用能力"」を身につけ、1つの事実から得られる「学びの量」を何倍にもしたいなら、ぜひ本書で紹介する読書法を実践して欲しい。

※無料のオーディオブック特典付

★8ジャンル57個の仕事術で「実践力」を身につける

どのようなビジネスも、実践が伴わなければ成果は出ない。しかし、いざ「実践力」を身につけようとしても、その分野は、

- 時間管理術

- 段取り術

- コミュニケーション術

- 資料作成術

- 会議術

- 学び術

- 思考術

- 発想術

など多分野に渡り、最低8冊分の読書時間と書籍代がかかってしまうのが難点だ。

しかし、本書「超効率ハック」は、8つの分野の仕事術の「重要ポイントだけ」を抜き出し、ギュッと1冊に凝縮した書籍だ。

さらに、本書は「訓練や習慣化が必要な作業テクニック」ではなく「行動を変えるための頭の使い方」の解説に力を入れているため「頭のスイッチを切り替える」だけですぐに実践できるのも特色だ。

おかげさまで、本書を題材にしたSchooのオンライン授業では「思考法ジャンル」で人気ランキング1位を頂いた(139講座中)。また、lifehackerやOggiなど数多くのメディアで取り上げていただき、Kindleでは「オペレーションズ部門」でベストセラー1位を獲得している。

Amazonレビューでも、

- 「思考と行動の質を上げるヒントが盛りだくさん」

- 「読んでみると、頑張りどころを間違えてたことに気付かされる」

- 「仕事が速い人はこれをやってたんだな、ということがよくわかった」

など、ありがたい言葉を頂戴しており嬉しい限りだ。

もしあなたが「短時間で網羅的に仕事術を学びたい」「根本から仕事の生産性を高めたい」と感じているのなら、ぜひ手に取ってみて欲しい。

その他の解説記事とおすすめ書籍

おすすめ記事

★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ記事

★思考力が身につくおすすめ記事

★ビジネススキルが身につくおすすめ記事

おすすめ書籍

★17のビジネス分野別おすすめ書籍

★ブランディング・マーケティングの知識が身につくおすすめ書籍

★思考力が身につくおすすめ書籍

★ビジネススキルが身につくおすすめ書籍

終わりに

今後も、折に触れて「ロジカルで、かつ、直感的にわかる解説」を続けていくつもりだ。

しかし多忙につき、このブログは不定期の更新となる。

それでも、このブログに主旨に共感し、何かしらのヒントを得たいと思ってもらえるなら、ぜひこのブログに読者登録やTwitter、facebook登録をしてほしい。

k_birdがブログを更新した際には、あなたに通知が届くはずだ。